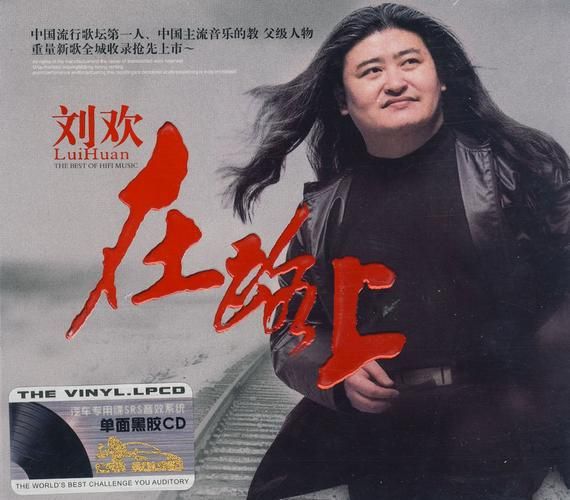

提起刘欢,你脑海里可能先跳出的是春晚舞台上的红西装,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是甄嬛传里“凤凰于飞”的婉转——那几把嗓子,仿佛天生就该在聚光灯下响彻云霄。但很少有人真正想过:这个站在华语乐坛顶端30年的男人,究竟踩过多少坑,才算把“从头再来”活成了刻在骨子里的本能。

第一次“再来”:30岁前的“野路子”,怎么就成了学院派的顶流?

你敢信吗?如今被奉为“音乐教父”的刘欢,早年根本不是按部就班“考学出道”的主儿。他从小在天津胡同里长大,沉迷足球,爱听老唱片,甚至因为逃课踢球被老师追着打——谁能想到这个“熊孩子”,后来会考上北京国际政治学院,主修的是国际关系?明明学的跟音乐八竿子打不着,却愣是在大学里组了乐队,整天抱着把吉他唱崔健、唱罗大佑,把宿舍当排练室。

1985年,23岁的刘欢偶然在校园歌手比赛拿了冠军,被导演尤小刚看中,给电视剧便衣警察写主题曲少年壮志不言愁。当时哪懂什么专业作曲?就是跟着感觉走,“几万个音符里淘,挑出几个自己觉得顺耳的”。结果这首歌火了,火到大街小巷都在放,连出租车师傅都会跟着哼“几度风雨几度春秋”——可他呢?还在学校埋头啃国际关系概论,别人问他“要不要当歌手”,他摆摆手:“先把手里的文凭拿到再说。”

这种“不务正业”的倔强,反而让他的音乐带着股“野劲儿”。直到1987年,他用亚洲雄风唱响北京亚运会,成了家喻户晓的“晚会专业户”;29岁考上中央音乐学院攻读研究生,才算“名正言顺”扎进音乐圈。回头看,哪有什么“一步登天”?不过是白天啃着政治经济学课本,晚上在琴房熬夜改歌词,把“半路出家”的短板,硬生生熬成了“跨界破圈”的底气。

第二次“再来”:脱发、脂肪肝,他把“健康危机”变成了创作动力

90年代的红火,像一场盛筵,刘欢成了“春晚钉子户”——1990年唱弯弯的月亮,1991年唱我不想说,1993年唱不能这样活,几乎年年都能在电视机里看见他那张圆乎乎、笑眯眯的脸。但谁也没注意到,这“笑脸”背后,是越来越大的体重和越来越高的血压。

2000年,他被查出脂肪肝,医生直接警告:“再这样下去,40岁就可能肝硬化。”那天他站在镜子前,突然发现头顶的头发快掉没了——那个曾经在舞台上挥洒自如的刘欢,第一次感到了“身体背叛”的恐慌。他果断停掉了所有通告,把自己关在家里,成了“厨房+健身房”的宅男。

可“停下来”比“忙起来”更难。习惯了聚光灯的人,突然面对空荡荡的房间,连写歌都没了灵感。怎么办?他把儿子哄睡了,就坐在钢琴前瞎弹,“不写歌词,光哼旋律,像小时候在胡同里唱歌那样,随便来”。没想到,这段“被迫沉淀”的日子,反而让他写出从头再来这首歌——原是为下岗工人写的,却成了他自己的“人生注脚”。“人这辈子,谁能不摔几个跟头?”后来他在采访里笑着说,“头发掉了没关系,肉减了能长回来,只要还能唱,就还能从头来。”

瘦了40斤、头发重新长出些的刘欢,再出现在观众面前时,很少有人注意到他的变化——只觉得他的歌里多了点新的东西,少了点锋芒,多了点温厚。后来才知道,那是在病床上琢磨出来的“烟火气”:不再只追求技巧,而是开始琢磨“怎么唱能让人听了心里暖”。

第三次“再来”:从“舞台顶流”到“课堂大叔”,他甘愿做音乐的“摆渡人”

2012年,刘欢突然从春晚舞台消失了。有人说他“过气了”,有人说他“不红了”。只有他自己知道,他想做的“另一件事”,比唱歌更难——接下中国好声音导师的位置。

当时这档节目刚开播,全是“素人盲选”,没人知道能不能成。刘欢抱着“试试就试试”的心态来了,却没想到自己成了最“不娱乐”的导师:别人抢人靠炫技,他劝学员“别飙高音,先把歌词里的故事讲明白”;学员哭了,他跟着抹眼泪,还把话筒递过去:“来,唱给我听听,咱们不急。”

有段时间,学员李琦晋级前紧张得睡不着,刘欢半夜给他发微信:“我当年第一次登台,腿抖得连谱子都看不清,后来就想——大不了就从头再来呗。”这句话,李琦记到现在,后来成了冠军。多年后刘欢在采访里说:“以前站在台上,我觉得自己是‘唱歌的’;后来坐在导师席上,突然发现自己是‘听歌的’。原来能帮别人把歌唱好,比自己唱得响,更让人踏实。”

从好声音到声生不息,他越来越像个“音乐大叔”,不再追求“一鸣惊人”,而是喜欢在后台跟年轻选手聊创作,甚至蹲在角落里记笔记——“这个和弦不错,下次可以试试”“这句歌词如果换个语气,会更打动人”。有人说他“放下身段”,可他觉得:“音乐这东西,哪有什么身段能放下?能让好作品被听见,才真叫本事。”

第四次“再来”:60岁的“逆行者”,他要把“老歌”唱成新的

去年冬天,刘欢发了条短视频:头发花白,穿着简单的毛衣,坐在钢琴前弹唱弯弯的月亮,开头第一句就破音了。视频里他自嘲:“老了,嗓子不中用了。”可评论区里,却有无数人跟着热泪盈眶——“还是那个味道”“听了30年,今天突然觉得心疼”。

63岁的他,这两年开始做“一件事”:翻唱老歌。不是简单地重复,而是用现在的感悟,重新编曲。唱千万里时,他加了段唢呐,“年轻时觉得远方是江湖,现在才知道,远方是故乡”;唱凤凰于飞时,他放慢了 tempo,“年轻时爱唱缠绵,现在才懂,平淡里的深情最动人”。

有人问他:“都这个年纪了,为什么不歇歇?”他说:“歇什么?音乐这东西,就像老朋友,好久不见,心里总惦记着。能把老歌唱出新花样,让年轻人也爱听,不就是另一种‘从头再来’吗?”

你看,从23岁唱少年壮志不言愁到63岁弹唱弯弯的月亮,刘欢的人生好像一直在“重来”:从野路子到学院派,从顶流歌手到健康“逆行者”,从舞台明星到音乐导师,再到现在的“老歌新唱者”。每一次“重来”,都不是被动跌倒,而是主动选择——“万一能成呢?”这大概就是“从头再来”最本真的样子:不是终点,是带着过去所有的故事,重新出发。

所以下次你觉得撑不下去的时候,不妨想想刘欢。他唱的“心若在梦就在”,不是口号,是从30年风雨里磨出来的道理:人生哪有什么“一劳永逸”,不过是跌倒了,拍拍土,笑着对自己说——“这一次,咱们从头再来。”