打开短视频平台,搜索“刘欢”,跳出来的画面总带着强烈的记忆标签:1998年春晚与那英合唱相约一九九八时的黑色西装,领带打得一丝不苟,手指在空气中打着节拍,眼里是藏不住的真诚;中国好声音第一季里,他戴着标志性的黑框眼镜,坐在红椅子上,对着学员说“这首歌我来帮你编曲”,语气温和却带着不容置疑的分量;甚至还有一张广为流传的抓拍——他仰着头大笑,肚子微隆,头发有些凌乱,嘴角咧到耳根,像个没心没肺的大男孩。

可要是问“刘欢的图头是哪张”,却没人能给出一个标准答案。不像周杰伦的“双截棍造型”,也不像邓丽君的“粉裙微笑”,刘欢的“图头”,似乎从来不是某张精心设计的海报,也不是某个刻意经营的瞬间。它散落在时光的褶皱里,藏在几代人的记忆中,更像是一种“氛围感”,一种只要提起他的名字,就能在脑海里自动生成的“动态画面”。

90年代的“图头”:是西装革履的“流行教父”,也是黄土高坡的“豪情歌者”

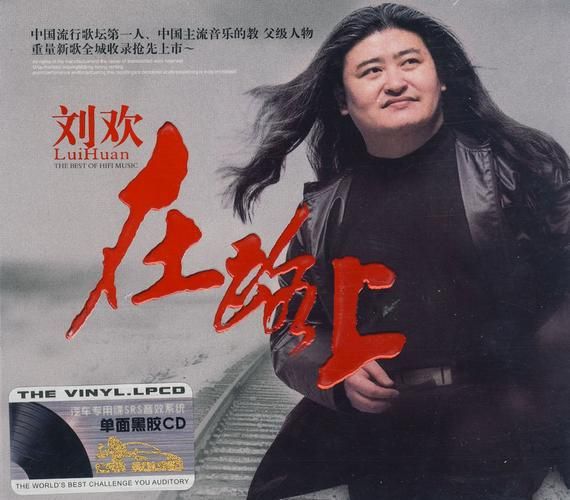

要说刘欢的“视觉符号”,90年代的画面可能最让人印象深刻。那时候的他,刚从大学毕业不久,头发梳得油光锃亮,经常穿一身合体的西装,站在舞台中央,一手拿着话筒,一手轻轻按着胸口,唱少年壮志不言愁时,声音里是年轻人的热血与孤勇;唱弯弯的月亮时,又带着江南水乡的温柔与怅惘。

1990年,北京亚运会开幕式上,他站在万人体育场中央,唱亚洲雄风:“我们亚洲,山是昂头的话,海是翻飞的浪……”屏幕里的他穿一身红色运动服,头发被风吹得有些凌乱,却站得笔挺,眼神坚定得像能穿透屏幕。那时候的“图头”,是“为国家而唱”的责任感,是西装与运动服之间,藏着他对音乐最本真的热爱。

还有1998年春晚的相约一九九八,他和那英站在一起,一个高亢嘹亮,一个婉转深情,两人的眼神交汇时,没有现在综艺里的“剧本感”,只有老朋友之间的默契与对舞台的敬畏。这张截图后来被反复使用,成了“经典春晚”的代表,却很少人想起,那时候的刘欢,体重还不到180斤,西装穿在身上挺拔得像一棵松树。

好声音的“图头”:是“导师光环”,也是“邻家大叔”

2012年,中国好声音横空出世,刘欢以“导师”身份亮相,再次刷新了年轻一代对他的印象。那时候的他,已经微微发福,黑框眼镜成了他的“标配”,坐在红椅子上,很少像其他导师那样“抢学员”,总是静静地听完,再慢悠悠开口:“我觉得你这首歌,在情感的处理上,可以再细腻一点。”

最有画面感的,是那英抢学员时,他会笑呵呵地推推眼镜,说“别急别急,让我再听听”;有学员唱得不好,他不会直接批评,而是说“你的音准很好,只是对歌曲的理解,还差那么一点火候”。这些瞬间被剪成短视频,标题多是“刘欢太温柔了”“刘欢的导师气场”,可仔细想想,这些“图头”里,没有精致的妆容,没有刻意的摆拍,只有他对音乐的认真,和对学员的尊重。

有人说,好声音里的刘欢,是“邻家大叔”——不端着,不装腔作势,甚至会为了抢不到学员而撅嘴,像个闹别扭的孩子。这种反差,反而让他的“图头”更接地气:你看,那个唱着“千万里我追寻着你”的歌者,也会为了一件小事露出孩子气的表情;那个舞台上威严的“导师”,私下里也是个爱美食、爱开玩笑的普通人。

为什么刘欢的“图头”不需要一张图?

有人可能会问:刘欢唱了那么多经典歌,拍了那么多MV,怎么连一张“公认图头”都没有?其实不是没有,而是他的“图头”从来就不是一张静态的图片。

你想听弯弯的月亮时,脑海里浮现的是不是夜色下的故乡,河边的小桥,还有那个温柔的声音?你看好汉歌MV时,是不是会想起他穿着中山装,站在黄河边上,迎着风大声歌唱的样子?甚至你翻开老相册,看到爸爸手里那张磁带封面——刘欢穿着白衬衫,背景是星空,下面手写着“刘欢经典金曲集”,那也是他的“图头”。

他的“图头”,是声音与记忆的结合。是90年代初,巷子里小卖部的录音机里循环播放的少年壮志不言愁;是21世纪初,大学宿舍里几个室友挤在一起,看好声音时为刘欢拍案叫绝;是现在,带着孩子开车,车里放的还是我和你,“我和你,心连心,同住地球村”。

这些东西,哪是一张图能概括的?它们是流动的,是鲜活的,是刻在几代人DNA里的音乐记忆。

所以,刘欢的“图头”到底在哪里?

它不在某张高清海报里,不在某个短视频封面里,在那些你听到他的歌时,突然想起的某个瞬间:可能是小时候跟着爸爸学唱弯弯的月亮,跑调却很认真;可能是高考那年,用从开始到现在给自己打气,哭得稀里哗啦;可能是现在,带着耳机听千万次的问,想起曾经那个追梦的自己。

说到底,刘欢的“图头”,从来就不需要被定义。因为真正的经典,从来不是靠一张图去记住的,而是靠那些刻在心里的声音,和那些因为声音而串联起来的,闪闪发光的时光。就像他常说的那样:“音乐是传递情感的,不是制造符号的。”

你看,当我们终于明白这个道理时,刘欢的“图头”,其实早已在我们心里了。