北京工人体育馆的空调风,裹着几万人的呼吸声轻轻浮动。舞台中央,刘欢把话筒架调高了些,左手习惯性地按了按琴键。当千万次问的前奏响起来,台下突然有人轻轻和声——“千万遍疑问,千万遍追寻”,声音像投入湖面的石子,很快蔓延成一片浪。

他站在光里,头发已经花白,眼角的皱纹却随着旋律舒展开。这不是他第一次唱这首歌,从1993年北京人在纽约的片尾曲响起,到今天,这首歌已经陪着他走了整整30年。30年里,有人问过他这首歌的创作,有人问过他的嗓子,还有人问过他为什么始终不肯“圆滑”地做娱乐圈的“聪明人”。但很少有人真正问过:当千万次问被唱了千万次,刘欢自己,到底在追问什么?

1993年,那首唱给“弄潮儿”的歌

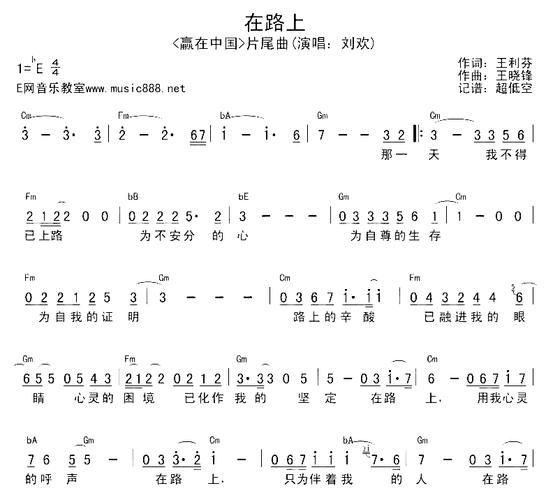

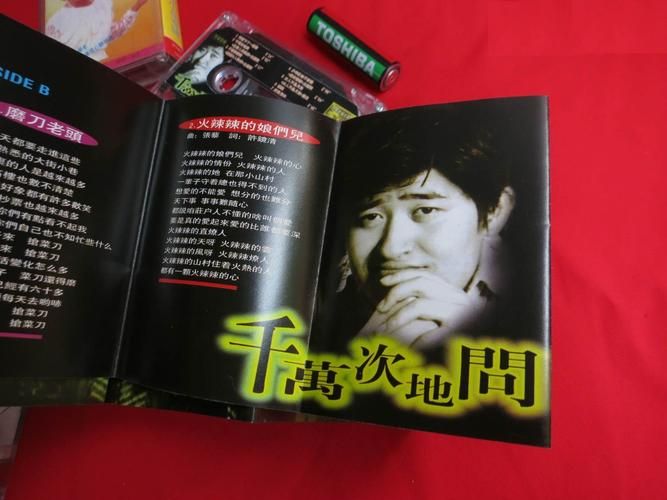

很少有人记得,千万次问最初不是一首“流行歌”。1993年,导演郑晓龙拍北京人在纽约,找刘欢写主题曲。刘欢抱着吉他翻剧本,看到“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”这句,突然停住了。

那时候的中国,正站在改革开放的十字路口。无数人揣着梦想“下海”“出国”,像剧中王启明一样,在异国他乡既想抓住机会,又怕丢了根。刘欢坐钢琴前试音符,手指落在琴键上,突然想起自己刚从中央音乐学院毕业那会儿,去基层演出,看到工人们在收音机里听邓丽君,也听贝多芬——既向往外面的世界,又对脚下这片土地有说不清的眷恋。

“千万遍疑问,千万遍追寻,不知是错过了青春,还是错过了你。”这句词,他改了七遍。最初是“千次万次”,后来觉得“千万遍”更有咬牙坚持的劲儿;“不知是错过了你”,原词是“不知是错付了你”,但他觉得“错过”更贴近那种时代洪流下的迷茫——不是谁对谁错,是每个人都在奔跑,却常常不知道自己要追什么。

歌录完那天,郑晓龙听完,激动地说:“这歌里有北京胡同的执着,也有华尔街的焦虑。”后来播出时,这首歌火了。人们说它唱出了“一代人的心声”,却很少有人注意到,刘欢在录歌时,眼眶始终是红的。他后来在一次采访里说:“那不是我写的歌,是那一代人的心跳,我只是把它捡起来了。”

当“千万次问”变成人生的考卷

如果说1993年的千万次问是在替时代追问,那后来的人生里,这首歌慢慢变成了刘欢自己的考卷。

90年代末,他的歌红遍大江南北:好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯绕绕的唱腔里藏着他对古典音乐的琢磨;从头再来里“看成败人生豪迈只不过是从头再来”的悲怆,唱出了下岗工人的硬气。可就在他事业最顶峰时,他突然“消失”了——不是隐退,是去美国深造西方音乐史。

有人问他:“放着钱不赚,跑去读书图什么?”他当时只回了句:“我怕有一天,自己唱的东西只剩下嗓子,没有心了。”在印第安纳大学,他每天泡在图书馆查资料,和教授争论“贝多芬晚期奏鸣曲里的宗教意味”,甚至因为熬夜写论文,嗓子出了问题,医生说“再这样唱下去,可能一辈子都得告别舞台”。

那段时间,他常常一个人坐在宿舍里弹千万次问。琴弦震动着,他突然想明白:当年那个在录音室里红着眼眶写歌的年轻人,追问的其实是“怎么才能不辜负自己的热爱”;而现在,他需要回答的是“当热爱遇上现实,该怎么守住它”。

从美国回来后,他推掉了90%的商演,转而去做音乐教育——在北京师范大学教学生,在中国好声音当导师,甚至跑去给年轻乐队免费编曲。有人说他“傻”,他乐呵呵地说:“钱什么时候都能赚,但把真心喜欢的音乐传下去,比啥都值。”

最暖的答案,藏在他不敢说的“平凡”里

去年夏天,刘欢的女儿刘一丝在社交平台上发了条动态:爸爸在家学包饺子,把馅儿撒了一身,还举着饺子说“你看,这像不像莫扎特头像”。配图里,刘欢穿着印着卡通猫的围裙,笑得像个孩子。

很多人第一次发现:“原来刘欢也会这样‘接地气’?”但其实,他一直把“平凡”当成最珍贵的答案。

他和妻子卢璐的爱情,被圈内人称为“传奇”——1987年,在中央音乐学院的食堂里,他问她“能帮我借本和声学教材吗”,她后来真的把教材借给他了,还在扉页写上“别弄丢了,很贵的”。35年过去,他们依然会一起逛菜市场,他会因为砍价成功得意半天,她会因为他多吃了一块红烧肉嗔怪“注意身体”。

有一次采访,记者问他:“您觉得这辈子最大的成就什么?”他沉默了会儿,说:“是教会女儿,平凡里也能找到光。”刘一丝小时候听力不好,他带着她跑遍医院,一边做康复训练,一边给她唱千与千寻的配乐。现在女儿能弹一手好钢琴,还会写歌,他说:“我不是什么‘大歌唱家’,我首先是她的爸爸。”

或许,这才是刘欢用30年追问得到的答案:人生的“千万次问”,不是非要找到惊天动地的答案,而是在一次次选择里,守住心里的热爱,珍惜身边的人,然后笑着说:“其实这样,也挺好。”

当我们听千万次问时,我们在听什么?

最近一次跨年晚会,刘欢再次唱起千万次问。舞台下,00后的观众跟着合唱,90后的父母抱着孩子轻轻摇晃,70后的观众悄悄抹眼泪。

有人问他:“30年过去了,这首歌为什么还这么打动人?”他望着台下的灯光,轻声说:“因为‘千万次问’从来没有过时——年轻时问未来,中年时问初心,老了问自己‘这辈子值不值’。但你看,那些追问的人,从来都没有停下脚步。”

歌毕,他深深鞠了一躬。灯光打在他身上,突然想起他30年前接受采访时说的那句话:“音乐这东西,不是用来给人听的,是用来给人‘抓’的——抓得住心里的光,就什么都不怕了。”

或许,刘欢的“千万次问”,从来都不是在问“为什么”,而是在告诉每个普通人:“当你开始追问,就已经找到了答案。”

此刻,你心里的“千万次问”,是什么?