你有没有发现?只要刘欢一开口唱歌,你根本不会在意他头顶的头发有多少——不管是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是弯弯的月亮里“思故乡”的温柔,那盘圆润的“地中海”发型,早成了他身上最不重要的“配角”。可偏偏就是这个“配角”,陪他走了整整30年,从意气风发的青年到如今鬓角染霜的歌坛泰斗。奇怪的是,你听过多少明星为造型“换头式”上热搜,却从没见他为头发遮遮掩掩过。这到底是“无奈妥协”,还是他早就活明白了的“个人品牌”?

从“浓密少年”到“露脑门歌王”:头发没了,但歌声没输

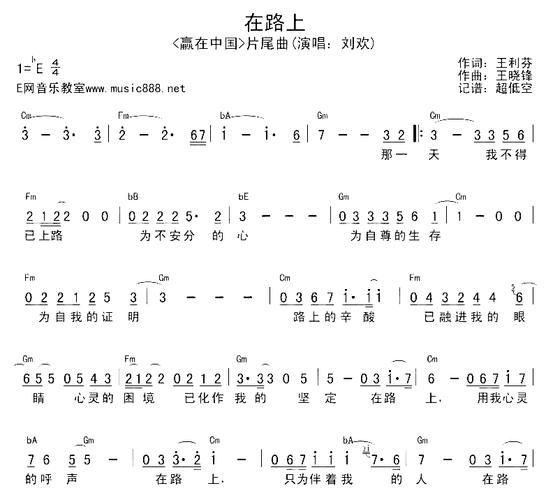

要说刘欢年轻的时候,那可是实打实的“浓密发量选手”。1987年,他在北京国际青年歌手电视大奖赛上一举夺冠,那时候的他,一头浓密的黑发,戴着一副黑框眼镜,眉眼间全是青年才俊的意气风发。谁能想到,这个唱起歌来能把人灵魂都点燃的年轻人,后来会和“脱发”扯上关系?

据说,刘欢的发量变化,跟他拼命“搞事业”脱不开干系。90年代初,他为了给电视剧北京人在纽约配主题曲千万次的问,连续一个月熬夜录音,压力大得整宿睡不着。后来他自己也开玩笑:“那时候头发一把把地掉,我还以为是累的,结果后来发现……这可能是我爸妈给的‘出厂配置’,到时间就该‘减配’了!”再后来,他做甲状腺手术,术后药物副作用也加剧了脱发。等他意识到“头发这事儿可能回不去了”,索性摆了摆手:“算了,反正唱歌又不是靠头发,咱得把劲儿使在嗓子眼上。”

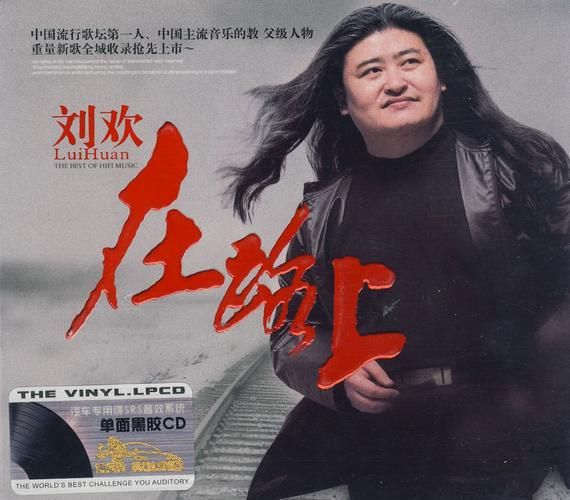

于是,我们看到的刘欢,慢慢变成了“露脑门专业户”。不管是在春晚的舞台上,还是在中国好声音的导师席上,那头标志性的“地中海”发型和那顶常常戴着的棒球帽,成了他的“标准配置”。有意思的是,他从没刻意去遮——不戴帽子的时候,光亮的脑门坦坦荡荡,仿佛在说:“你看,这就是我,头发没了,但歌声在这儿。”

帽子不是“遮羞布”,是他的“音乐战袍”

你仔细观察会发现,刘欢对帽子,有种近乎执念的偏爱。不管是录制综艺,还是参加演出,他手里总少不了一顶棒球帽,帽檐压得低低的,只露出眼睛和鼻梁上的眼镜。很多人说这是“遮头发”,但如果你看过他年轻时的照片,就会发现他早年也戴帽子——原来,帽子早就成了他“形象的一部分”。

有一次在歌手的舞台上,他唱从前慢,全程没摘帽子。有观众调侃:“刘老师是不是帽子摘不下来了?”他却说:“不是摘不下来,这帽子就像我的‘战友’,陪我上了无数台,唱了无数歌。摘了它,反倒觉得少了点儿什么。”后来有人问他:“就不怕大家注意力都在帽子上,忘了你唱歌?”他笑得特别爽朗:“那好啊,要是真有人记住帽子,回头去听我的歌,那也算‘歪打正着’了。”

是啊,在刘欢这儿,发型也好,帽子也罢,从来不是用来“争抢眼球”的工具。一个真正的歌者,靠的是“听得到的故事”。他那顶磨旧了的棒球帽,像农民伯伯戴的斗笠,像工人师傅扣的安全帽,带着生活气的踏实,反而衬得他的歌更有烟火气。你看他唱从头再来,帽檐下的眼睛亮得像星星,唱到“心若在梦就在”的时候,你谁还会去数他头发有几根?

从“调侃对象”到“勇气勋章”:我们终于读懂了刘欢的“发型哲学”

早些年,网络上总有人拿刘欢的发型开玩笑,说他“头顶反光”“一毛不拔”。那时候的他,从不生气,要么自嘲“我这‘地中海’,是‘特供型’,你们学不来”,要么干脆在节目里摸着脑门笑着说:“头发少好啊,省洗发水。”可慢慢的,大家发现:拿刘欢的发型开玩笑,好像越来越“没意思”了——不是说他“玻璃心”,而是你看着他站在那儿,用几十年不变的真诚唱歌,突然就觉得:那些关于头发的话题,在他面前,轻得像根羽毛。

为什么?因为刘欢用行动告诉我们:真正的魅力,从来不是“完美无缺”的外表,而是“坦然接受自己”的底气。他明明可以戴假发、植发,把自己包装成“标准偶像”,可偏不。他说:“我就是一个教书的(中央音乐学院教授),一个唱歌的,长得什么样,头发多少,不重要。”这句话,比任何“圈内爆料”都让人肃然起敬。

现在的年轻人,总说“容貌焦虑”“身材焦虑”,看着刘欢,会不会突然想通点什么?他拿过无数音乐大奖,在国内外歌坛都享有“泰斗级”的地位,可他最在意的,永远是“这首歌能不能打动人”,而不是“我的头发今天梳什么发型”。这种“把注意力放在真正重要事情上”的清醒,比任何“人设”都更能打动人。所以你看,后来再有人调侃他的发型,评论区里总是:“闭嘴吧,听歌!”“刘老师的歌能听一辈子,头发算什么?”

结语:比发型更珍贵的,是那个“不伪装”的刘欢

刘欢的发型,30年没变;可他的人,却在时间里越活越通透。我们记住他,不是因为他那盘光亮的脑门,也不是因为他那顶磨旧的帽子,而是因为他用歌声告诉我们:你可以不完美,但你可以很真实;你可以有“短板”,但你可以把“长板”做到极致。

所以下次再听到好汉歌的旋律,不妨闭上眼睛——你看,那个用“地中海”发型和全世界“叫板”的歌者,正用最本真的样子,唱着最动人的歌。毕竟,能把日子活成“传奇”的人,从来不在意外表有没有“头发”,而在心里,有没有永远“唱不老的热爱”。