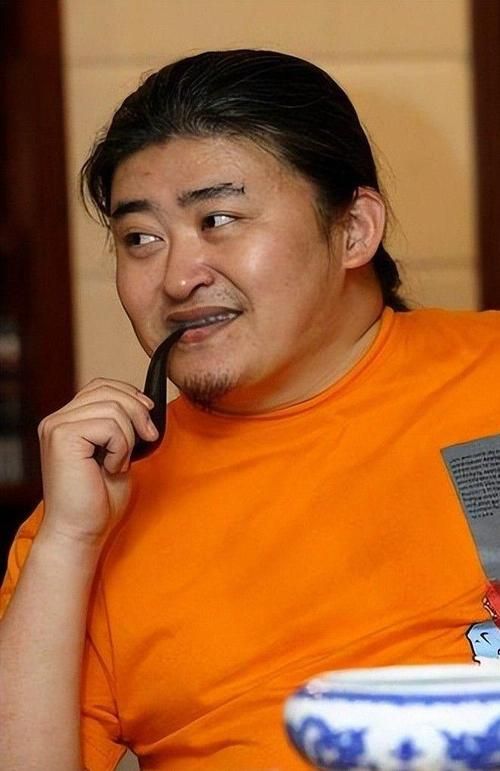

提起刘欢,脑海里总先跳出“响亮的歌喉”“好汉歌的经典”“音乐圈泰斗”这些标签。舞台上他一身正装,用醇厚的嗓音驾驭古典、流行、民谣,仿佛浑身都在发光。可鲜少人留意,这个站在艺术巅峰的男人,私下里最珍视的身份其实是“父亲”。而他的“家庭庭院”——那个名为“刘欢庭”的精神角落里,藏着比音乐更动人的生活智慧。

刘欢庭:不是豪宅,是“慢下来”的实验室

很多人以为,刘欢这样的“大人物”,家里必然是富丽堂皇的“艺术殿堂”。可熟悉他的人都知道,他的家更像一个“慢下来的实验室”。没有昂贵的摆设,却堆满了书、黑胶唱片和孩子们的手工画;客厅的沙发上总躺着摊开的书,茶几上永远摆着一盘切好的水果——这是刘欢和妻子卢璐“约定好的温馨”。

曾有网友在节目后台偶遇他,提到:“刘老师身上没一点架子,还在和女儿讨论暑假作业呢。”原来,再忙,他也会雷打不动地陪孩子吃饭、聊天,听学校里的“鸡毛蒜皮”。他说:“舞台上的光再亮,照不到家里的饭桌;再多的掌声,也比不过孩子说‘爸爸今天讲的题我懂了’。”这或许是“刘欢庭”最核心的密码:在快节奏的娱乐圈里,他把家变成了“反焦虑”的港湾。

从“音乐狂魔”到“父亲刘欢”:他如何不逼孩子“复制成功”?

刘欢的音乐成就毋庸置疑,但从没逼过子女“子承父业”。女儿刘一丝(孟桐之女)小时候喜欢画画,他便请来老师指导,却从不设定“成为画家”的目标;儿子刘睦禾对音乐兴趣平平,反而痴迷航天,他反而熬夜陪儿子看火箭发射直播,买来天文望远镜,甚至开玩笑说“以后咱家出一个‘航天迷’就行”。

有次采访,主持人问他:“不怕孩子‘不够优秀’吗?”他笑着反问:“‘优秀’是谁定义的?我的舞台在舞台,孩子的舞台在哪儿,他自己说了算。”这番话戳中了很多家长的心——我们总想把自己未实现的愿望投射到孩子身上,却忘了“成为自己”比“成为谁”更重要。刘欢庭里没有“必须”,只有“支持”:孩子兴趣时,他是“头号粉丝”;孩子受挫时,他是“后背靠山”。这大概就是最好的教育。

“刘欢庭”的启示:比艺术更珍贵的,是“烟火气”的智慧

如今,娱乐圈的“人设”包装越来越精致,但刘欢却始终活成了“反流量”的存在。他不炒绯闻,不蹭热度,甚至很少在社交平台晒生活——可他的“刘欢庭”却成了无数人向往的模样:没有完美剧本,却有真实温度;没有刻意营造的“模范家庭”,却有着细水长流的相互滋养。

或许有人会说:“刘欢有钱有闲,当然能追求‘慢生活’。”但真相是,真正决定家样子的,从来不是物质,而是“人”。他会在出差时给家里写信,会在女儿青春期时偷偷读她喜欢的小说,会在妻子加班回家时留一盏灯……这些“小事”堆成了“刘欢庭”的底色:不是遥不可及的“偶像”,而是可触摸的“普通人”。

说到底,舞台上的刘欢教会我们“什么是艺术”,而生活中的刘欢庭告诉我们“什么是生活”。在这个被速度和焦虑裹挟的时代,他或许想用最朴素的方式提醒我们:所谓幸福,不过是有人在等你回家吃饭;所谓成功,不过是孩子敢活成自己喜欢的样子。

下次当你感叹“明星离我们太远”时,不妨想想刘欢庭里的那盏灯——它照亮的,其实是每个普通人都可能拥有的,触手可及的温暖。