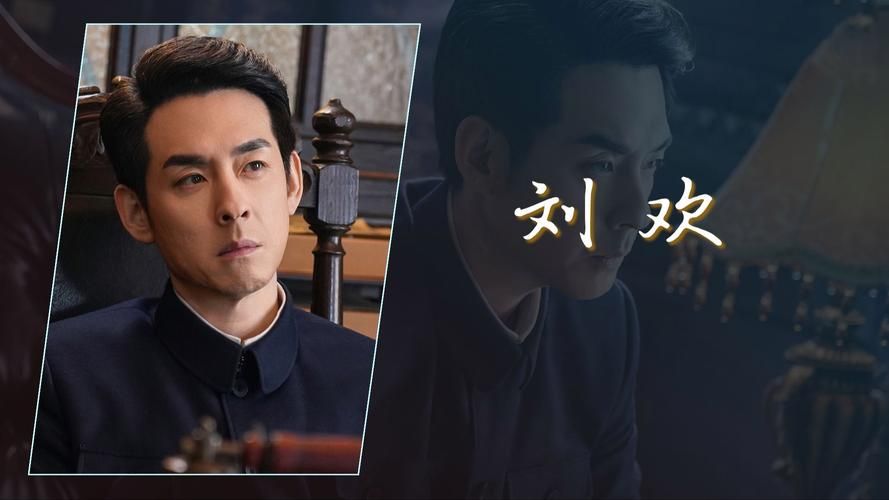

大麦网的首页提示音还没落,屏幕上“刘欢2024巡回演唱会”的票务页面就跳成了“售罄”——有位90后粉丝在社交平台晒出购票成功的截图,配文:“抢了三年,终于能在现场听他唱千万次的问了。”有意思的是,评论区里,00后大学生的留言占了三成:“我妈说这是她年轻时的‘主题BGM’,我想知道到底有多神”“刚考古了他的好汉歌,不敢相信这是同一个人唱的”。

不是“怀旧金曲串烧”,是“活着的音乐档案”

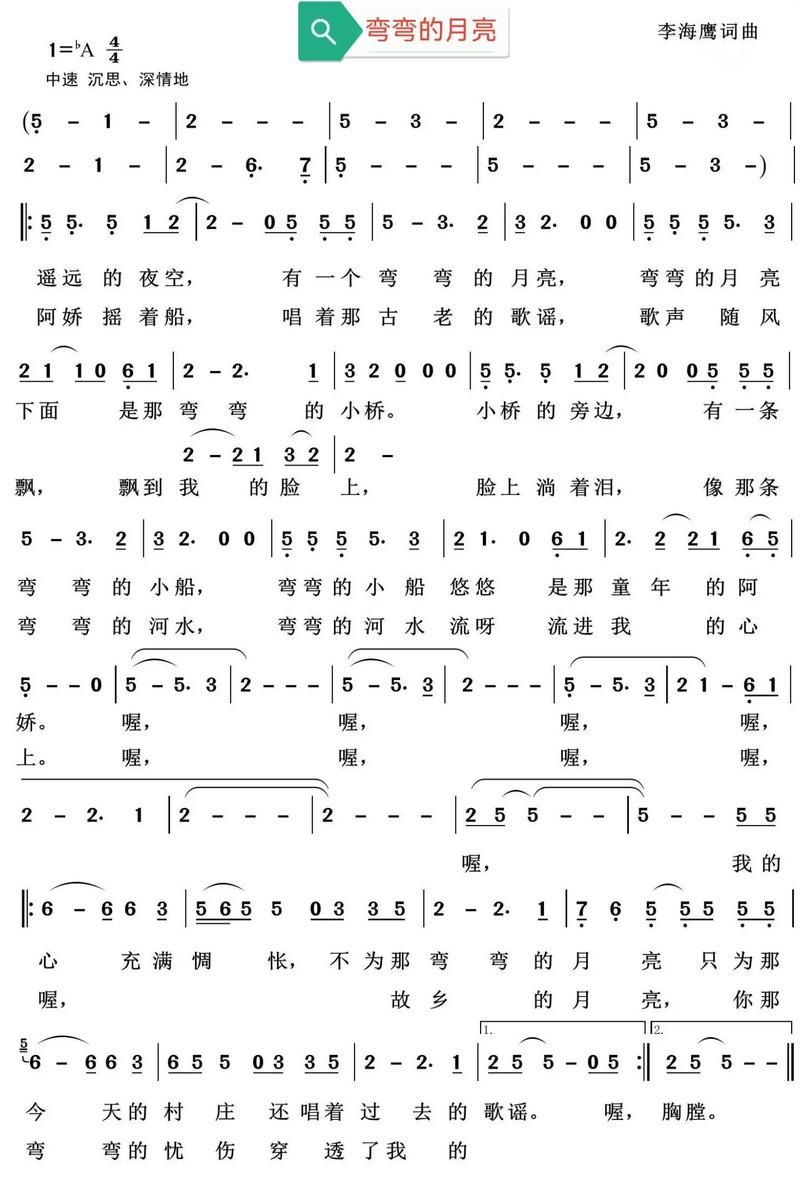

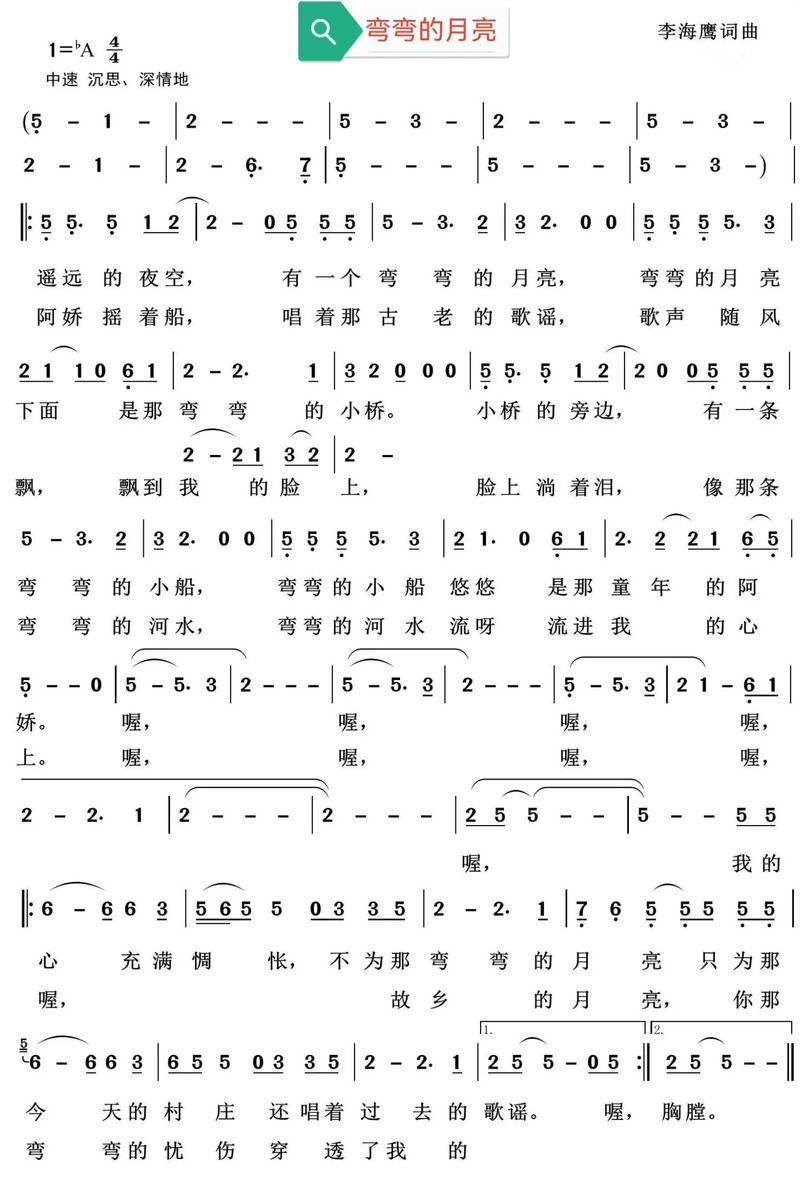

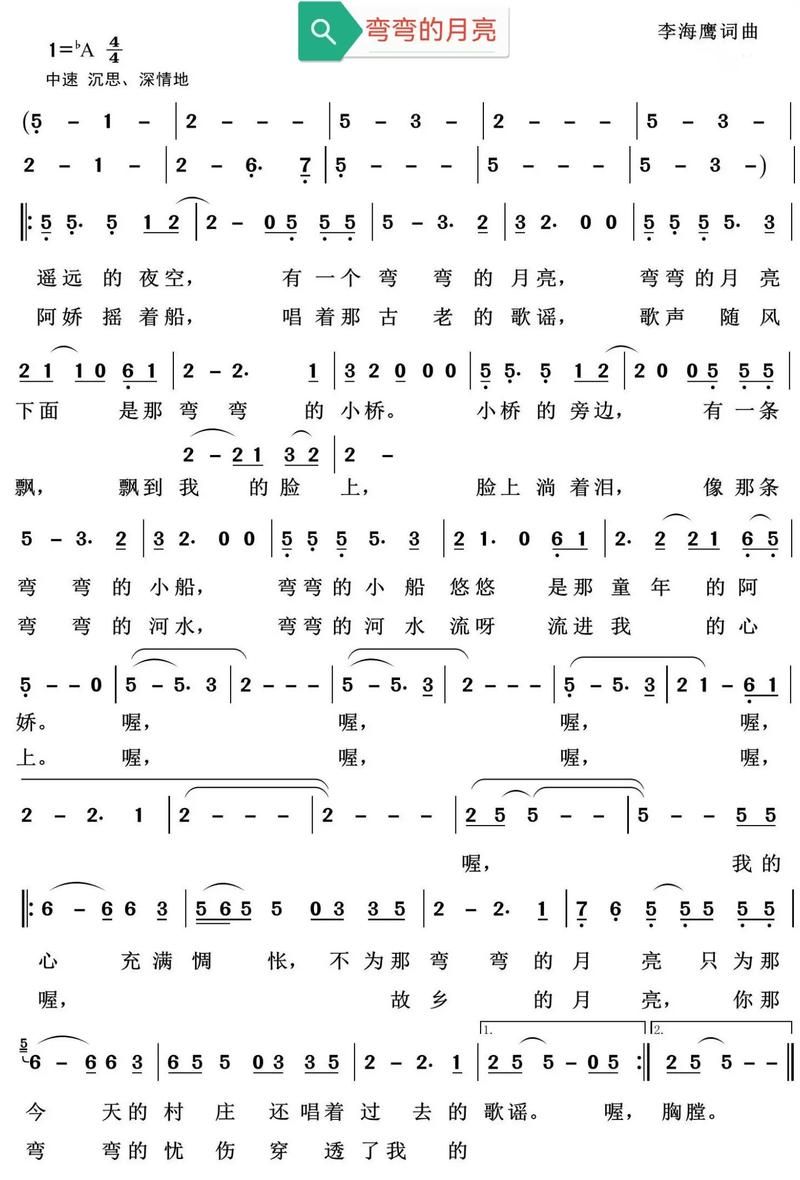

当不少歌手演唱会靠“情怀杀”主打老歌时,刘欢的演唱会更像一场“音乐考古现场+现成创作室”。去年北京工体的第一站,他一口气唱了28首歌,从80年代少年壮志不言愁的激昂,到90年代弯弯的月亮的婉转,再跨界到影视配乐甄嬛传·凤凰于飞的沉郁,最后用两首英文歌You Raise Me Up和Missing You收尾,65岁的嗓子像被岁月打磨过的古琴,每个转音都带着故事感。

最有意思的是选曲逻辑。他很少按“出歌时间”排序,反而把主题相近的歌串成“情绪脉络”:比如“城市与乡愁”单元里,弯弯的月亮心中的太阳配上他即兴哼唱的苏州评弹,台下的年轻观众举着手机打光,跟着节奏轻轻晃,“原来老歌里藏着我们这代人没经历过的,却又共鸣的东西”。有乐评人说:“刘欢的歌不是标本,是活的——他唱的每首歌,都能让你看到音乐背后的他:从青涩的‘少年壮志’,到如今眉眼温和的音乐匠人。”

不是“炫技舞台秀”,是“用唱歌讲音乐课”

有现场观众发视频说,刘欢在台上几乎不搞互动梗,也不玩酷炫的AR特效,但听三分钟就会忘记“在看演唱会”——因为他会让你忍不住“听歌词”。唱从头再来时,他会停下来和乐队说“这里鼓点再缓半拍,让‘心若在梦就在’这句话像在耳朵里说话”;唱我和我的“我乘风破浪”时,左手在空中划出弧度,像在指挥听众的情绪:“你们听,这句‘闯过了暴风骤雨’,是不是比自己在家KTV唱多了股劲儿?”

最让年轻人意外的是他的“冷门彩蛋”。北京站时,他临时加唱了2000年为电视剧贫嘴张大民的幸福生活写的有人曾爱过我,这首歌连很多80后都不熟悉,前奏一起,台下却响起零星但清晰的跟唱。刘欢扶着话筒笑了:“没想到还有人记得。其实好歌不怕藏,等该听的人听到,就够了。”这种对音乐的“较真”,让他演唱会的观众席常常出现奇妙的年龄代沟——30岁的观众跟着父母哼少年壮志不言愁,17岁的女孩在社交平台写:“以前觉得好汉歌是爸爸爱听的‘广场舞神曲’,现在突然懂了,‘大河向东流’的豪气,其实是我们都需要的底气。”

不是“个人的音乐盛宴”,是“一代人的情感共鸣”

为什么35年的过去,刘欢的歌依然“能打”?答案或许藏在他演唱会后台的一个细节:有粉丝送了他自己写的“听歌日记”,里面记着失恋时循环Yesterday Once More、考研失败靠从头再来打气。刘欢看完特意打电话过去说:“谢谢你的日记,原来我的歌陪了你们这么久。”

他从不标榜“音乐教父”,却用行动证明:真正的好音乐,能跨越年龄、圈层,成为一代人的“情感地标”。就像上海站那场,唱到千万次的问的“千万里我追寻着你”,台下突然自发响起大合唱,声音从后排一层层叠到前排,65岁的刘欢站在光里,眼眶有点红,笑着挥手说:“别停,让这声音传远点——我们都曾是‘北京人’,也都是‘追梦人’。”

最后说个真实的事:去年演唱会结束后,有位坐轮椅的老人被女儿推着来等合影,老人握着刘欢的手说:“30年前,我婚礼上放的你是我心底的月光今天终于听到现场版了。”刘欢弯腰凑近,笑着说:“这首歌我其实很少唱,今天为你,值得。”

原来所谓“经典”,从不是故纸堆里的旋律,是有人愿意把故事谱成歌,又有人一辈辈,在生活的不同时刻,接着唱。所以你问刘欢开演唱会唱的歌凭什么动人?或许就像他在安可时说的那句话:“我不是在唱歌,是在和你们一起,把这些年的日子,再过一遍。”