上个月整理旧物,翻出那盒刻满名字的CD——刘欢的好汉歌和张学友的吻别挤在一起。封面上的两人,一个西装笔挺眼神深邃,一个衬衫半扣嘴角微扬,忽然就想起歌友群里争论了十年的问题:“刘欢和张学友,到底谁更厉害?”

这个问题像块石头扔进池塘,总能溅起无数水花。有人说刘欢是“教科书级别”的唱功,开口就是“学院派的神”;有人搬出张学友的唱片销量,“‘歌神’的名号可不是白叫的”。但真要掰扯清楚,或许得先问自己:我们说的“厉害”,究竟是唱功?是影响力?还是能把多少人的青春刻进歌里?

先说刘欢。很多年轻人认识他,可能是通过好汉歌的“大河向东流”,或是甄嬛传的红颜劫。但老乐迷都知道,他的厉害,从上世纪80年代就写进了华语音乐史。

1987年,央视春晚的冬天里的一把火让费翔火遍大江南北,但很少有人注意到,同年另一个舞台上的年轻人——刘欢,用少年壮志不言愁撕开了一道口子。那不是流行歌,是电视剧便衣警察主题曲,却硬生生唱成了一代人的精神图腾。他的声音里没有技巧的炫耀,却有种扑面而来的力量,像一头蓄势待发的狮子,把“几度风雨几度春秋”的峥嵘岁月,刻进了每个听众的骨头里。

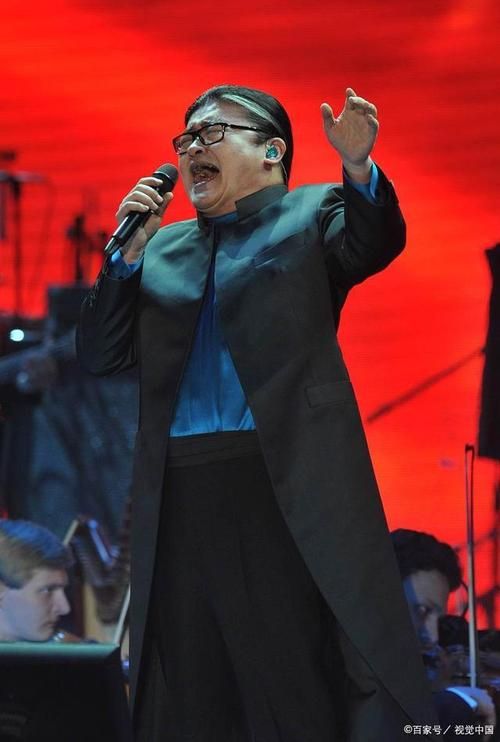

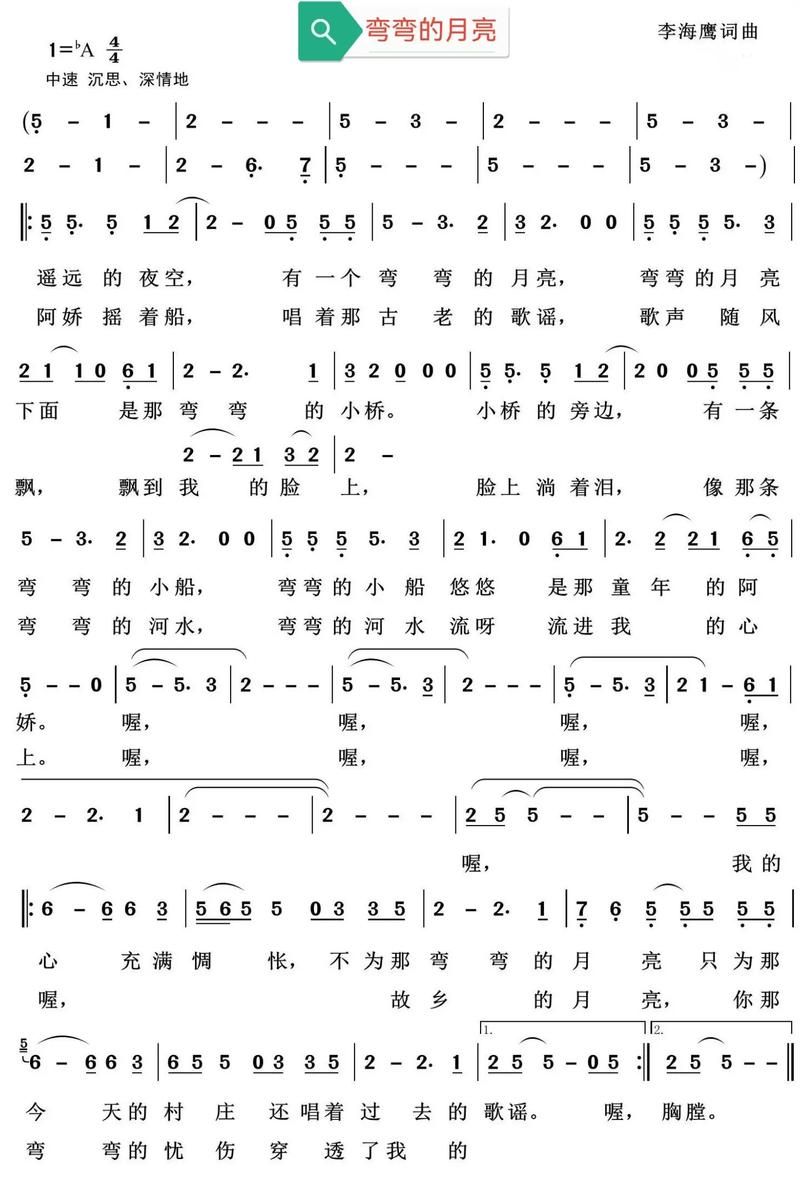

后来,刘欢成了“学院派”的代名词。他是中央音乐学院的教授,音域横跨四个八度,从低沉浑厚的弯弯的月亮到高亢激昂千万次的问,永远稳得像台精密仪器。但他从不是“唯技术论”者。听他唱从头再来,你能看到下岗工人攥紧的拳头;唱爱之永恒,你能触摸到贝多芬欢乐颂的灵魂。他把流行音乐、美声、民族甚至交响乐揉碎了,再捏出自己的模样——像一位酿酒大师,把文化的底蕴、艺术的思考,都酿进了歌里。

再说说张学友。如果说刘欢是“站在殿堂里的大师”,那张学友就是“走在人群里的歌神”。他没拿过多少“权威奖项”,却让全亚洲的KTV都为他“爆房”。

1993年,吻别横空出世。这张专辑在台湾卖了136万张,亚洲销量超400万,至今仍是华语乐坛“最难打破的纪录”之一。但你以为张学友只会唱情歌?早年的遥远的她藏着初恋的青涩,头发乱了里有都市人的迷茫,饿狼传说又透着摇滚的野性。他的厉害,在于把“流行”做到了极致——不是口水歌的浅尝辄止,而是能把每个角色的情绪,唱成你的心里话。

有次看他的演唱会视频,唱回头太难时,他跪在台上,灯光打在脸上,眼泪混着汗水往下掉。那一刻忽然明白,为什么有人说“张学友的歌是成年人的必修课”。他不用飙高音,不用炫技巧,就靠那双会说话的眼睛,能把你藏在心底的故事,一句句唱给你听。他的音乐像冬日的暖粥,看似平凡,却能暖到胃里,暖进心里。

那问题又来了:学院派的神,和流行的神,到底怎么比?

其实换个角度想,刘欢和张学友,根本是华语音乐的“左膀右臂”。刘欢往高处走,把音乐的边界往艺术、往文化里扩,让华语音乐能在世界舞台上挺直腰杆;张学友往深里扎,把音乐的根往生活、往人心里扎,让每个普通人都能在歌里找到自己的影子。

一个像巍峨的高山,初看高不可攀,细品却藏着千年故事;一个像蜿蜒的河流,看似温柔平缓,却能滋养万里沃野。高山不能变成河流,河流也成不了高山,但他们的存在,共同撑起了华语音乐的星空。

所以非要问“谁更厉害”?或许老乐迷的心里早有答案:刘欢的“厉害”,是三十年过去,他的歌还能在音乐会上让全场起立;张学友的“厉害”,是三十年过去,KTV里还有人能把吻别唱到沙哑。

说到底,真正的“厉害”,从来不是打败谁,而是在音乐长河里,留下属于自己的那条船。刘欢和张学友,都做到了。

下次再有人问这个问题,不妨笑着回他:“你觉得,李白和杜甫谁更厉害?”毕竟,华语音乐有他们,是福气,哪里有什么“最厉害”呢?