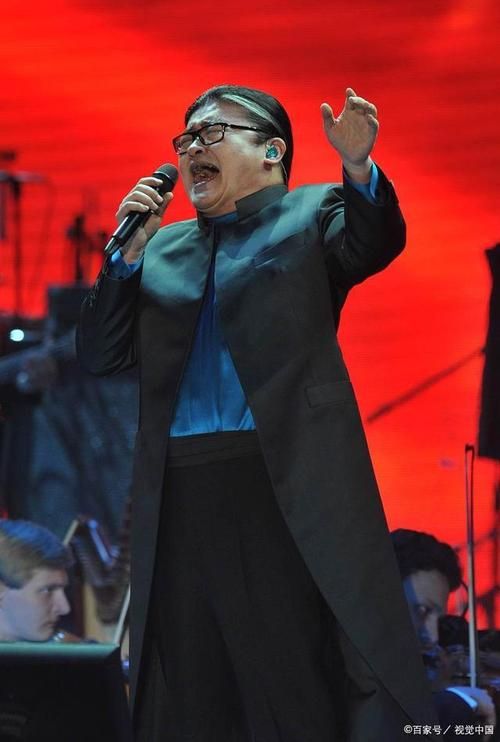

若说娱乐圈是座流动的舞台,总有那么一些人,总能让“舞台”二字褪去浮华,回归本质。刘欢,大概是其中最特别的那一个——人们习惯称他为“歌坛常青树”,可当他偶尔坐在钢琴前,手指划过琴键,嗓音随着旋律攀升至高音区时,你会突然明白:比起“歌手”这个标签,他更像一个用灵魂与音乐对话的人。

从“伴奏”到“共舞”:琴键是他的第二声带

熟悉刘欢的人都知道,他7岁学琴,钢琴早已刻进了他的音乐DNA。可很多人第一次见他“真弹真唱”,反倒是近年来的一些晚会舞台:没有华丽的舞台调度,没有伴舞的烘托,他就那么坐在钢琴前,低头、抬手,指尖落下的第一个音符,像一把钥匙,瞬间把人拉进音乐的情境里。

去年某次跨年晚会,他自弹自唱从头再来。前奏一起,琴声是沉稳的,像在诉说往事;主歌部分,他的声音带着岁月的厚重,低语般讲述人生起落;到了副歌那句“看成败人生豪迈,只不过是从头再来”,高音陡然而起,却没有丝毫的撕裂感——反而像琴键上迸发出的光,沉稳又透亮。后来有人问他:“钢琴对你来说,是工具还是伙伴?”他笑了笑:“是‘另一种自己’。我脑子里有旋律时,手指会自己去找琴键,就像走路会挪脚一样自然。”

这种“自然”,恰恰是最难得的。多少歌手在舞台上依赖伴奏乐队,可刘欢的琴声,从来不是简单的“背景板”。它像呼吸,与他的歌声缠绕共生:有时是主歌时的温柔铺垫,让每个字都落在人心最软的地方;有时是副歌时的有力支撑,让高音有了“攀爬的梯子”;甚至即兴的一个琶音,都能让情绪突然转折,像命运悄悄掀开了新的篇章。

高音里的“人间味”:技术是根,情感是魂

说到刘欢的高音,绕不开“教科书级别”的评价。他的音域宽得惊人,唱弯弯的月亮时有民谣的质朴,唱千万次的问时有摇滚的爆发,可无论哪种风格,高音部分总带着一种“举重若轻”的从容。有人曾分析他的技巧:“横膈膜发力稳,气息像一条河,从头流到尾都不晃。”这话没错,但比技巧更动人的,是高音里的“人味儿”。

他唱好汉歌,“大河向东流哇”的高亢里,有梁山好汉的豪迈,却也有普通人对生活的洒脱;他唱山丹丹开花红艳艳,高音直冲云霄时,你能听到陕北高原的风、黄土坡的土,还有刻在血脉里的坚韧。有次采访,他被问及“唱高音的秘诀”,突然严肃起来:“技巧是骨架,但血肉是感情。你要是真没经历过‘九曲回肠’的思念,唱再高的音也像塑料花,好看,没味儿。”

这话听着朴素,却是他二十多年来最真实的写照。早年因少年壮志不言愁走红,他拒绝被定义“摇滚歌手”,转头扎进民族音乐、艺术歌曲的海洋;后来去做音乐节目当导师,从不搞“炫技点评”,总说“这个音里你藏着委屈,我听到了”;甚至唱我们,那句“我们,把爱写在手心”的高音,没有华丽的转音,却让无数人红了眼眶——那是普通人对家国的爱,被他用声音轻轻托起,稳稳地放在了每个人的心尖上。

从“老炮儿”到“破局者”:他总在教我们“音乐不是流量”

如今的娱乐圈,“流量”“人设”成了高频词,可刘欢偏像个“异类”。年过六旬,不炒绯闻,不蹭热点,甚至很少在社交媒体上露面,却总能在关键时刻,用音乐提醒大家:真正的好作品,从来不怕时间。

有次音乐综艺请他当导师,有个年轻歌手拼命炫高音,唱得声嘶力竭却毫无感情。刘欢没直接批评,而是坐到钢琴前,弹了一段简单的旋律:“你听听,这个音是不是比你刚才的顺耳?”年轻歌手愣住:“没……没飙高音啊。”刘欢笑了:“高音不是‘吼’,是‘送’。你心里有话,把它‘送’到听众耳朵里,他们才听得懂。就像弹琴,你按着键使劲砸,琴会哭的;你轻轻摸,它才会对你笑。”

这番话后来在网上传得很广,有人说他“说出了音乐的真谛”。其实仔细想想,他何止是在说音乐?他是在说这个时代——当太多人沉迷于“更高更快更强”时,他提醒我们“慢下来,听听心里的声音”;当太多人追逐“一夜爆红”的神话时,他坐在琴前,用三十年的坚持告诉我们:“真正的好东西,都是慢慢熬出来的。”

所以回到最初的问题:当刘欢的手指落在琴键上,高音为什么能直抵人心?

大概是因为,他的琴声里藏着故事,高音里带着温度,手指下的每个音符,都是他对音乐的敬畏;更因为他让我们看见:在这个喧嚣的世界上,总有人愿意用最纯粹的方式,把心里的光,唱出来,弹出来,送到每一个需要温暖的人心里。

这,大概就是“好音乐”最珍贵的模样——不是技巧的堆砌,不是流量的狂欢,而是让每个听到的人,能在那一刻,突然觉得:“啊,这世上,还有人懂我。”