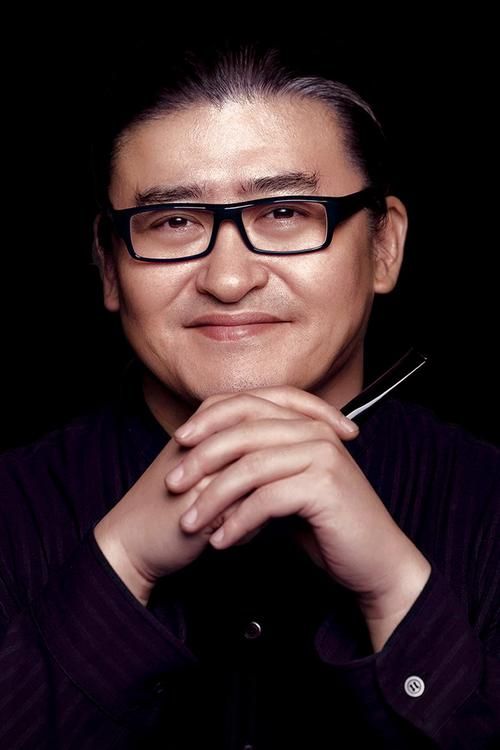

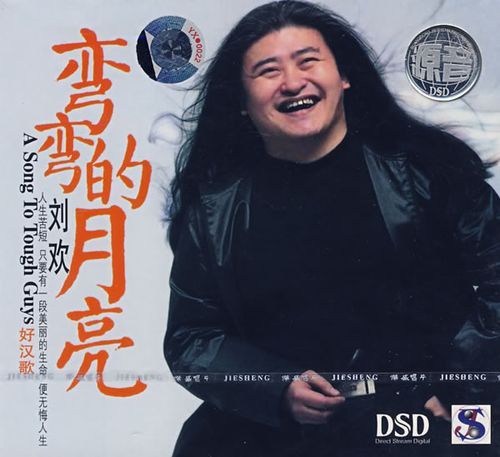

说起刘欢,脑海里总会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是千万次的问里荡气回肠的追问。但你知道吗?在他那些标志性的“高光时刻”里,有一首歌像月光一样,温柔地铺在很多人青春的床头——弯的月亮。

你听过的那个版本,是刘欢用醇厚的嗓音唱出的“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,可你有没有想过:这首歌真的是刘欢写的吗?那首唱进了无数人心里、带着岭南烟雨味的弯的月亮,到底藏着怎样的故事?词曲作者又是谁?

你以为的“刘欢原创”,其实藏着另一个人的青春

很多人第一次听弯的月亮,下意识会觉得“这肯定是刘欢写的”,毕竟他的声音太有辨识度,仿佛这首歌就是为他量身定做的。但真相是:词曲作者另有其人,他叫李海鹰,一个从广东梅州走出来的音乐人,一个用旋律画岭南山水的“故事 collector”。

1990年,刘欢在央视春晚唱了一首弯的月亮,一下子火遍大江南北。那时没人知道,这首歌其实在1990年之前就已经诞生,甚至经历了多次“改编”。李海鹰写这首歌的时候,脑子里想的不是“如何让刘欢来唱”,而是如何把他对家乡的记忆、对青春的怅惘,变成一段旋律。

李海鹰:我用岭南的月光,写了一首“乡愁”

李海鹰的创作,从来不是坐在书房里凭空捏造。他出生在广东梅州,从小听着客家山歌、看着珠江的潮涨潮落长大。弯的月亮的旋律,其实是他在1986年就写下的雏形,最初的名字叫故乡的云,后来几经修改,才变成了我们听到的样子。

“那时候我在广州的音乐工作室,晚上加班累了,就会看着窗外的月亮发呆,”李海鹰后来回忆,“小时候在乡下,月亮是弯弯的,像妈妈的眉毛,照在小河上,河水也跟着弯了腰。那种‘回不去’的感觉,就是这首歌的魂。”

歌词里“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,写的不是无病呻吟,而是他对乡村变迁的敏感——那些熟悉的童年场景,在时代浪潮里一点点远去,就像那弯弯的月亮,看得见,却摸不着。

刘欢与弯的月亮:声音里的“共鸣”

李海鹰写完弯的月亮后,这首歌并没有立刻走红。相反,它在酒吧里被歌手们翻唱,带着点市井的烟火气。直到1990年,央视导演找刘欢选春晚歌曲,他在一堆Demo里听到了弯的月亮。

“我一听就觉得,这唱的不是别人的月亮,是我心里的月亮。”刘欢后来在采访里说。李海鹰的旋律里,有江南的小桥流水,有岭南的潮湿空气,而刘欢的声音,像一把温柔的铲子,把这些细腻的情绪都挖了出来——没有炫技的高音,只有掏心窝子的倾诉,像在对一个老朋友说:“你懂的,对吧?”

春晚之后,弯的月亮成了“时代金曲”,电台里循环播放,KTV里必点曲目。有人说这是“乡愁之歌”,有人说这是“青春纪念册”,但李海鹰说:“我没想写那么大,我只想写一个小男孩,看着天上的月亮,想起小时候的河,想起妈妈在河边的歌声。”

为什么弯的月亮能“火”三十年?

三十年过去,再听弯的月亮,依然会心头一颤。这大概是因为,它唱的是一种“共通的情绪”——不管你是不是在那个年代长大,不管你是不是来自乡村,你总有过“突然想起某个夏天”的时刻:有蝉鸣,有晚风,有弯弯的月亮,有再也回不去的人。

李海鹰把乡愁藏进旋律,刘欢把情绪放进声音,这首歌就像一面镜子,照见了每个人心里那段“弯弯的时光”。它不是什么宏大叙事,只是朴素的“我想你了”,正是这份朴素,让它在浮华的娱乐圈里,成了不会褪色的经典。

所以,下次再听到弯的月亮,别只记得刘欢的嗓门了。想想那个在广东的月光下写歌的李海鹰,想想他笔下那个“弯弯的故乡”,想想你记忆里,也曾有一轮这样的月亮,照着你走过的每一条路。

毕竟,有些旋律,从来就不只属于歌手,它属于每一个,在时光里弯着腰,却依然抬头看月亮的人。