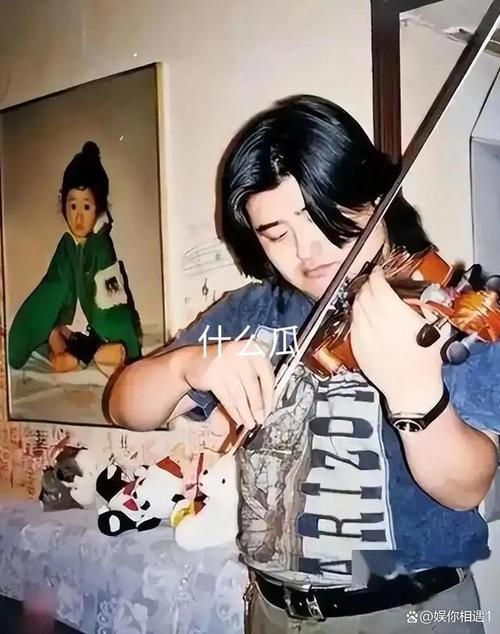

要说华语乐坛的“活化石”,刘欢绝对排得上号——从80年代的少年壮志不言愁,到后来让无数人循环的弯弯的月亮,再到给甄嬛传写配乐时的苦心孤诣,他的名字几乎就是“专业”这两个字的代名词。可奇怪的是,提起刘欢当评委,很多人第一时间想到的总是中国好声音,但仔细琢磨:那些年里他坐镇的节目,真的只有好声音配得上他吗?或者说,他当评委时,除了转椅子、拍按钮,到底藏着多少我们没看懂的门道?

一、好声音里的“细节控”:原来他早就看透了“选秀”的本质

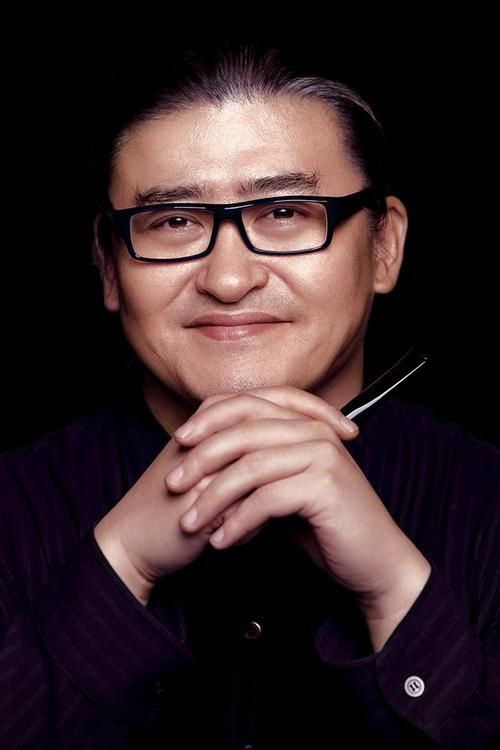

2012年中国好声音第一季开播时,刘欢坐上导师席,跟杨坤、那英、庾澄庆凑成一桌。那时候观众都盯着那英的“直爽”、杨坤的“32场演唱会”梗,很少有人注意到刘欢——他总是戴着标志性的黑框眼镜,说话慢条斯理,点评时很少说“你唱得好”“你唱得不好”,反而总琢磨些细枝末节。

记得有个叫徐海星的学员,唱了父亲的自己,唱到一半哭了,全场都在煽情,轮到刘欢点评,他却没说“感动”“不容易”,而是问:“你刚才在第二段副歌时,那个升fa(升fa音)是不是有点飘?其实你气息稳的话,能更抓人。”后来徐海星重新唱了一遍,果然那个音稳住了,效果完全不一样。

再比如有个学员唱摇滚,高音飙得震耳欲聋,其他三个导师都转身了,刘欢却没动。他说:“你技术没问题,但摇滚不是‘喊’,是‘砸’——你得让观众的心跟着你的节奏颤,不是捂着耳朵。”那时候很多人觉得刘欢“太较真”,选秀不就是要炫技、要感动吗?可现在回过头看:那些赢到最后的人,哪个不是像他说的,“技术是基础,情感才是根”?

后来刘欢在采访里说:“选秀节目最容易让人迷失,评委要是跟着‘嗨’,就毁了孩子。”他不追求“综艺感”,也不刻意当“好人”,就守着音乐的本分——这种“老派”,反而成了好声音第一季最硬的“压舱石”。

二、我是歌手的“隐形导师”:他从来不当C位,却总在“救场”

2013年我是歌手第二季,刘欢没当导师,却成了很多歌手的“隐形救星”。那时候歌坛老炮儿齐秦、韦唯、周笔畅坐镇,台下观众里坐着音乐总监梁翘伯,每次排练遇到瓶颈,大家总会想起刘欢。

记得韩磊第一次唱我不想说,原版是杨钰莹的甜软,他想改成沧桑路线,试了几次都觉得“不对味”。梁翘伯说:“去找刘欢聊聊吧。”刘欢没直接教他怎么唱,而是放了1988年韦唯唱我不想说的live片段,说:“你听这里,她为什么不用假声?因为这首歌里,‘妈妈’的角色需要‘真’——不是沙哑,是像被砂纸磨过的真实。”韩磊后来唱哭了全场,说:“刘欢一句话,点醒了我。”

还有张宇,唱李宗盛的凡人歌,觉得“节奏太平淡”,想加摇滚元素。刘欢听他试唱后,说:“你加了鼓点,但李宗盛写这首歌时,用的是‘说话的节奏’。你听(模仿李宗盛的语气)‘你我皆凡人,生在人世间——’,这哪是唱,是‘叹’,你把‘叹’变成‘吼’,味道就散了。”张宇照着他说的改,后来观众都说:“这版凡人歌,比原版还多了一层岁月感。”

后来刘欢自己解释:“音乐圈里谁没点骄傲?但到了我是歌手这种地方,‘放得下’比‘拿得出’更重要。”他没站在聚光灯下,却像一盏探照灯,照进每个歌手心里最隐蔽的角落——这种“不抢戏”,才是最高级的“专业”。

三、声生不息里“挖”宝藏:他才是港乐的“活字典”

2022年声生不息·港乐季,刘欢再次坐上评委席,这次身边是林子祥、叶蒨文、李克勤。可和其他人不一样,别人聊“经典”、聊“情怀”,刘欢却总在“较真”细节——比如有人唱海阔天空,他说“这里的滑音应该像海浪冲上沙滩,不能太滑”;有人唱千千阙歌,他听出“伴奏里钢琴的踏板没踩干净,会盖过人声”;甚至有人用假唱,他当场就能听出“气口不对”。

但最让人佩服的,是他总能从“老歌”里挖出“新东西”。有一次节目组让杨千嬅唱再见二丁目,原版是钢琴伴奏,刘欢说:“我记得1997年林夕写这首歌时,给陈奕迅的demo里有弦乐,你试试加弦乐,会不会让‘原来过得很快乐’更有仪式感?”后来杨千嬅照着做,唱到连她自己都哭了:“原来这首歌还能这么‘重’。”

有次后台采访,记者问他:“您对港乐这么熟,是因为喜欢吗?”刘欢笑了笑:“不是喜欢,是‘亏欠’。80年代我们听港乐,以为那是‘流行’,后来才知道,那是人家几十年磨出来的‘功夫’。现在年轻人说‘港乐没落了’,其实是没人带他们看‘功夫’在哪。”他当评委,不是“打分”,是“带路”——带大家找回港乐里最珍贵的“匠心”。

四、我们的歌里“搭桥”:他让老中青三代音乐人“说上话”

2019年我们的歌第一季,刘欢跟费玉清、周深、肖战、周华健凑在一起,节目组主打“新老歌手搭配”。可一开始,老一辈觉得年轻人“花里胡哨”,年轻人觉得前辈“太保守”,刘欢就成了“翻译官”。

费玉清和周深第一次合唱南屏晚钟,费玉清想用清亮的唱法,周深想加美声,两人争执不下。刘欢没评理,而是放了自己年轻时和韦唯合唱亚洲雄风的录音,说:“你们听,1988年我和韦姐唱这歌,她用民族唱法,我用美声,当时别人也说‘乱’,可现在看,那是两种声音在‘打架’,打得好看,才是好戏。”后来费玉清让步,周深收敛了美声的花腔,唱出来的版本成了“神级舞台”。

还有一次,周华健和肖战唱朋友,周华健想保持原版的“热血”,肖战想加点流行曲风。刘欢说:“周哥的‘朋友’是‘兄弟间的酒’,小战的‘朋友’是‘同事间的笑’,两种‘朋友’不能比好坏,得让它们‘见见面’。”他让周华健在前半段用木吉他扫弦,肖战后半段加电子音效,结果“老炮儿+流量”的搭配,反成了节目里最有人情味的一环。

后来肖战在采访里说:“刘欢老师从不说‘你应该怎么做’,他总说‘你想做什么,咱们试试’。他像一个大乐队里的指挥,让每个乐器都能发出自己的声音。”

五、刘欢当评委,为什么总有人“骂”他,却没人敢“质疑”他?

说了这么多,肯定有人会说:“刘欢当评委,是不是太‘端着’了?综艺效果在哪?”确实,有人吐槽他“话少”“点评太专业听不懂”,甚至有人觉得他“看不起年轻歌手”。可奇怪的是,不管怎么“骂”,没人敢说他“不专业”——连跟他合作过的“刺头”歌手,都私下说:“刘欢老师批评你,不是针对你,是怕你浪费自己的天赋。”

为什么?因为他从来不用“标准答案”要求别人。他点评时,从不说“你必须这样唱”,而是说“如果你试试那样,会不会更有新意”;他从不否定流行,反而会琢磨“为什么这首歌能火”;他甚至会给学员“递话术”——有学员紧张到说不话,他会小声说:“你就说‘我想把这首歌唱给我的妈妈’,比说‘我想赢’更真实”。

他就像个老中医,望闻问切,总能在人身上找到“病灶”,却不直接开药方,而是告诉你“自己慢慢调”。这种“慢”,在这个追求“流量”“速成”的时代,反而成了最稀缺的东西——因为他让我们知道:音乐不是“爆米花”,是需要慢慢熬的“老火汤”;当评委也不是“秀智商”,是守着音乐这片“田”,不让它荒了。

说到底,刘欢当评委的节目,哪个是他的“主场”?其实都不是——他的主场,从来都是“音乐”本身。不管是好声音的选秀台,我是歌手的竞技场,还是声生不息的港乐博物馆,他走到哪,就把音乐的“根”带到哪。现在想想,当别人都在“搞综艺”时,只有刘欢在“搞音乐”——这种“不合时宜”,恰恰是这个圈子里最珍贵的“清醒”。