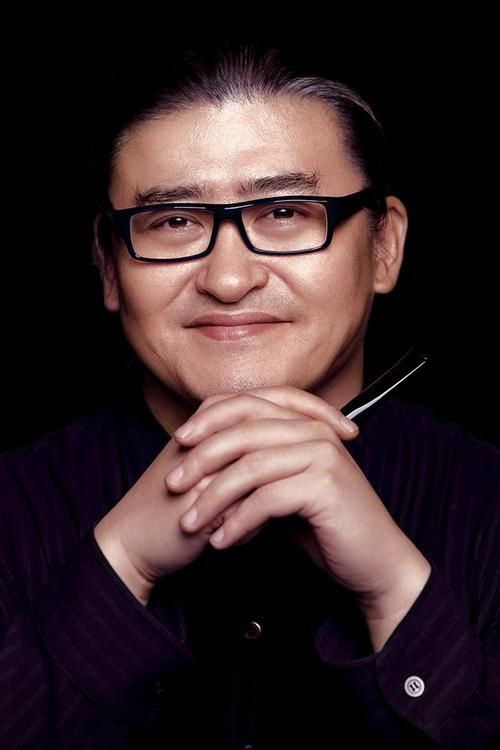

说起刘欢,很多人脑子里第一时间跳出的,可能是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是千万次的问里“千万里我追寻着你”的深情,或是春晚舞台上那个穿着西装、眼带笑意的“音乐大哥”。作为华语乐坛的“常青树”,他的嗓音曾是几代人的共同记忆,他的专业度更是圈内外公认的标杆。可不知道从什么时候开始,这位曾经活跃在各大舞台的歌者,渐渐淡出了国内的公众视野,甚至传出“定居美国”的消息——他到底怎么了?是真被“国外生活”困住了,还是主动选择了另一种人生?

“消失”的刘欢,其实从未真正离开

细数刘欢的近几年的动态,确实能找到不少“国外生活”的痕迹:2022年有网友在美国洛杉矶偶遇他,戴着口罩,挽着妻子的悉多利娅,看起来轻松自在;2023年女儿刘一桦大学毕业的照片里,他远渡重洋参加典礼,脸上的笑容比舞台上的还要舒展;就连偶尔在社交平台露面,背景也多是异国的街景或山林。

但这并不意味着他“待在我国外”就是“逃离”——只不过是把生活的重心,从“舞台聚光灯”挪到了“日常烟火气”里罢了。要知道,刘欢早在2019年就因身体问题暂停了大部分工作:严重的脂肪肝导致他体重一度飙到220斤,医生警告他必须“减重、养身”。当时的他在采访里坦言:“身体是革命的本钱,现在我想先把这块‘本钱’保住。”

于是,他带着家人去了环境更清静、节奏更舒缓的美国。但所谓的“隐居”,也不是与世隔绝。这些年,他依然在音乐世界里深耕:2021年为电影1921作曲,2022年担任综艺声生不息的“音乐顾问”,虽然不常露脸,但每次出手都能让人感受到那份“功力犹存”。与其说是“待在国外”,不如说他是在“换个方式继续热爱”——把从前用来赶场演出的时间,分给健康、分给家庭,也分给那些能沉淀内心的创作。

“国内舞台的常客”为何成了“偶尔露面”?

有粉丝会问:刘欢为什么不常回国内开演唱会、上综艺了?是他“过气”了吗?恰恰相反。

刘欢在乐坛的地位,从来不是靠“曝光”堆出来的。从1987年唱响少年壮志不言愁,到后来的弯弯的月亮去者,再到后来的中国好声音当导师,他始终以“作品”和“专业”立身。这些年他减少公开露面,更多是主动选择:

一是对健康和家庭的“补课”。早些年他拼得太狠,除了音乐创作,还要在高校教课、参与公益活动,甚至因为一场持续9小时的手术损伤了声带。他曾说:“我觉得对不起家人,女儿成长的关键时期,我总不在身边。”如今能陪女儿读书、陪妻子散步,对他而言比“再唱一首”更重要。

二是对“快餐式娱乐”的保持距离。如今的娱乐圈,流量为王,热搜轮转,很多艺人被推着走,生怕“掉热度”。但刘欢从不焦虑:他可以为了等一首好歌等半年,也可以为了打磨一个旋律熬通宵。这种“不着急”的底气,正是来自他对音乐的敬畏——既然要上台,就得拿出对得起观众的作品;若准备不足,宁可不登台。

三是生活重心早已多元化。除了音乐人、教授的身份,他还是个“资深乐迷”“电影迷”“徒步爱好者”。在美国的这几年,他经常在社交平台分享读的书、看的展,甚至记录自己种菜、做饭的日常。有网友评论:“原来刘欢的生活,不止有音乐,还有诗和远方。”

“待在国外”不代表“不爱国”,他的热爱藏在每个细节里

有人质疑:“刘欢定居国外,是不是忘了根?”这种说法,或许是对他最大的误会。

这些年,他从未真正离开过中国音乐舞台。2022年北京冬奥会开幕式上,他虽未到场,但由他作曲的主题曲雪花响彻鸟巢;他担任声生不息时,不仅帮年轻歌手改歌、编曲,还多次强调:“要唱出中国人自己的音乐味道。”就连在国外的日常,他也喜欢穿中式服装,给女儿讲中国历史——他只是把“爱国”藏在了行动里,而不是挂在嘴边。

更何况,“待在国外”从来不是“抛弃”的理由。如今很多国内艺人也有海外工作、生活的经历,但这并不影响他们传递中国声音。刘欢的选择,更像是一种“中年人的通透”——年轻时追求“更广阔的舞台”,如今更在意“更舒适的状态”。他的“隐居”,不是逃避,而是对自己人生的重新排序:家人、健康、内心的平静,比外界的掌声更重要。

写在最后:真正的“大师”,懂得何时“退场”

刘欢曾说:“音乐是我的生命,但不是我的全部。”从巅峰时期的“舞台王者”,到如今的“生活家”,他活成了很多人羡慕的样子——能聚光灯下闪耀,也能烟火气里安顿。

或许我们不必追问“刘欢何时回国”,因为真正的艺术家,永远不会被“地点”定义。只要他还创作、还分享、还热爱音乐,他就一直在我们身边。毕竟,那个能用歌声打动人心的刘欢,无论身在何处,都是华语乐坛不可替代的“刘欢老师”。

就像他自己唱的那句:“心若在,梦就在。”他的梦,从来不在某个国家,而在每一个动人的旋律里,在每一个被他歌声温暖过的人心里。