要说80后、90后的童年BGM,刘欢的歌绝对能占半壁江山。但现在的年轻人可能很难想象——在没有短视频、没有社交媒体的年代,一个歌手靠什么能成为"国民级顶流"?是街巷巷尾循环播放的磁带?是万人空巷守在电视前等他开口的春晚?还是连外国人都认识的"中国声音"?

作为在娱乐圈混迹了十几年的运营老炮儿,我常说:"判断一个艺人到底红没红,别看热搜和粉丝数,就看两件事——他的作品能不能刻进一代人的DNA,提到他名字时,会不会有人眼眶发热。" 而刘欢,恰恰是把这两件事做到极致的人。

先说歌:当年的一首好汉歌,能养活半个盗版产业

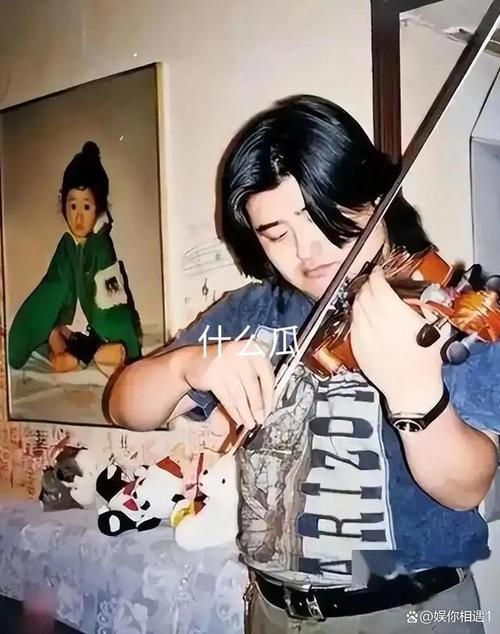

1998年,水浒传火遍大江南北,片尾曲好汉歌几乎在一夜之间成了"神曲"。但你敢信吗?这首歌其实是刘欢"即兴"唱出来的?据当年参与制作的导演回忆,因为时间紧,刘欢拿到歌词后没谱曲,直接对着电视画面里的梁山好汉,用鲁西南民歌的调子"吼"了出来——"大河向东流啊,天上的星星参北斗",那股子江湖豪气,把施耐庵笔下的英雄气概唱活了。

这首歌后来有多火?数据可能冰冷却直观:当年全国音像店的盗版磁带里,好汉歌绝对能排进前三;农村的赶集车上,司机师傅能用大喇叭把这首歌循环一上午;就连学校广播站,课间操放的都是好汉歌的remix版本。我有个同事的父亲是中学老师,他说那时全校学生都会唱,连校长开会前都要放两句"路见不平一声吼"提神。

更绝的是千万次的问。1990年北京人在纽约播出,王启明的挣扎与反思,被刘欢的嗓音撕得淋漓尽致。那时候没有"OST"这个概念,但这首歌愣是成了"灵魂BGM"——大学生听懂了"千万里我追寻着你"的漂泊,打工者听懂了"在梦里,我永远都不能离开你"的无奈。我当年在电台做实习编辑,热线电话里总有听众哭着点这首歌,说"那唱的就是我"。

对了,还有弯弯的月亮,"遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥"——30多年过去了,现在去KTV,这首歌还是中年组的"必点曲目",一开口全场大合唱,连服务员都会跟着哼。

再说人:他是"三不歌手",却比现在的顶流还忙

现在的艺人总说"太累了""没生活",但刘欢在巅峰时期,堪称"拼命三郎",却偏偏有"三不"原则:不代言、不上综艺、不拍商业演出。

先说"不代言":90年代是广告的黄金期,多少明星挤破头想接茅台、太阳神这种大单,但刘欢从没接过。有次饮料品牌开价80万(那可是90年代的80万!),他直接拒绝了:"我唱歌,不是为了让耳朵里塞满广告。"

再说"不上综艺":现在看歌手披荆斩棘的哥哥,觉得上综艺是顶流的"必修课",但当年刘欢连快乐大本营都不去。不是耍大牌,是他觉得"综艺会消解音乐的力量"——他只想安安静静做音乐,不想让镜头把他的"棱角"磨平。

最让人佩服的是"不拍商业演出":那时候商演一场能拿几万块(普通人一个月工资才几百),刘欢却推了好多。他说:"如果我的歌只是为了在酒桌上给人助兴,那我就不唱了。"

但即便如此,他比谁都忙——给央视春晚写了8首主题曲,给康熙王朝汉武大帝这些历史大戏配插曲,还跑到中央音乐学院当教授带学生。有次我采访过他的学生,说刘欢备课到凌晨,第二天早上6点就去琴房陪练,"老师总说,唱歌不能只靠嗓子,得用心。"

他到底有多忙?我查过资料:90年代十年间,刘欢发了5张专辑,开了3场全国巡演(那时候巡演的概念还很新鲜),还参与了20多部影视作品的配乐。换算到现在,比那些"一年365天无休"的流量顶流还猛。

最后说地位:他不是"明星",是"文化符号"

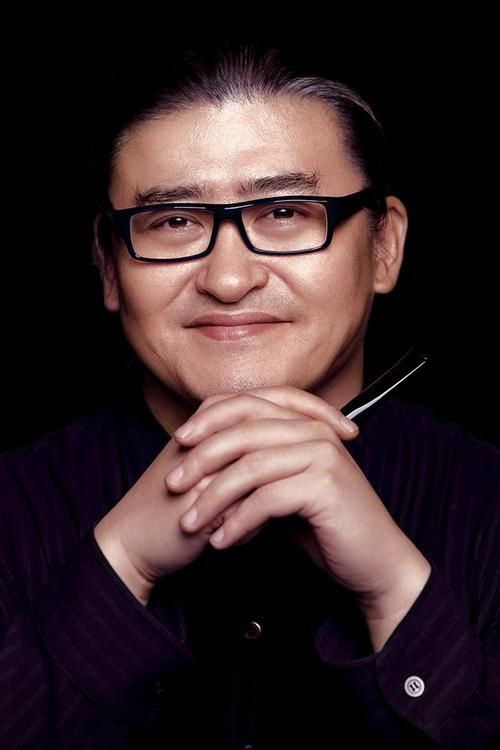

现在的明星红了,粉丝会说"哥哥好帅""姐姐好美",但当年说起刘欢,没人提颜值(说实话,他确实不算"传统帅哥"),只说"那是咱中国人的骄傲"。

1990年北京亚运会,他和韦唯一起唱亚洲雄风,现场8万观众跟着跺脚,那场面比现在的鸟巢演唱会还震撼;2008年奥运会,他用我和你在鸟巢开口,全世界都听到了中国声音最温柔的一面;就连到国外演出,外国人都觉得"刘欢的声音里有东方的智慧"。

最让我印象深刻的是一件事:2010年中国好声音请他当导师,有个学员问他"怎么才能像您一样红",他沉默了半晌,说:"别想着红,把歌做好,听众自然会听。"那时候他还一头白发(其实那是他早年甲亢留下的病根),坐在导师椅上,比所有年轻学员都挺直腰板——就像他歌里唱的"天地之间有杆秤,那秤砣是老百姓"。

现在的娱乐圈,流量来来去去,作品却少得可怜。偶尔听到刘欢的歌,还是会想起那个用嗓子磨出茧子、用初心守住舞台的男人。当年他到底有多红?红到30多年后,我们这一代人提到他,还会不自觉地挺直腰板;红到现在的年轻人,即便没看过他的节目,也会在好汉歌响起时跟着大声唱;红到他的名字,早就不只是一个歌手,更是一个时代的记忆。

说真的,现在的顶流们,真该学学刘欢——什么才是真正的"红"?不是热搜上的数字,不是粉丝的打榜,而是多年以后,还有人记得你的歌,记得你为这个世界留下的温度。