1993年,央视春晚的舞台灯光下,刘欢站在话筒前,当第一句“弯弯的月亮,小小的桥”缓缓流出,无数人突然意识到:原来流行音乐可以这样写。这首歌后来成了刻进几代人DNA的旋律,但很少有人问过——弯弯的月亮究竟是刘欢在哪一年录制的?为什么1993年春晚唱爆了全国,可更早的版本早已在音乐圈流传?

录制时间藏着一个“时间差”:1992年的录音室里的“未完成”

翻看刘欢的音乐履历,1993年确实是弯弯的月亮的“出圈年”——那年春晚之后,这首歌火遍街头巷尾,专辑少年壮志不言愁销量破百万,连出租车师傅都跟着哼“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”。但如果你去听刘欢早期的演唱会录像,会发现1991年北京大学的校园演出里,他就唱过这首歌,只是当时的编曲更简单,只有钢琴和吉他伴奏,连正式录音棚都没进。

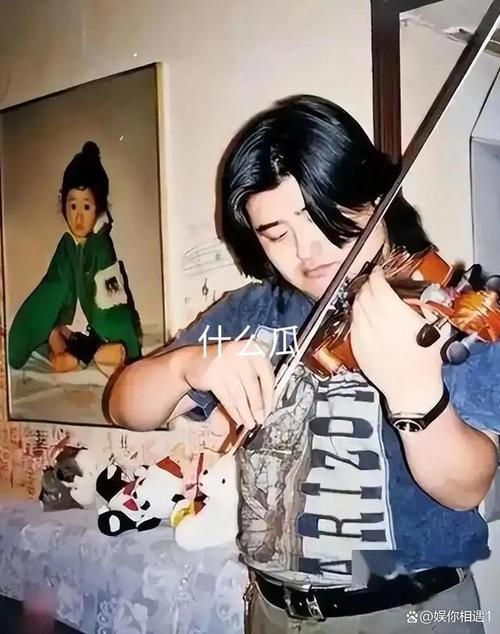

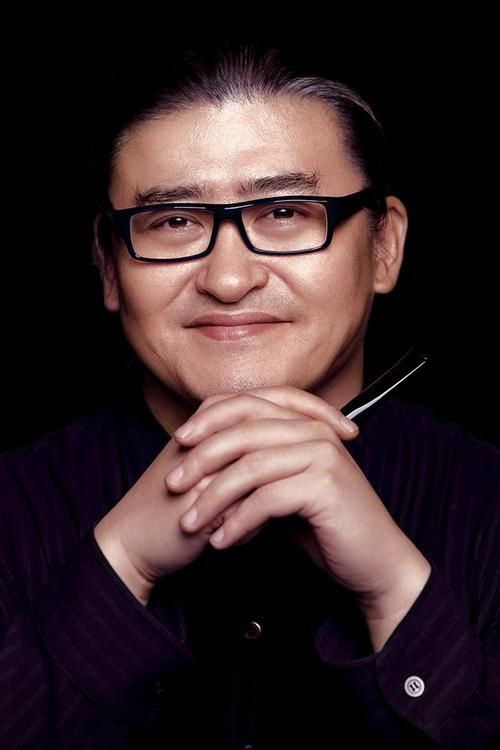

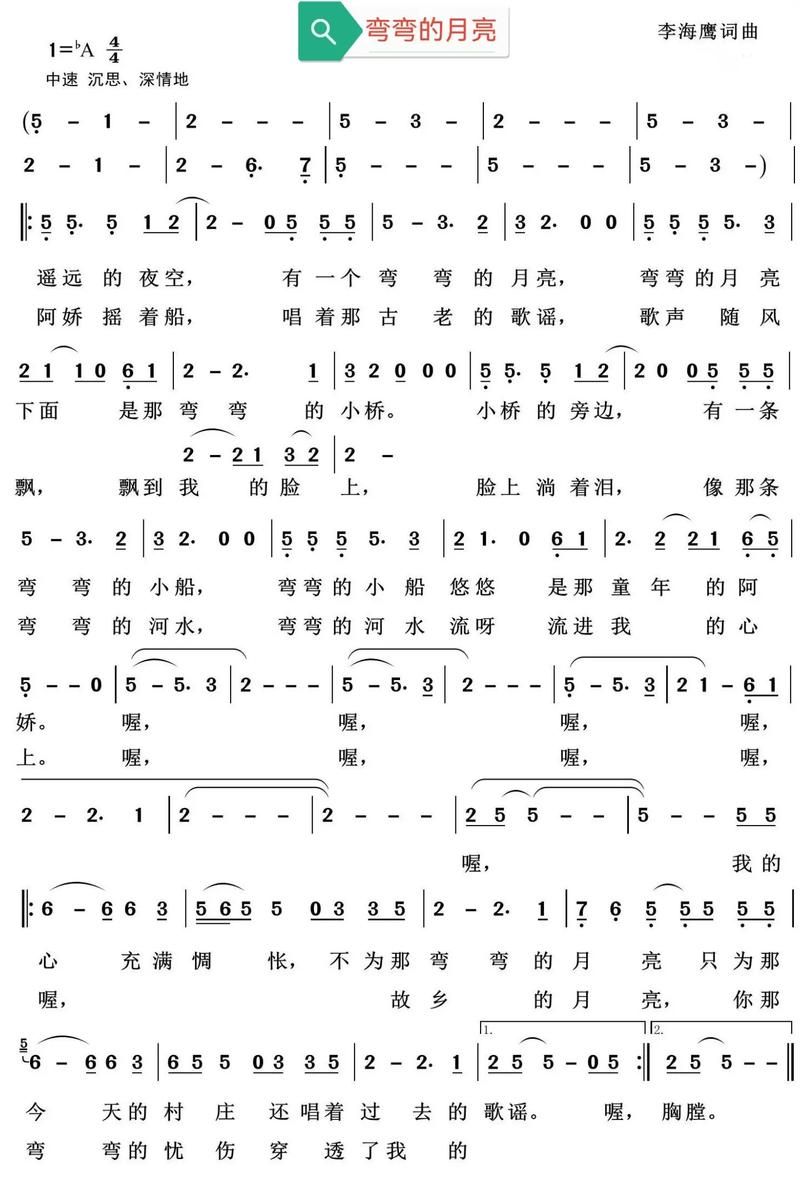

真正的“录制起点”要追溯到1992年。当时广州音乐人李海刚写完弯弯的月亮,找到刘欢想请他“帮忙录个小样”。刘欢后来在采访里笑:“他拿着谱子来找我,说‘欢哥,这曲子有股子水乡的味儿,你帮我听听’。”两人挤在中央音乐学院附近的小录音棚里,用一台二手的Yamaha调音台和两支电容麦试录了三遍。刘欢记得很清楚:“录到第三遍时,我突然觉得不对——这歌不能只当‘小样’,它得有故事感。”于是他重新调整了呼吸方式,把原版里“小小的桥,窄窄的巷”唱得更慢、更沉,尾音带着一丝不易察觉的叹息。

这个1992年的版本,后来成了圈内音乐人口中的“私藏版”,没公开发行,却在歌手圈传开了。直到1992年底,央视筹备“第五届青年歌手电视大奖赛”,导演组找到刘欢希望他能拿一首新歌“压轴”,他才把这首“私藏歌”翻了出来,重新编曲——加了弦乐,加了鼓点,在北京音乐学院的录音棚里花了整整两天时间录了最终版。这个版本,就是1993年春晚观众听到的那个“经典版”。

为什么1993年春晚会成为“分水岭”?

很多人以为弯弯的月亮是春晚的“定制歌”,其实不然。刘欢曾在鲁豫有约里透露:“当时导演组说‘你要唱点有共鸣的’,我想起这首歌,觉得它写的是‘每个人心里都有的故乡’。”但这种“共鸣感”在1992年底的录制时,连他都没想到会那么强烈。

春晚播出后,电话差点把刘欢家的电话线打爆。有个广东的老同学凌晨三点打来哭:“欢哥,你唱的就是我家村口的那条河啊!”更有意思的是,这首歌让“校园民谣”突然从“小众爱好”变成了“全民现象”。高晓松后来评价:“刘欢的弯弯的月亮像一把钥匙,打开了中国人对‘流行音乐不只是情歌’的认知——它能写乡愁,能写时光,能写所有藏在心里说不出口的东西。”

但如果你仔细听1992年“私藏版”和1993年春晚版,会发现两个细节的差别:1992年版本里,刘欢的笑声在结尾处很轻,像回忆;1993年版本里,他唱“今天的往事,只是明天的梦”时,手指在话筒上轻轻敲了一下——那是他在录音棚里临时加的动作,“我想让‘梦’这个字更飘一点,像月亮光洒在水面上。”

30年过去了,为什么我们还在听这首歌?

去年,刘欢在声生不息里重新唱弯弯的月亮,舞台背景是一张泛黄的旧照片——他故里的月亮。他说:“30年了,总有人问我‘这首歌是不是在怀念谁’,其实我在怀念的,是每个人心里都有的那个‘回不去的晚上’。”

从1992年录音棚里的试探,到1993年春晚的爆发,再到30年后的重新演绎,弯弯的月亮的录制时间,早就不只是一个年份数字。它是刘欢用声音刻下的一道时光刻度,藏着那个年代音乐人对“流行与艺术”的平衡,藏着无数人第一次听到这首歌时,心里泛起的那阵“惆怅”。

所以下次当你哼起“弯弯的月亮,小小的桥”时,不妨想想:1992年的那个录音棚里,那个用三遍试录才找到感觉的歌手,他当时是否知道,这首歌会成为跨越30年的“时光密码”?或许连他自己也不知道,但那些藏在旋律里的真诚,早已成了答案。