要说哪首歌能一开口就让中国人热血沸腾,"大河向东流"绝对排得上号。可您有没有发现,刘欢唱这句时,那调子似乎总带着点"弯弯绕"?不是直挺挺的"向东流",倒像黄河九曲十八弯,拐着弯儿往人心窝里钻。有人说这是唱错了,有人说这是"港台腔",可要真这么想,您可就错过了刘欢藏在旋律里的那点真功夫。

那些"弯弯"的调子,其实是刻在骨子里的民间味儿

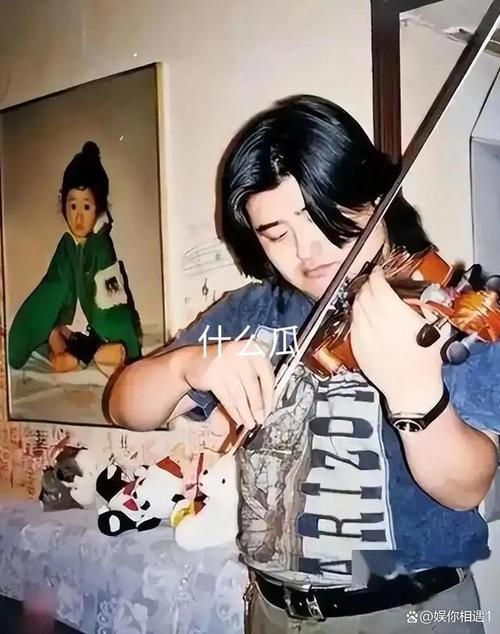

1998年水浒传拍得正火,剧组找刘欢唱主题曲。您猜刘欢第一反应是啥?他说:"好汉歌不能当洋歌唱,得带着梁山泊的土腥味儿。"咋体现土腥味儿?他揣着歌词跑到山东、河南的乡下,听老农唱夯歌,听戏班子唱梆子,发现老百姓唱起"东流"时,尾音总不由自主地上扬、拐弯——那是人力拉纤时的号子,是黄河浪打船头的韵律,是刻在中国人DNA里的生活图景。

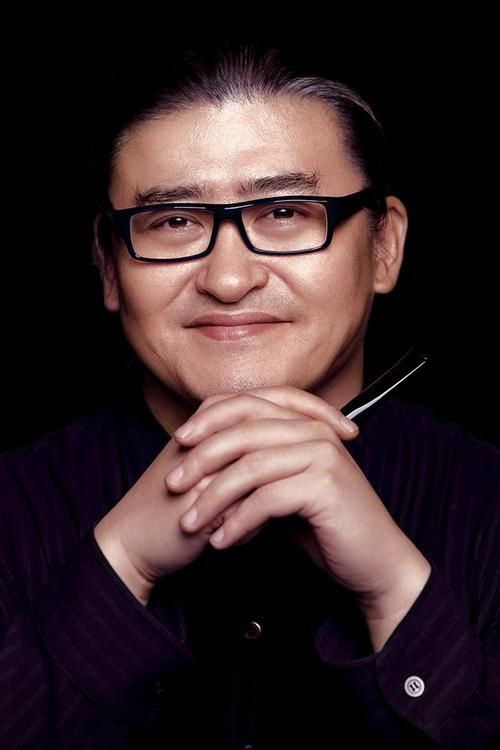

所以当您听到"大河向东流哇"那句,"流"字被他拖得长长的,尾音带着点沙沙的颗粒感,不是美声歌手那种圆润的"直抛",而是像老酒在碗里晃荡,绕着圈儿把劲儿聚起来。后来有次访谈,刘欢笑着说:"有声乐教授跟我说'您这个音准偏了',我跟他说'这不是偏,是老百姓心里那股劲儿没憋住,得拐个弯儿出来'。"您琢磨琢磨,梁山好汉哪一个是规规矩矩的?连喊号子都得带着点"不驯",这调子"弯弯"的,倒是对了脾气。

"弯弯"的背后,是一个音乐人的较真儿

要是只把"弯弯"当民间唱腔,那就小瞧刘欢了。他抠这句词时,光录音室就进了五天。第一天尝试原生态唱法,太"土",配不上电视剧的史诗感;第二天用美声,太"正",少了点江湖气;第三天改流行,又觉得"飘",撑不起"大河"的分量。最后他索性把三种捏一块儿:用美声的共鸣当底子,民间的拐弯当装饰,流行乐的呼吸感串起来——"就像炒菜,盐多了咸,糖多了甜,得慢慢调,调到'刚好'那个弯儿。"

最绝的是间奏里的"嘿、嘿、嘿",那可不是简单的呐喊。刘欢让编曲加了点唢呐的滑音,自己唱时喉头跟着颤,像喝醉了酒的好汉拍着桌子笑,又像浪头拍在礁石上,一声比一声有力,一声比一声"弯"得有脾气。后来电视剧导演说:"就这声'嘿',比打戏镜头还让人起鸡皮疙瘩。"您说这是技巧?不,这是他把"好汉"两个字,从纸上的墨迹,变成了能摸得着的筋骨。

为什么"弯弯的大河"比"直直的"更让人上头?

这些年翻唱好汉歌的歌手不少,可就刘欢的版本能让人跟着从沙发上"弹起来"。您仔细品品,那些"弯弯"的旋律,其实是藏着叙事的。前奏一起,"弯弯"的调子像河水刚出峡谷,缓缓铺开;唱到"路见不平一声吼",调子陡然一提,带着股冲劲儿;到"该出手时就出手",又拐得利落,像刀出鞘。您听的不是歌,是一幅流动的清明上河图,弯弯绕绕里,全是江湖里的恩怨情仇。

更玄的是,这调子还暗合中国人的心理。咱中国人说事儿,从来不爱直来直去,喜怒哀乐都得"藏三分",拐个弯儿说。刘欢这"弯弯"的唱法,恰好戳中了那份藏在心里的共鸣——就像小时候听爷爷讲老故事,讲到激动处,声音也会抖着拐弯,那不是跑调,是情到深处。

这么多年,有人问刘欢:"您还愿意唱好汉歌吗?"他总说:"唱啊,只要有人听,大河就得永远向东流,就算拐弯儿,也得往好汉多的地方流。"下次再听这首歌,您不妨闭上眼睛,别管那调子是直是弯,跟着吼一句"大河向东流"——您听,那不是刘欢在唱,是咱们中国人的骨血里,一直藏着的那股子不服输的劲儿,在拐弯抹角地往前奔呢。