你有没有过这样的时刻?夜深人静,窗外的月亮弯得像把镰刀,突然就想起那句“弯弯的月亮,小小的桥”。不是刻意去听,是旋律自己从记忆的缝隙里溜出来,绕着心尖打转,怎么也甩不脱。

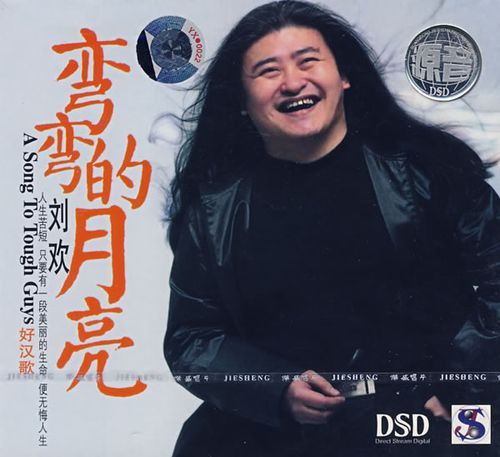

这首歌,就是刘欢的弯弯的月亮。

它不是“神作”,是南方小镇的旧照片

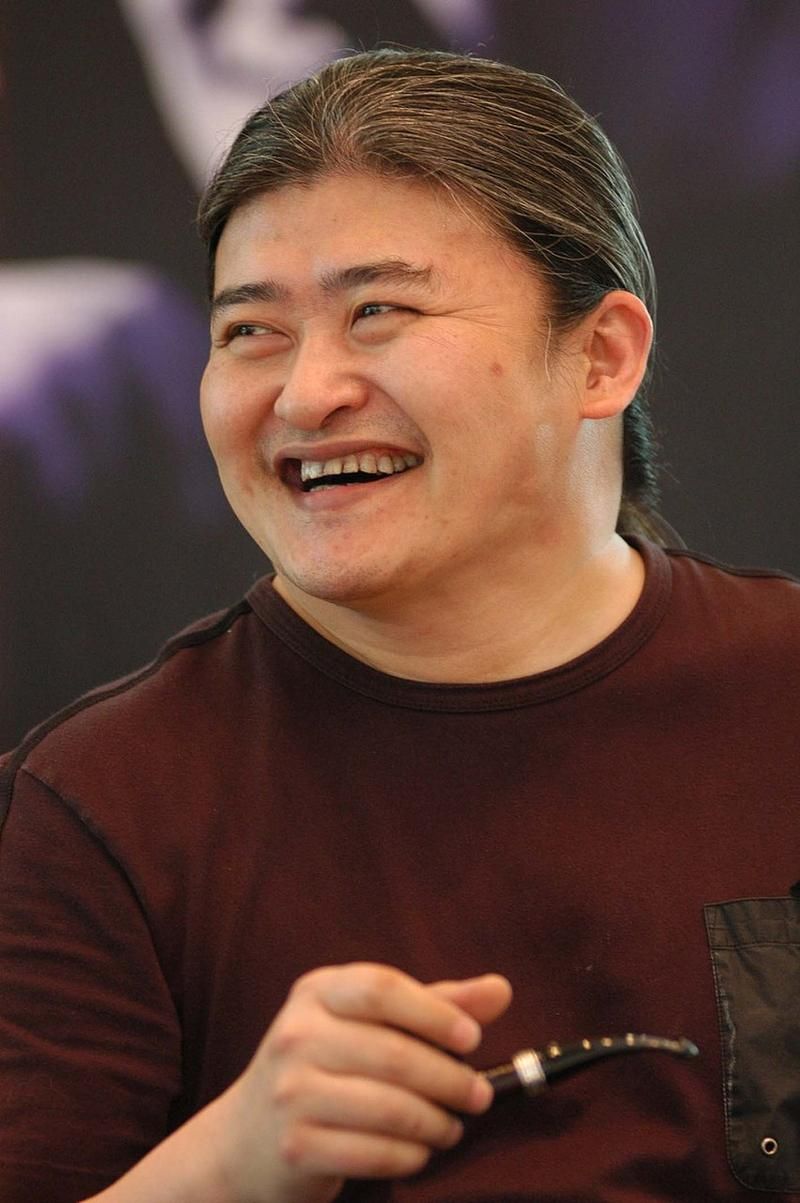

1990年,整个中国都在追“西北风” —— 劲爆、高亢、带着泥土的粗粝。就在那年的“献给九十年代的情歌”晚会上,一个戴圆眼镜、穿中山装的年轻人,抱着吉他轻轻拨弦,唱起了一首“南方的歌”。

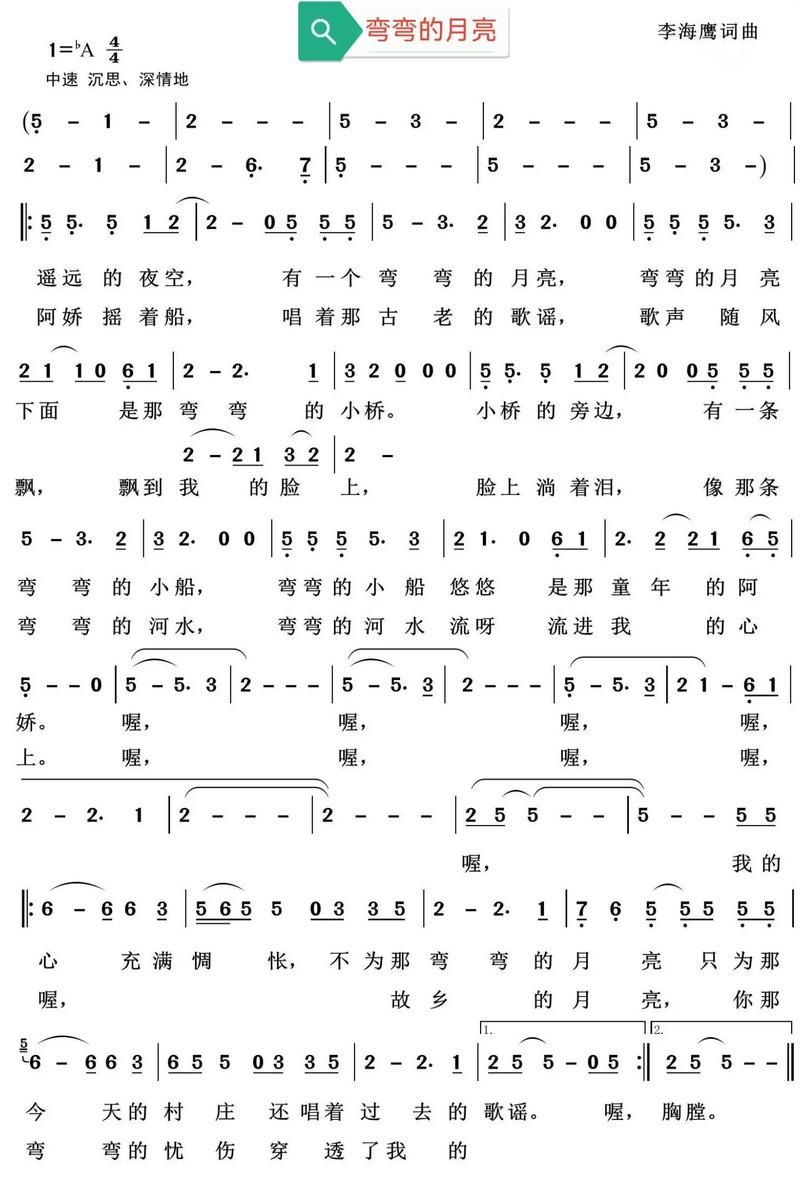

“弯弯的月亮,小小的桥,阿娇摇着船缓缓地唱……” 前奏一起,满场安静。没人想到,这曲调会像春天的藤蔓,缠了中国人三十多年。

创作者李海鹰后来回忆:“写这首歌时,我脑子里全是广东老家的小河边。月亮是弯的,桥是石头砌的,阿娇穿着蓝布衫,摇着橹,船桨搅碎了河里的星光。” 可谁也没把这“小调”当回事 —— 那时候的歌,要么是“大河向东流”的豪迈,要么是“甜蜜蜜”的直白,谁会关注一首“像画一样的歌”?

直到刘欢开口。

他没飙高音,没炫技巧,就用他那带着“烟嗓”的温厚嗓子,像坐在你对面,慢慢给你讲一个旧故事。唱“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”时,他微微顿了顿,好像真的看见炊烟里的老房子;唱“夜色多美妙,你为何在梦中”时,尾音轻轻上扬,藏着说不清的惋惜。

这不是“演唱”,是“触碰”。他用声音把南方的月光、小桥、旧时光,都揉碎了,塞进你心里。

刘欢的“不完美”,成就了最动人的“惆怅”

后来听过无数人唱弯弯的月亮 —— 流行歌手加爵士转音,选秀选手飙哭腔,连短视频里都有改编成民谣的版本。可每次听完,你还是觉得:“还是刘欢的版本最对。”

为什么?

因为他“笨”。

1990年的录音棚里,李海鹰本来想编得更复杂些,加弦乐,加鼓点。刘欢摆摆手:“别。这首歌就像一碗白粥,加了调料就腻了。” 于是,只有简单的吉他分解和弦,隐隐的口琴声,还有他“不完美”的呼吸声 —— 能清晰听到他换气时,鼻腔轻轻的吸气,像叹气,又像叹息。

现在回头看,这“笨”才是最聪明的。

那个年代的歌手,总想证明自己“强”:高音要冲破天花板,节奏要踩出火星子。可刘欢偏不,他把“强”藏起来了。唱“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”时,声音像被揉软的面条,轻轻的,却重得能压弯你的脊背。他说:“唱歌不是为了征服耳朵,是为了让听的人心里‘咯噔’一下。”

还真“咯噔”了。

有人听出了对故乡的怀念:“我家村口也有座小桥,小时候奶奶常带我去桥边纳凉。” 有人听出了青春的遗憾:“高中时喜欢的女生,说她喜欢这首歌,我却没敢约她一起听现场。” 还有人听出了时光的无情:“小时候觉得月亮弯得像微笑,现在再看,怎么像把生锈的刀?”

原来,刘欢唱的不是“月亮”,是藏在每个人心里的“那弯月亮” —— 是回不去的过去,是抓不住的现在,是说不清的“惆怅”。

三十年了,我们为什么还在找“弯弯的月亮”?

前阵子,我在B刷到一个视频:一个80后的爷爷,抱着小孙女,手机里放着刘欢的弯弯的月亮。小姑娘晃着小脚问:“爷爷,什么是弯弯的月亮呀?” 爷爷没回答,只是指着窗外的月亮说:“你看,就像歌里那样,小小的、亮亮的。”

评论区有人说:“十年前我爸给我听这首歌,现在我给我儿子听。”

有人说:“加班到凌晨,坐在地铁上听到这句‘我的心充满惆怅’,突然就哭了。我们这一代,谁的心不‘惆怅’呢?”

是啊。1990年,听这首歌的人刚经历改革开放的浪潮,对未来既期待又迷茫。2024年,我们被工作、KPI、房贷追着跑,连“惆怅”都得抽空才敢感受。可弯弯的月亮还在,像老朋友,你知道他一直在那,不用说话,就能给你一点安慰。

李海鹰说:“好的歌,会自己长脚。它会跑到需要它的人耳朵里。”

刘欢说:“我唱的时候,没想着它能‘火’。就想,如果有人能在歌里找到一点点自己的影子,就够了。”

或许,这就是它能“火”三十多年的秘密 —— 它从不讨好时代,只忠于人心。

今晚会有一轮弯月吗?不知道。但如果听了弯弯的月亮,你想起某个夜,某个人,某段回不去的时光,那这首歌,就还没有老。

毕竟,能让我们“躲不开”的,从来不是旋律,是藏在旋律里,我们活过的证据。