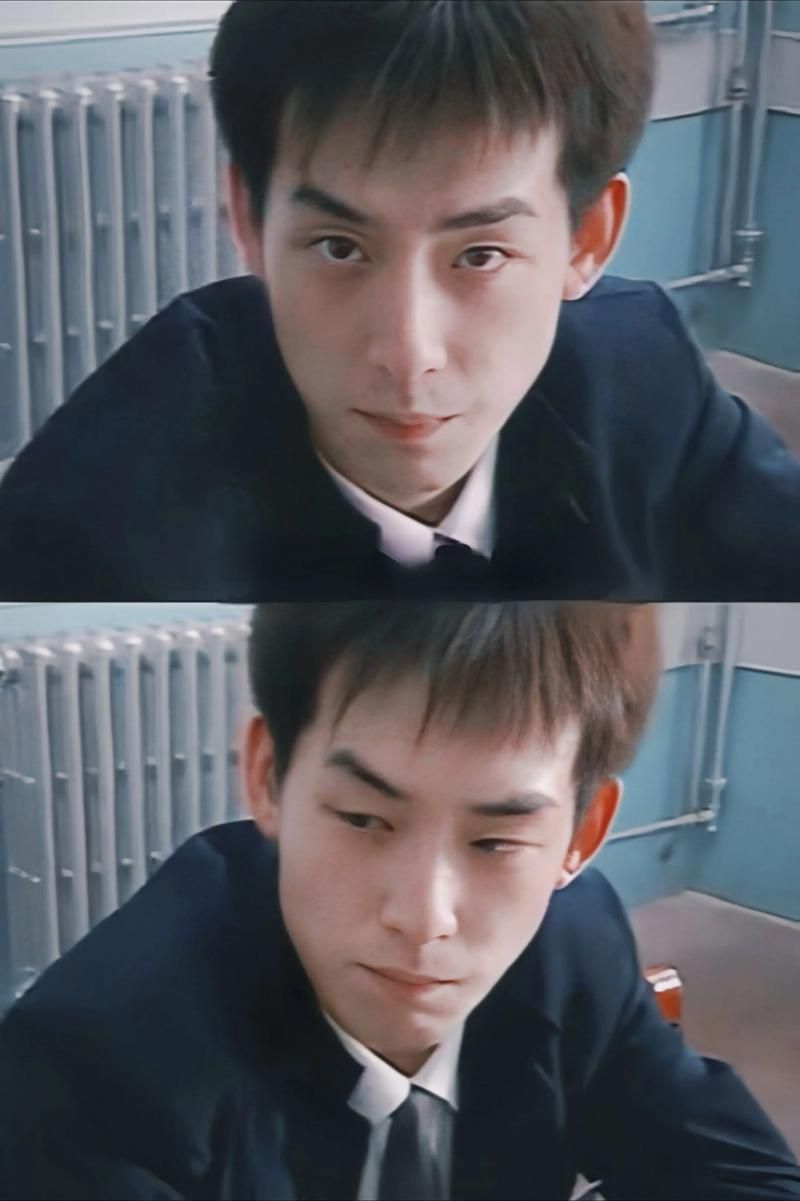

在影视剧动辄“番位争抢”“热度至上”的当下,刘欢彦像个“异类”——没顶流光环,没一夜爆红的剧本,甚至连宣传物料里都总被放在不起眼的角落。但这个外表憨厚、说话带点南方口音的年轻人,愣是靠着对角色的“死磕”,让观众在山河月明里记住了忠心耿耿的锦衣卫“陈五”,在觉醒年代外传里为进步青年“周策纵”红了眼眶,更在最近热播的小巷人家里,把市井气十足的“小军”演成了“剧抛脸”。

从横店“横漂”到剧组“熟脸”,刘欢彦的演艺路没有捷径,却写满了“熬”的智慧。他总说:“演员的底气不是来自粉丝量,而是观众看到角色时,能说一句‘这演员好会’。”

从“群演一天50块”到“带剧本试镜”,他在“试错”里找方向

刘欢彦不是科班出身,大学读的是计算机,毕业后进了一家做编程的公司,朝九晚五的生活安稳,却总觉得“心里缺了点啥”。2019年,他辞职北漂,揣着攒下的3万块一头扎进了横店——第一天演“路人甲”,被导演喊了10次“别看镜头”;第二天扮“衙役”,盔甲勒得肩膀发紫,台词只有一句“威——武”;第三天实在没活儿,在片场帮场务搬道具,一天挣50块,还管盒饭。

“最狼狈的是冬天,穿单薄戏服在雨里站一天,收工时手都僵得打不开矿泉水瓶。”刘欢彦笑着回忆,但眼睛里有光:“那时候就觉得,只要能演戏,苦点都值。”

他清楚自己没科班底子,只能“笨鸟先飞”。别人在候场时玩手机,他抱着剧本琢磨对手戏;别人收工去聚餐,他留在片场观察老演员的眼神和微表情。有次试镜一个反派角色,导演说他“眼神不够狠”,他愣是花了一周时间,去菜市场看杀鱼摊主怎么瞪眼,去网吧看年轻人吵架时的表情,第二次试镜时,连导演都惊讶:“你这哪是试镜,简直是‘入戏’了。”

他说:“演员不是‘演’,得是真信。信自己是那个人,才能让观众信。”

“配角也有光芒”,他用“绿叶”戏份撕开口碑缺口

2022年,刘欢彦等来了他演艺路上的第一个“高光时刻”——在山河月明里饰演锦衣卫“陈五”。这个角色戏份不多,总共就12场戏,却几乎每场都有记忆点:第一次护送女主受伤,眉头紧锁却咬牙不喊疼;最后为主挡箭,倒在血泊里还攥着半块玉佩。

拍那场戏时,刘欢彦提前三天不说话,刻意让自己保持紧绷状态。实拍时,他从马背上摔下来,肩膀磕在石头上,疼得冷汗直冒,却没喊停,镜头拍完才发现,胳膊肘已经磕出了血。导演后来采访说:“刘欢彦让我知道,什么叫‘小角色也有大灵魂’。”

这部剧播出后,“陈五”的好评炸了,观众夸他“把配角演出了主角感”。刘欢彦在后台看到留言,偷偷红了眼眶:“原来‘绿叶’也能被看见,这就够了。”

今年小巷人家里,他演的“小军”更是圈粉无数——市井小人物,有点小聪明,也重情义,为了帮姐姐筹学费去卖血,最后却怕家人担心,谎称自己“赚了外快”。刘欢彦为了演好这个角色,提前去老胡同住了半个月,跟着大爷下棋、跟大妈买菜,学他们说话时带儿的尾音,举手投足全是“老北京范儿”。有场戏需要他边吃酱肘子边哭,他真对着镜子练了三遍,直到眼泪和酱汁混在一起,表情既心酸又幸福,播出后被网友截图:“看这酱肘子上的油光,我隔着屏幕都馋了,可他哭得我心都碎了。”

不被流量裹挟,他给“演员”二字加了个“慢”字

如今的刘欢彦,接戏有了挑拣的底气,却依然不接“工具人”角色。“宁可不拍,也别糟蹋角色。”这是他的原则。之前有部大制作的IP找他演“面瘫霸总”,他看了剧本直接拒绝了:“角色没弧光,我没法演。”

有人劝他:“现在都靠流量吃饭,你这么熬,什么时候能红?”他总是笑笑:“我想当‘演员’,不是‘明星’。观众记住名字,不是因为热搜,是因为角色。”

他至今还保持着“写表演日记”的习惯:每天拍完戏,会把当天的感受、角色的处理方法、导演的点评都记下来,厚厚的笔记本攒了10多本。“这不是任务,是我和角色‘对话’的方式。”

有人说刘欢彦“佛系”,但他比谁都清楚:演员这行,看似拼机遇,实则拼实力。就像他最近在采访里说的:“流量会退去,作品会留下。等十年后,还有人能说‘刘欢彦演得挺好’,我就算赢了。”

回望刘欢彦的演艺路,没有一夜爆红的传奇,只有一步一个脚印的踏实。在这个“快”到让人焦虑的娱乐圈,他像个“逆行者”,用“慢”打磨演技,用“心”对待角色,活成了观众心里“最靠谱的演技派”。

或许,真正的好演员,本就该是这样的——不追热度,只追角色;不争番位,只争表演。你说,这样的刘欢彦,是不是比那些“速食流量”更值得我们喜欢?