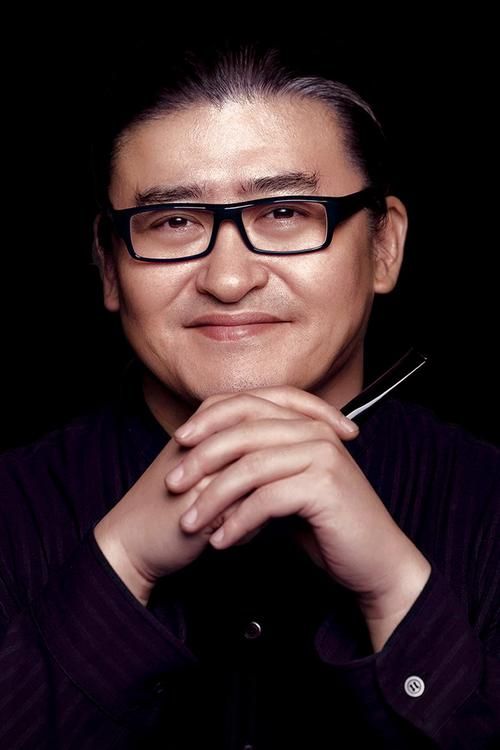

昨晚的颁奖礼后台,刘欢抱着奖杯笑得像个孩子,眼角的皱纹里嵌着三十年音乐路的印记。有人刷评论说“果然还是他”,可你真的知道,这个“绕不开”的刘欢,凭什么让乐坛几代人服气吗?

从弯弯的月亮到好汉歌:他写的哪首歌,不是你的青春bgm?

1987年,25岁的刘欢站在央视舞台唱少年壮志不言愁,那声线像一道劈开黑夜的光,第一次让中国人知道:流行音乐原来可以这样既有力量又有温度。后来弯弯的月亮的旋律飘出来,全国电台都在循环——“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,连胡同里摇着蒲扇的老太太都能跟着哼几句;再后来好汉歌火遍大江南北,他一句“大河向东流”唱得豪迈又沧桑,至今还是KTV的“镇场神曲”。

但你以为他只会唱“爆款”?翻他的歌单,从从头再来的励志到不能这样活的通透,从千万次的问的深情到喂鸡的接地气——几乎没有一首是“为了火而火”。就像他自己说的:“歌得先把自己唱服了,才能唱别人。”这些年多少人红着眼圈追潮流,他却像个守矿人,把民族音乐、交响乐甚至蓝调的根,都揉进了流行旋律里,硬生生撑起了华语乐坛的“实感”。

奖杯背后:他拿的哪座奖,不是“实至名归”的注脚?

这次获奖的评语里写“用音乐构建时代的声音”,其实这已经是他音乐生涯的“常规操作”。早年在格莱美评委面前演唱千万次的问,让西方见识到中国流行音乐的深度;后来凭北京人在纽约原声带拿遍国内外大奖,成为首位入围国际艾美奖的亚洲音乐人;即便是近几年参加歌手,48岁的他用往事回味唱尽岁月,弹幕都在刷“这才是真正的艺术家——不需要话筒,人声就是乐器”。

你发现没?刘欢的奖从来不是“流量奖”“人气奖”,而是“终身成就”“音乐贡献”这类分量实沉的荣誉。就像圈内老炮儿评价的:“别人拿奖可能靠运气或包装,刘欢拿奖——那是对他三十年如一日‘认死理’的肯定:认音乐的理,认艺术的理,认不糊弄观众的理。”

比“歌红”更难得的是:他守住了乐坛的“根”与“魂”

在这个选秀节目一轮轮出新歌、短视频神曲换着洗脑的年代,刘欢却总在“泼冷水”。有次当导师,直接指出选手“技巧满分,但歌里没‘人’”;他公开说“现在很多歌是耳朵的‘快餐’,吃过就忘,好音乐得是‘满汉全席’,得能品”;甚至拒绝给那些“为唱而唱”的综艺当“背景板”,宁愿在家里研究古典音乐。

可这份“不合时宜”,恰恰是他最珍贵的地方。他像乐坛的一棵老榕树,根须扎在民族音乐的土壤里,枝叶却伸向世界的天空——既有凤凰于飞的传统韵味,也有从前慢的温柔质朴;既能和柏林爱乐乐团合作,也能和朗朗玩转跨界。他说:“音乐不能丢了自己的魂,可也不能关起门来装清高。”这种“守正创新”,不正是当下乐坛最缺的吗?

所以你看,刘欢为什么“绕不开”?因为他不是靠一首歌、一个奖定义自己的歌手,而是用三十年光阴,在华语乐坛刻下了一个坐标:坐标的一头是“初心”,一头是“匠心”;一头连着“传统”,一头牵着“未来”。下次再听到他获奖,别只说“恭喜”,或许该想想——在这个浮华的年代,我们有多久没见过像刘欢这样,把音乐当命、把观众当“知音”的音乐人了?