夏天的晚上,你有没有过这样的时刻?坐在阳台上吹风,远处路灯的光晕模糊了视线,手机随机播放到一段旋律,前奏一起,心突然就软了——是“弯弯的月亮,小小的桥,阿娇摇着船,唱着那歌谣”。这首歌,就是刘欢的弯弯的月亮。

奇怪的是,这首歌明明诞生在90年代初,却在三十多年后,依然能让20多岁的年轻人听得鼻尖发酸,让50多岁的人跟着轻轻哼唱。它到底有什么魔力?难道真的是“时间杀不死经典”?或者说,刘欢唱的这首歌,到底触动了我们心里哪根最软的弦?

写这首歌的人,心里装着一整个故乡的故事

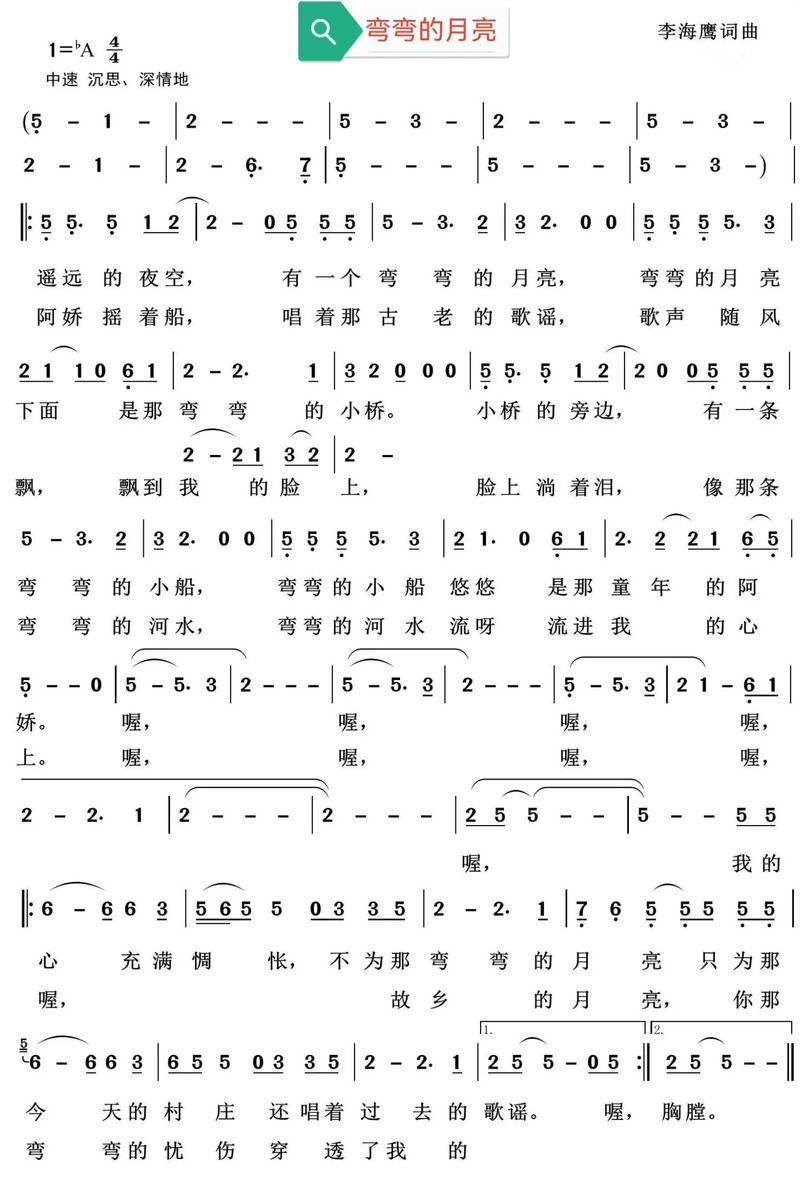

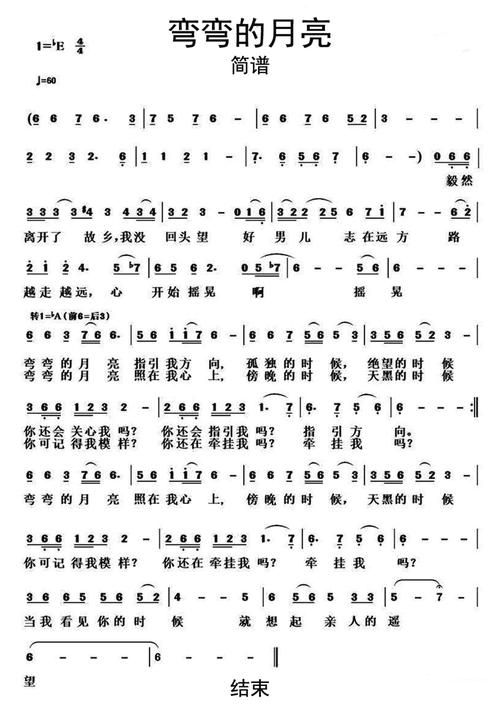

要说弯弯的月亮,得先写写它的“根”。词曲作者李海鹰,是广东梅州人,从小在珠江边长大。90年代初,他从广州到珠海发展,有天晚上加班到深夜,走出办公楼,看见天上一轮弯弯的月亮,突然就想起了小时候的梅江——江水是绿的,月亮是弯的,阿婆坐在榕树下摇着蒲扇,孩子们追着跑,远处有小船划过,船夫哼着不成调的客家山歌。

他把这画面写进了歌里:弯弯的月亮,小小的桥,阿娇摇着船,唱着那歌谣……“阿娇”不是特指某个人,而是每个南方乡村里,扎着辫子、眼神清亮的姑娘;那座“小小的桥”,是童年放学必走的小木桥;那句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,也不是矫情,是长大后突然发现,故乡的小河、月亮、船歌,都慢慢变了模样。

制作人卢中强后来回忆,李海鹰写demo的时候,鼻音很重,唱到“岁月啊,你带走我的梦想”时,声音有点抖。他说:“那不是唱,是把自己的青春掏出来给你看。”

刘欢没唱“技巧”,唱了个“站在村口张望的人”

很多人不知道,弯弯的月亮最早被甘萍唱红,是1992年春晚的版本。甜美的女声,轻快的编曲,像一幅带着水粉滤镜的画。但刘欢的版本,却像被岁月磨过的老木头,粗糙,却更有温度。

1993年,刘欢在东方时空的中国歌曲排行榜里唱了这首歌。他没有像往常一样用大开大阖的美声,而是把声音压得很低,像跟我们凑近了说话。开头那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,尾音带着微微的颤,像是在深夜突然想起什么,又怕惊醒了什么。

最妙的是他处理“我的心充满惆怅”这句。没有撕心裂肺的呐喊,甚至没有刻意拖长音,就是很自然地叹了口气,却让整个人的心都跟着往下沉。就像你深夜加班回家,路过童年常去的小卖部,发现它已经拆了——那种怅然,不是喊出来的,是堵在心口的,慢慢发酸。

刘欢自己后来提过:“这首歌不能用‘唱’,得‘说’。得想象自己就是站在村口张望的人,看月亮,看小桥,看船来了,又走,看岁月把一切都改变了。” 他没谈什么“共鸣”“情感”,却把每个普通人对故乡的念想,都揉进了歌声里。

90年代的中国,需要这样一首“慢歌”

为什么是90年代?那时候的中国,正像一首快板歌。深圳的楼一天比一天高,上海的街一天比一天亮,村里的小伙子揣着几百块挤绿皮车去打工,姑娘们想“走出去”,却又在夜里对着月亮掉眼泪。

弯弯的月亮就像一剂“镇定剂”。它不谈“改革”“开放”,只谈“月亮”“小桥”“歌谣”;它不喊口号,只说“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”。

听这首歌的人,或许有人刚和母亲吵了架赌气离家,有人在小工厂的流水线上重复着同样的动作,有人挤在筒子楼里想“什么时候能有自己的小屋”。但听到“脸蛋那朴素的模样,你过早地授给了她”,突然想起小时候母亲给自己梳辫子的手;听到“谁给我的爱,今宵又思念”,突然把委屈咽了回去——原来,大家都一样,都在“故乡”和“远方”之间,找着自己的路。

现在听它,我们听的是什么?

2023年的夏天,一个00后网友在小红书上发帖:“为什么我这种没在农村待过的人,听到弯弯的月亮也会哭?” 评论区有人说:“可能是我们这个时代,太缺‘慢’了。”

是啊,现在的人,习惯了刷60秒的短视频,习惯了“一步到位”的生活,习惯了用表情包代替说“我想你”。但弯弯的月亮像一封手写的信,一笔一画,把那些说不出的“思念”“怅惘”“怀念”,都写在了纸上。

刘欢的歌声里没有“流量密码”,没有“技巧炫耀”,只有“真诚”。就像他现在站在舞台上,唱到“岁月啊,你带走我的梦想”时,还是会微微闭眼,像是跟三十年前的自己对话。而听众,也在这歌声里,看见了自己的月亮——可能是老家的院子,可能是失联的发小,可能是某个再也回不去的夏天。

所以,弯弯的月亮为什么能成为“乡愁密码”?因为它唱的不是某个人的故事,是每个普通人在岁月里,心里都藏着的那片弯弯的月亮。下次再听到这首歌,你不妨停下来问问自己:你的月亮里,有什么?