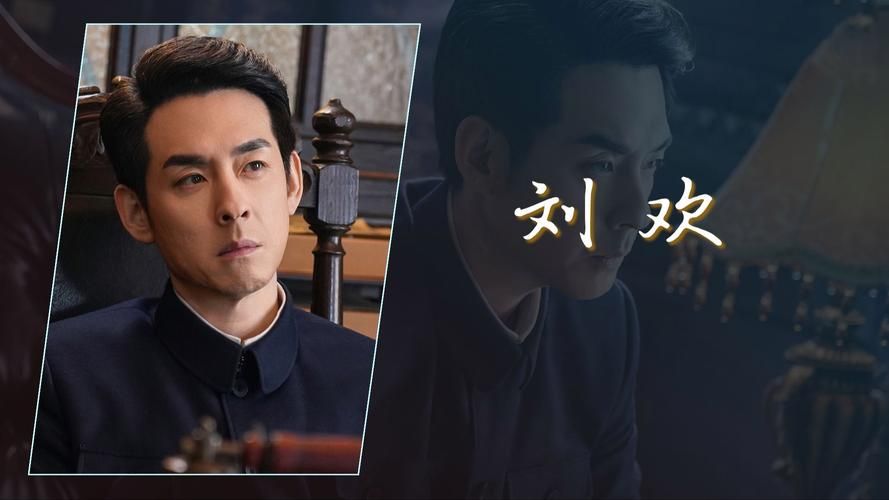

提起华语乐坛的“歌神”,绕不开刘欢与张学友这两个名字。一个被誉为“内地音乐教父”,嗓音如醇厚的陈年佳酿,穿透岁月;一个被香港乐迷尊为“歌神”,台风细腻入微,每一句都像在耳边低语。两人一个深耕内地音乐三十载,一个横扫华语颁奖礼无数奖项,若真要论起“谁唱得更好”,恐怕连业内人士都会挠头——这哪里是“二选一”的命题,分明是两种顶级音乐魅力的巅峰对决。

要说演唱技巧,两人堪称“术业有专攻”。刘欢的嗓音自带“大气场”,中低音浑厚如山峦,高音嘹亮似穿云破雾。他唱好汉歌时,那句“大河向东流啊”的悲怆苍凉,仿佛把梁山好汉的豪情与孤独全揉进了胸腔,听者脑海里瞬间能浮现出波澜壮阔的黄河画卷;而当他演绎千万里时,声音又像一盏暖灯,把游子的乡愁照得温柔又绵长。这种“能扛格局又能钻细节”的能力,源自他科班出身的扎实功底,更得益于他对不同音乐风格的“消化能力”——无论是古典、民族还是流行,他都能融会贯通,让每个音节都带着“刘欢式”的思考与表达。

张学友则更像是“情感雕刻家”。他的嗓音不算最完美,却能精准拿捏听众的神经。吻别里“给我的爱 say goodbye”那声颤抖的尾音,是多少人青春里“意难平”的注脚;李香兰中“亲爱外国姑娘啊”的喃喃低语,把跨国恋的无奈与苦涩唱得像在耳边叹息。他的现场演唱更是“封神”级别的存在,即便在万人体育场,也能用气息稳如CD的演唱,让每个角落的观众都感觉他在“对自己唱”。这种“情感穿透力”,或许源于他对生活最朴素的感知——他曾说:“唱歌不是炫技,是把心里的故事讲给听的人。”所以在他的歌里,你听不到刻意的设计,只有用“二十年老友”般的真诚,唱出的你我都有过的悲欢。

论作品影响力,两人都撑起了华语乐坛的半壁江山。刘欢的作品是“时代的声音”:从北京奥运会主题曲我和你的庄重典雅,到电视剧甄嬛传中凤凰于飞的婉转悲凉,他的歌总能与时代情绪同频共振,甚至成为文化符号——很多人不会背好汉歌的歌词,却能跟着旋律哼出“大河向东流”,这就是“国民度”的力量。张学友的作品则是“现象级的流行”:上世纪90年代,吻别饿狼传说专辑卖破400万张,创下华语乐坛销售神话;遥远的她只想一生跟你走等金曲,历经三十年传唱至今,依然是KTV里的“必点曲目”。有趣的是,两人的受众群体虽有交集,却各有侧重:刘欢的歌更像“中年人的人生课本”,越品越有况味;张学友的歌则是“几代人的青春BGM”,每次听都像回到某个心跳加速的时刻。

退一步讲,真的非要分出“谁更好”吗?刘欢曾在采访中说:“张学友的演唱,是‘以情带声’的典范,我佩服他对情感的精准把握。”张学友也曾坦言:“刘欢的声音‘不可复制’,他的音乐里有知识分子的风骨。”两位“歌神”彼此欣赏,或许恰恰说明:华语乐坛的伟大,从不只有“唯一标准”,而是多元共生的繁荣。就像一位资深乐评人说的:“刘欢是‘殿堂级的音乐匠人’,张学友是‘天生的演唱天才’,他们不是对手,而是照亮华语乐坛的两束光——一束照见音乐的深度,一束照见情感的温度。”

或许,真正热爱音乐的人,不会纠结于“谁更好”,而是会庆幸:在我们成长的岁月里,既能听到刘欢唱尽江湖与家国,也能听到张学友唱透爱情与人生。毕竟,有些声音,是用来怀念的;有些声音,是用来陪伴的——而他们的声音,两者皆是。