在流量裹挟着娱乐圈狂奔的这些年,总有人像一座孤岛,守着自己的节奏慢慢走。刘欢算一个。

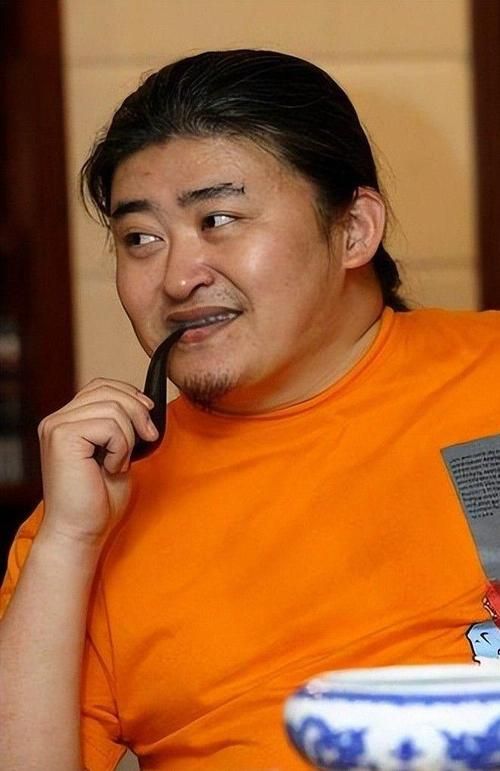

这些年关于他的话题,很少再是“内地歌坛天花板”的遥远称号,反倒是一些“反常”的细节:50多岁时公开承认“后悔没早注意身体”,体重飙升到220斤也坦然示人;综艺节目里从不消费“歌神”人设,反而会因为唱跑调自嘲;最让人意外的,是把传唱了几十年的好汉歌版权收益全部捐给母校,说“歌是大家的,钱更应该给需要的人”。

这些碎片拼在一起,突然让人好奇:那个曾经为了艺术近乎偏执的刘欢,到底想通了什么?

从“拼命三郎”到“和自己和解”,他删掉了“必须”二字

年轻时的刘欢,身上有股“轴”劲。

1987年,他唱电视剧便衣警察主题曲少年壮志不言愁,导演起初觉得他“长得不够英武”,他却带着一股韧劲录了整整一夜——为了找到“掏心窝子”的感觉,他把歌词抄在纸上,反复琢磨每个字的语气,甚至关掉录音棚的灯,在黑暗里想象自己就是那个穿破警服的年轻人。这首歌后来火遍大江南北,他却说:“那时候哪懂什么艺术,就是想着一定要唱好,不辜负人家的故事。”

这种“必须做好”的执念,成了他前半生的底色。上世纪90年代,他同时担任着大学教授、音乐制作人、歌手,每年要开几十场演唱会,专辑录到嗓子沙哑也不肯停。朋友们劝他“悠着点”,他却摆摆手:“机会来了,就得抓住。”直到2010年被查出血管堵塞,做了支架手术,躺在病床上时他才突然意识到:“原来命比歌重要,我以前太较真了。”

病愈后,他慢慢把日程表里的“必须”划掉:少接一些商业活动,多留时间陪家人;不再为了完美反复录音,现场唱漏了词就笑着调侃“看来今天记性不太好”;甚至开始享受发福后的生活,微博里常晒自己做的红烧肉,配文“胖了,但快乐”。有记者问他“不担心影响形象吗”,他哈哈大笑:“形象是给别人看的,舒服才是自己的。”

好汉歌版权全捐:当“执念”变成“分享”,音乐才真正活了

更让人意外的是他对好汉歌的态度。

这首歌1998年一播出就成了国民金曲,有人估算说光是版权收益就够他几辈子不愁。但2019年,刘欢在采访中突然说:“我把钱都捐给中央音乐学院了,设立一个助学金,帮那些想学音乐却没钱的孩子。”

当时很多人不理解:“这是你心血之作,为什么不留给家人?”他的回答很朴素:“我写这首歌的时候,脑子里想的不是‘我要成名’,而是怎么把水浒里的‘侠气’唱出来。现在它火了,说明大家需要这样的音乐。那这笔钱,就该给更需要音乐的人——让好歌传下去,比我一个人揣着钱有意义。”

这让人想起他在歌手舞台上唱弯弯的月亮时的场景。没有炫技,没有华丽的编曲,就坐在钢琴前,轻轻弹着和弦,唱“遥远的月亮是否还是当年的模样”。台下的观众跟着哼唱,有人红了眼眶。他说:“以前总想‘超越自己’,现在才明白,音乐最好的状态,是唱到别人心里去。就像那天的月亮,它不需要多亮,只要有人记得它的温柔,就够了。”

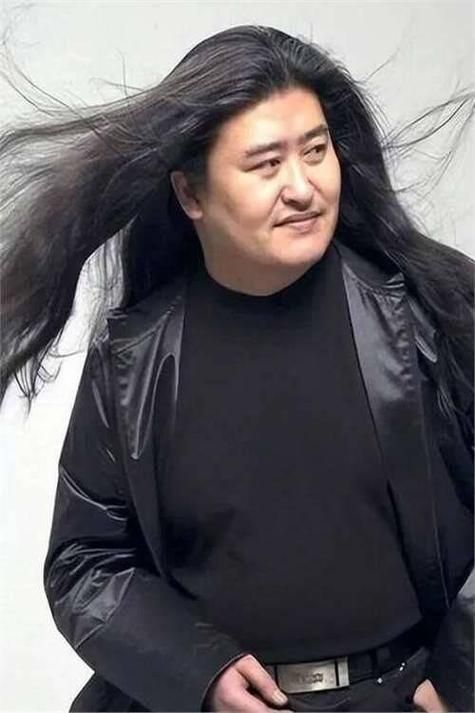

“我现在就是个喜欢唱歌的老头”,清醒是最大的通透

这几年,刘欢出现在大众视野里的频率高了,但总带着一股“格格不入”的自在。

中国好声音当导师时,其他导师为了抢选手争得面红耳赤,他却常常坐在旁边慢悠悠地说:“不着急,先让选手唱完,我们听听他的故事。”有学员唱得一般但故事感人,他也会坚持给转身理由:“音乐不只是技巧,更是人味儿。”有人笑他“太佛系”,他却说:“佛系?是我不想把压力传给年轻人。他们有年轻人的舞台,我只要当好个‘陪练’。”

64岁那年,他在个人演唱会上唱从头再来,唱到动情处时突然停下,对观众说:“以前觉得‘从头再来’是不得已,现在倒觉得,人生哪有那么多一成不变?改改计划,换种活法,说不定更精彩。”台下掌声雷动,有人喊“刘欢老师保重身体”,他挥手回应:“放心吧,现在每天跳广场舞,比你们年轻人还有活力。”

现在的他,很少再提“歌神”这样的称呼,反而总说:“我现在就是个喜欢唱歌的老头,能在台上唱给大家听,就是最幸福的事。”

有人说,刘欢的“开悟”,是看透了名利的虚妄;也有人说,这是音乐人到一定年纪必然的清醒。但或许,“开悟”从来不是什么顿悟的瞬间,而是把“必须”变成“愿意”,把“执念”变成“分享”,把“追求完美”变成“接纳不完美”的过程。

就像他唱了半辈子的歌词:“世间悠悠,万事悠悠。”能在浮躁的世界里守住自己的节奏,把日子过成喜欢的样子,这大概就是最珍贵的“开悟”吧。