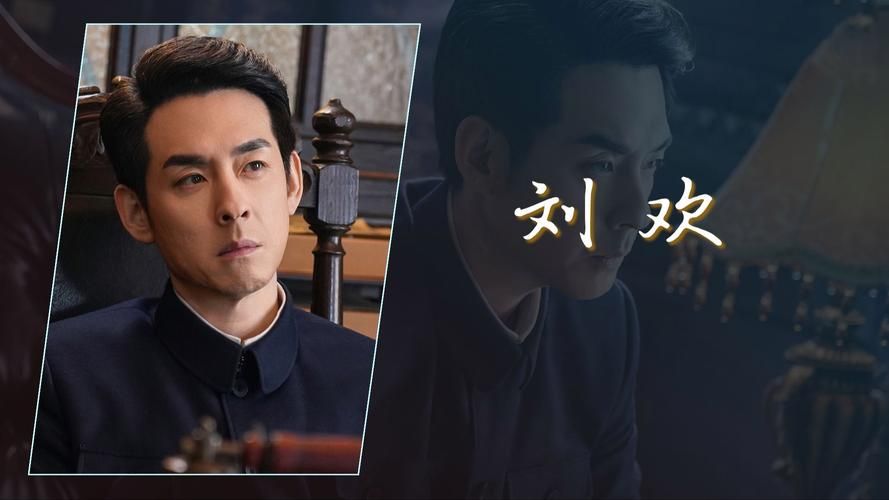

在娱乐圈的浮华中,刘欢的名字几乎等同于传奇——他那如洪钟般的嗓音、深情的演绎,还有那不离身的标志性帽子,早已成为文化符号。但你有没想过,帽子上的那些小细节,为何总能引发热议?今天,就让我们以一个资深娱乐运营人的视角,扒一扒这个话题背后的门道,看看它如何超越时尚范畴,成为一道智慧之光。

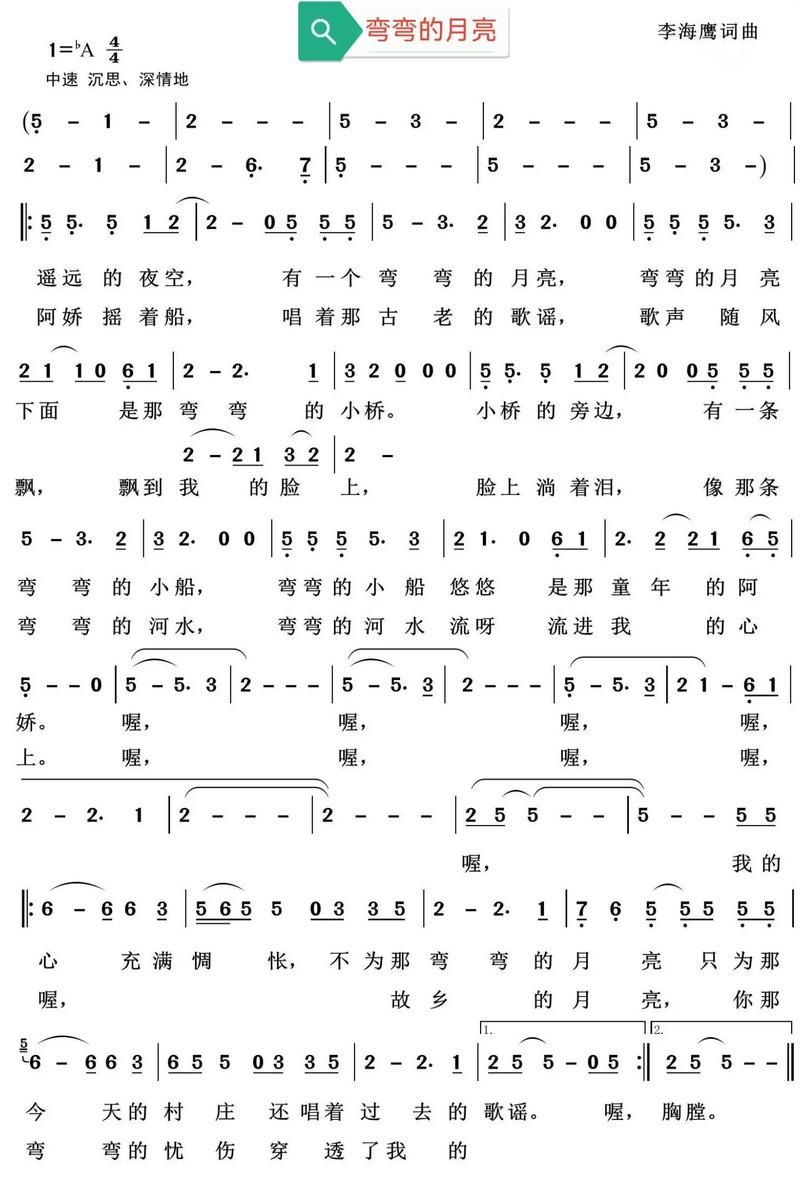

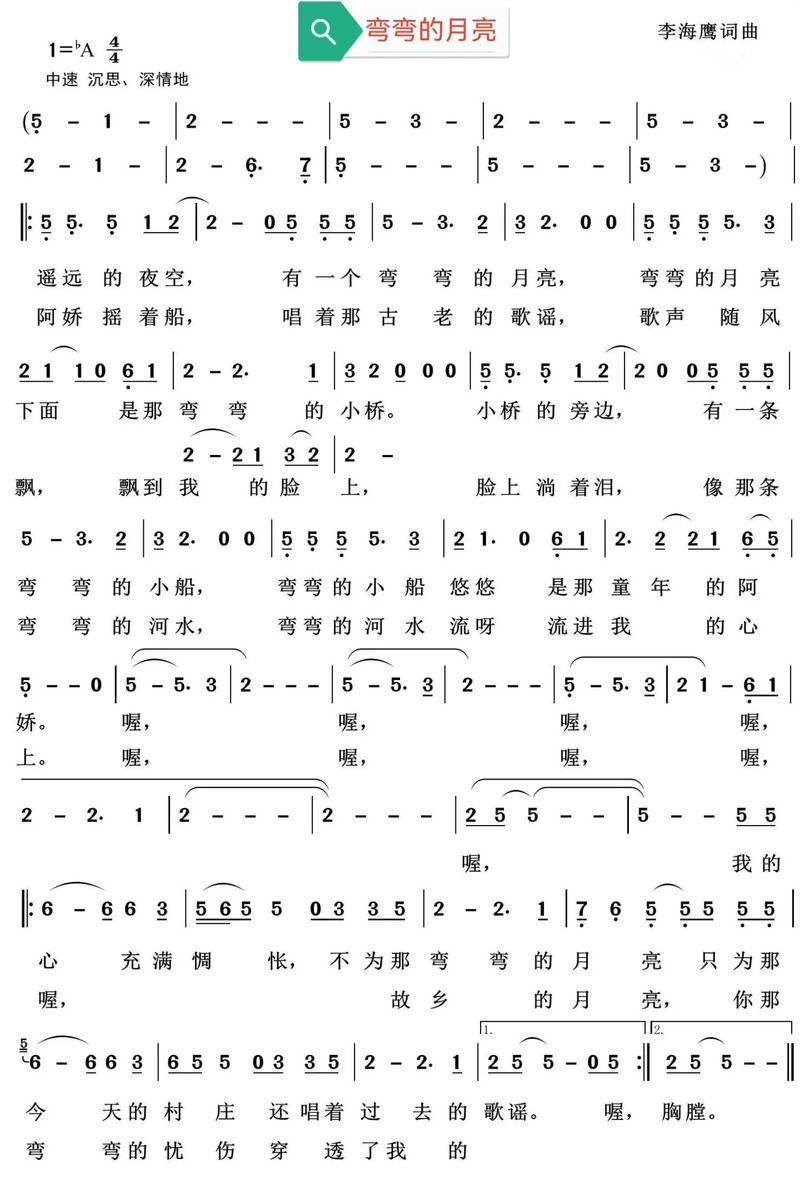

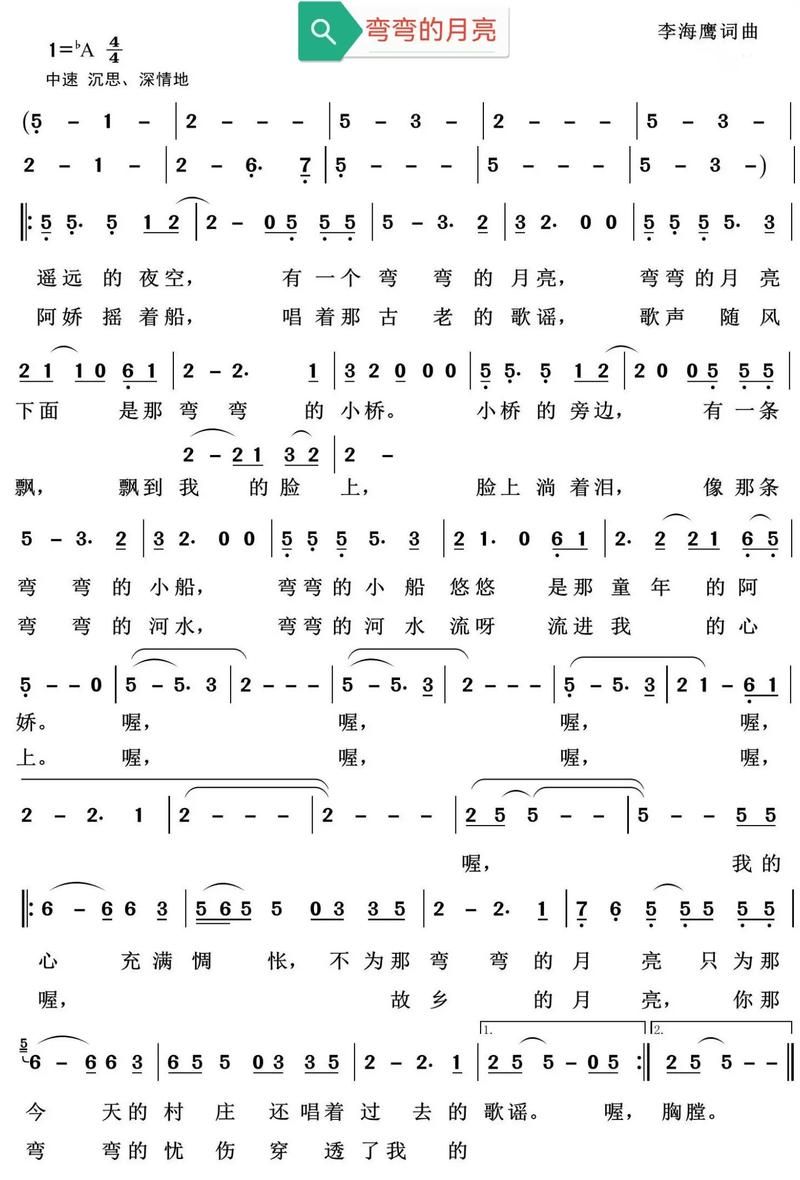

刘欢的帽子可不是随性搭配那么简单。我追了刘欢三十年,从90年代初的弯弯的月亮到如今的跨年晚会,他的帽型始终如一:经典的宽檐帽或复古礼帽。这并非偶然。据圈内老炮儿回忆,当年刘欢初露锋芒时,这帽子就是他“气场加持器”。一次后台聊天,刘欢本人半开玩笑地说:“帽子帮我‘框住’观众视线,让他们只记住歌声,不记住皱纹。”哈哈,这话透着股老艺人的通透。设计上,帽檐的弧度经过精确计算,既遮光又不挡视野,布料选耐磨的羊毛,低调中透着质感——这可不是随便买的成衣,而是他长期合作的裁缝量身定制的。背后故事?记得1998年春晚排练时,刘欢的帽子被道具弄坏,他连夜让团队重做,坚持“风格一致”,这份对细节的较真,正是匠心的体现。

更深挖,帽子折射出时代的精神变迁。80、90年代,中国流行文化刚萌芽,刘欢的帽子就像一座“时尚桥梁”。他常搭配中山装或西装,把西方礼帽元素融入中式场景。一位历史学家朋友点破:“这帽子代表一种文化自信——不盲从西方,却巧妙取其精华。”比如,帽沿的刺绣有时加入传统云纹,寓意“步步高升”。如今,在短视频平台,许多年轻up主模仿这个look,却只学形不学神。其实,刘欢的帽子是“形随神动”,当他唱从头再来时,帽子的颤动都配合着情绪,这种舞台智慧,让每次表演都成为艺术。粉丝群里,资深乐迷@老周说:“刘欢的帽子,是回忆的载体,它让我想起音乐纯粹的年代。” 铁证如山,去年拍卖会上,他一顶旧帽子拍到天价,不是因为值钱,而是因为它承载着一代人的青春。

当然,帽子还藏着商业与文化的博弈。刘欢低调,但帽子背后的故事却高调。他多次与本土帽饰品牌合作,比如“老凤祥”的限量版,强调“国潮复兴”。一位品牌策划师透露,刘欢坚持设计要“有故事”,比如帽子内衬绣着他歌词中的金句。这不仅是营销,更是文化输出——在海外演出时,帽子成了中国符号的代言人。社交媒体上,刘欢帽子挑战话题刷屏,网友晒出模仿照,但高手总在细节处加分:有人用同款布料,却忘了帽子的定型工艺,导致走形。尴尬的是,有人以为帽子遮秃顶,其实人家那是为舞台效果设计的“视觉焦点”。哈哈,这误会透着可爱,也说明大众对深度文化解读的渴望。

说白了,刘欢帽子上的每个针脚、每处弧度,都是娱乐产业的缩影——它融合了艺术匠心、时代精神和商业智慧。在这个快餐时代,它提醒我们:真正的魅力,源于对细节的敬畏和对文化的深耕。那么,下次当你看到刘欢的帽子时,是否也会停下脚步,问问自己:这顶帽子,你真的看透了吗?毕竟,在娱乐圈的浮云下,智慧往往藏在最不起眼的褶皱里。