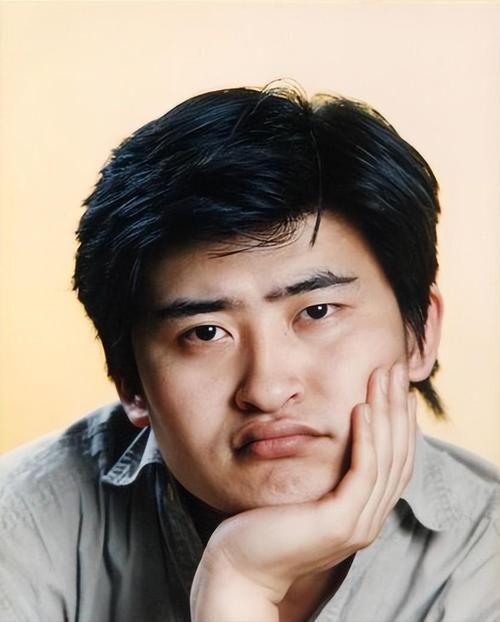

提起刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌的豪迈、千万次的问的深情,或是我是歌手里那个抱着吉他略带沧桑的“老大哥”。作为华语乐坛公认的“殿堂级歌手”,他的歌声跨越了几代人的时光,却很少有人追问:这位从北京舞台走向世界的歌者,心底最柔软的角落,是否藏着一片叫“安徽”的土地?

祖籍蚌埠:藏在歌坛大佬口音里的“淮河密码”

细心的老粉丝或许早就发现,刘欢在综艺节目中偶尔流露的尾音,总带着点江南与中原交界处的婉转。这并非错觉——他的祖籍正是安徽蚌埠。这个位于淮河之滨的古城,自古就是南北文化交融的“十字路口”,既有北方人的爽朗,又有南方人的细腻,恰如刘欢音乐风格的复杂与包容。

在早年接受人物杂志采访时,刘欢曾坦言:“虽然我在北京出生长大,但小时候家里老太太(祖母)总说一口蚌埠话,吃饭时讲她年轻时在淮河边挑柳条筐、卖河鲜的故事。那些带着水汽的方言,比任何儿歌都让我记得牢。”他甚至笑称,自己唱弯弯的月亮时“那种淡淡的愁绪,可能就是蚌埠的月亮照出来的”——毕竟淮河的弯月,和北京的圆月,确实是不一样的味道。

歌声里的“皖韵”:黄梅戏的基因如何藏进流行旋律?

提到安徽音乐,很多人首先想到黄梅戏的婉转,或是徽剧的铿锵。但刘欢的音乐里,藏着更微妙的“安徽印记”。音乐学者曾分析他音色特点:“中音区浑厚如淮河平原的麦浪,高音区清亮似黄山云海的晨光,这种刚柔并济的质感,和安徽民歌的‘真假声交替’技法如出一辙。”

他2018年在歌手舞台上改编的从头再来,前奏加入了一段古筝滑音,弹幕瞬间炸锅:“这古筝音韵怎么像黄梅戏里的‘花腔’?”刘欢后来在后台解释:“从小听黄梅戏,那‘呀嗬依呀’的拖腔,早刻在DNA里了。流行音乐里加点‘老家味道’,就像炒菜撒盐——自己没察觉,食客却能品出鲜。”更鲜为人知的是,他为电视剧徽州女人创作主题曲时,曾特意去皖南采风,跟着老艺人学了三天“徽州哭调”,结果主题曲播出后,不少安徽听众激动地说:“这调调,是我们女人坐在灶台边哭嫁时唱的啊!”

回乡的“悄悄话”:他镜头外的蚌埠烟火气

尽管刘欢鲜少公开提及“安徽籍”,但他对故土的牵挂,藏在了无数低调的行动里。2003年,蚌埠遭遇洪水,他正在国外开演唱会,却在新闻里看到家乡的堤坝告急。演出结束后的庆功宴上,他当着所有工作人员的面说:“今天的红包钱,我捐一半给蚌堤。”后来当地媒体采访受灾群众,有老大爷红着眼眶说:“有个叫刘欢的北京歌手,给咱寄了钱,信里就写‘淮河安好,我便安心’。”

更动人的是2015年的一次“私人回乡”。当时他悄悄回到蚌埠,没有惊动任何媒体,只在老城区的“张公山公园”走了走。有游客认出他,激动地要合影,他笑着摆手:“我就想当个普通的蚌埠人,看看湖边的柳树,听听卖糯米团子的吆喝。”后来那位游客在网上发帖:“刘欢站在糖葫芦摊前,跟老板学着用蚌埠话喊‘糖葫芦——又甜又脆!’,那笑容比他拿任何奖杯时都真。”原来,这位歌坛“大神”,心里最惦记的,不过是家乡的那口甜。

为何他总说“念旧”?安徽给他的“人生底色”

在朗读者舞台上,刘欢读汪曾祺的故乡的食物,声音沙哑却温暖:“人活着,就是记住一些味道。我记住的,是蚌埠城的烧饼夹油条,是淮河边的晚风,是老太太哼了一辈子的调子。”这或许能解释,为何他在音乐圈始终“特立独行”——不炒作、不套路,几十年如一日打磨作品,因为安徽文化给他的“人生底色”,就是淮河般的沉稳:不喧嚣,却能奔涌向前;不张扬,却滋养万物。

当年轻歌手问他“如何保持创作灵感”时,他总会提到安徽:“去江淮小镇走一走,听听老人讲故事,闻闻雨后泥土的腥气。好的音乐,从来不是憋出来的,是故土的风,吹进心里的声音。”

如今,刘欢依然活跃在舞台上,他的歌声依旧能穿透岁月。但很少有人知道,每当唱到相约一九九八那句“留下真情不说再见”,他眼前浮现的,或许是蚌埠老家那扇吱呀作响的木门,门里坐着喊他回家吃饭的祖母——那扇门,通往他永远说不完的“安徽故事”。

原来,最耀眼的歌者,心底都藏着一方水土。刘欢的“安徽根”,不是标签,是刻在骨子里的温度,是他歌声里,那片让所有游子听懂“为何出发”的故土。