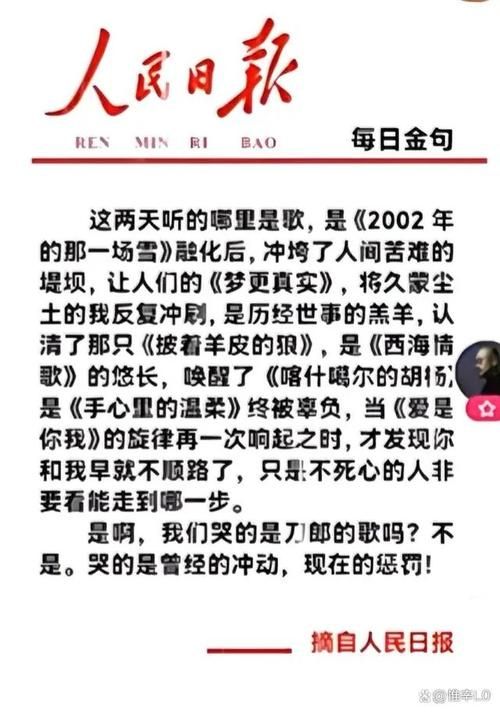

一、从“北京大街”唱到“世界舞台”:他的“对”,是骨子里的真实感

1987年,26岁的刘欢站在北京电视台的镜头前,刚开口唱完少年壮志不言愁那句“几度风雨几度春秋”,录音师就急匆匆跑来:“刘欢,你能不能把最后那个‘秋’字收着点?现在录音棚被投诉穿墙了!”他挠挠头,不好意思地笑:“习惯了,我们胡同里唱歌,不吼着声,对面大爷听不见。”

没人想到,这个“吼着声”唱歌的北京小伙,会在30多年后,让全世界为他写的弯弯的月亮安静落泪。1989年,弯弯的月亮的demo送到香港,唱片公司老板皱着眉:“这歌太慢了,现在香港歌坛都在唱快节奏的。”刘欢当时正在美国留学,他在电话里说:“我写的是我们小桥流水的生活,慢下来,才能‘对’得上那个月亮。”后来这首歌火了,不仅成为内地流行音乐的“对内标杆”,连梅艳芳都在演唱会上偷偷学他换气的方式。

很多人说刘欢的歌“耐听”,其实就是因为他从不“对”着唱——对旋律不动声色地“对”,不对着流量低头,不对着市场弯腰。90年代,港台音乐涌入内地,无数歌手开始模仿粤语歌的咬字和编曲,刘欢却扛着行李箱跑遍山西、陕西、云南,把老艺人们的山歌、秦腔录下来,塞进自己的作品里。好汉歌里“大河向东流”的高腔,是河南梆子的底子;千年游里那段“啊哈”,是彝族民歌的长调。他曾说:“音乐就像吃饭,要是天天吃别人的剩饭,自己的胃会不舒服,歌也会闹脾气。”

这种“对”,不是偏执,是几十年如一日的“较真”。录制我和你时,为了找到2008年奥运会开幕式上那种“空灵感”,他和团队在鸟巢外的草坪上蹲了三天,等风吹过树叶的声音,甚至录下了清晨阿姨们打太极时的呼吸声。“不是所有声音都要是音乐,”他说,“但所有声音里,都藏着对生活的‘对’。”

二、从“导师光环”到“奶爸日常”:他的“对”,是对人的温度

2012年,刘欢登上中国好声音的舞台,成了学员口中的“刘欢老师”。当时有年轻选手问他:“老师,我怎么才能在舞台上不紧张?”他没说“多练习”,反而讲了段自己的糗事:“我第一次唱少年壮志不言愁,紧张得手抖,把‘烟尘滚滚’唱成了‘滚滚烟尘’,台下一片哄笑,我干脆停下来,跟观众说‘我重新来一遍,这次保证不唱倒字’。”说完,他还自嘲地拍了拍肚子:“你看我现在肚子大,其实那时候更胖,紧张到能感觉裤子在往下掉。”

后台的冲突,他也从不对着吵。有次选歌,他坚持让学员唱一首冷门的老歌,导师席位那英急了:“这歌这么难,观众听不懂怎么办?”他笑嘻嘻地递过一杯热水:“那你听我唱一遍,要是你觉得不好听,我下去。”结果真唱完,那英红着眼眶说:“我现在就懂了,为什么你的歌能传这么远——因为里面藏着‘心’,‘对’得上人的心。”

对女儿刘英男,他的“对”更藏着“笨拙”的温柔。有媒体拍到他在家陪女儿练钢琴,不像别的家长那样盯着指法,而是抱着吉他坐在旁边,弹得比女儿还投入,还故意跑调逗笑她。“她喜欢孤勇者,我就弹孤勇者,她喜欢奥特曼主题曲,我就配鼓点,”他在采访里说,“音乐不是考级,是‘对’得上孩子开心的笑声。”

这种“对”,不是权威,是“把自己放低”的共情。有次节目录制到凌晨,年轻选手累得坐在地上哭,他默默把自己的热奶茶递过去:“我刚来北京的时候,住地下室,一天吃三顿方便面,照样唱得比谁都大声——你要相信,好声音是熬出来的,也是‘对’着生活熬出来的。”

三、从“千万片酬”到“免费教学”:他的“对”,是名利场的“清醒剂”

2018年,刘欢做了一个让圈内人咋舌的决定:退出所有综艺商演,接手中央音乐学院的“名师讲堂”,而且“不拿一分钱”。当时有人算过账,他一年光商演就能赚几千万,却在课堂上对着20个学生讲:“今天我们来讲黄河大合唱,你们要记住,每个音符背后,都是中国人的骨头。”

有学生问他:“老师,您现在这么有名,为什么还来教我们这些‘无名小卒’?”他正在帮学生纠正谱子,头也没抬:“因为你们就是我的‘对’。我刚学唱歌时,我的老师也是这样,一点点抠我的气口,跟我说‘刘欢,你这个字没咬对,像在啃馒头’。”现在,他的课堂挤满了外校学生,甚至有人从外地赶来,他就把教室门开着:“来的人多了,咱们就挪到操场去,风大,唱歌声音还能‘对’得上远处的树。”

对名利场,他更从不对着“弯腰”。早年有导演找他唱电影主题曲,塞给他一张银行卡:“这里面有一百万,你随便唱就行。”他把银行卡推回去:“导演,你要是真想用我的歌,能不能多花点时间,跟我聊聊这部电影里的人?我得了解他,才能唱‘对’他的心。”后来这部电影的歌火了,导演说:“不是你的声音好听,是你对‘人’的在意,让观众‘对’上了。”

这种“对”,是看清了什么才是“值得”。他曾说:“钱能买到最好的麦克风,买不到最好的歌声;能买到最大的舞台,买不到最真的感动。”现在他很少出现在热搜上,偶尔露面,也是在乡下采风,或者和一群老音乐人坐在胡同口弹吉他。有人问他:“您现在还红吗?”他拨着吉他弦,笑得像个少年:“红不红我不知道,但只要还有人听我唱歌,我就一直唱,因为这是我对生活最‘对’的方式。”

尾声:为什么刘欢的“对”,成了乐坛最“对”的答案?

现在打开短视频平台,满屏幕都是“一夜成名”的挑战,无数年轻人对着镜头喊“给我机会”,却很少有人知道,刘欢为了练气息,在冬天的雪地里对着城墙喊了三个月;为了让高音不刺耳,在水缸边唱到声音沙哑。他曾说:“所谓‘对’,不是非要和别人一样,而是要‘对’得起自己心里的那把尺子——对音乐的尺子,对观众的尺子,对生活的尺子。”

流量会褪去,热搜会过期,但刘欢的歌还在:是弯弯的月亮里那声“岁月从你身边流走”,是好汉歌里那句“大河向东流”,是千万次的问里那句“千万里,我追寻着你”。他的“对”,从来没有轰轰烈烈,就像胡同口的早点摊,几十年如一日,热乎乎地等在你经过的地方——你不一定每天都去,但你永远知道,那里有你熟悉的味道,有让你心里“对”上的温暖。

或许,这就是乐坛最珍贵的“对”:不争不抢,却让人永远忘不掉;不追不赶,却走得比谁都远。