提到刘欢,大多数人脑中跳出的可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来里“心若在梦就在”的励志,是春晚舞台上那个温润又充满力量的歌者。但你敢信?这位唱红了无数国民金曲的歌神,同时在另一片“战场”深耕了近40年——对外经济贸易大学的讲台。当舞台的光环与课堂的粉笔灰交织,刘欢的“双重身份”里,藏着太多人不知道的故事。

从“对外经贸学霸”到“刘教授”:音乐之外的“另类天赋”

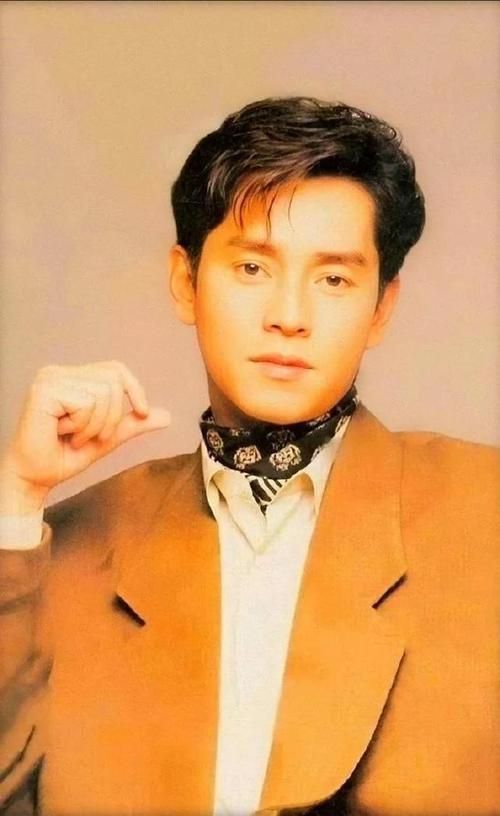

很多人不知道,刘欢对外经济贸易大学的缘分,远比我们想象的深。1985年,他从对外经贸大学(当时叫“北京对外贸易学院”)英语系毕业后,留校任教,主授西方音乐文化和英语听说。那时的他,还只是个刚毕业的年轻教师,穿着朴素的衬衫,拿着粉笔站在讲台上,和学生们讨论着贝多芬的交响乐、莎士比亚的十四行诗。

有学生回忆:“刘欢老师的课从不照本宣科。讲命运交响曲,他会先放贝多芬的传记片段,再带着我们分析‘当当当—’动机背后的抗争精神;讲音乐之声,他能用英语分饰多角,把玛利亚和舰长的对白演得活灵活现,比看电影还带劲。”这样的课堂风格,让他成了当时校园里的“现象级老师”,甚至有外系学生为蹭他的课,宁愿站着听完两小时。

直到1987年,刘欢因电视剧便衣警察唱起少年壮志不言愁,一夜之间红遍大江南北。但爆火并没有让他离开讲台——白天在录音棚录制专辑,晚上赶回学校给学生补课,成了那段时间的日常。有次他刚参加完跨年晚会,凌晨三点打车回学校,第二天早上八点照样站在讲台上,嗓子还带着沙哑,却笑着说:“昨晚唱得太嗨,给你们讲课时可得更认真,不然怕你们听不清。”

当歌神跨界讲台:他教的不是音乐,是“如何与世界对话”

2006年,刘欢正式成为对外经济贸易大学音乐系教授,课程也从西方音乐文化升级为音乐商业概论文化产业案例分析等更具专业性的内容。此时的他,早已是华语乐坛的“常青树”,但他依然坚持每年亲自备课,拒绝“挂名教学”。

“很多人觉得,唱歌好的教音乐就够了,但他偏不。”刘欢的学生小林(化名)说,“他上课从不谈‘怎么唱高音’‘怎么找节奏’,更愿意讲‘一首歌为什么能成为经典’‘音乐版权如何影响创作者的生计’。”比如讲难忘今宵的传唱度,他会从旋律的普适性、歌词的时代共鸣、传播渠道的变迁三个维度拆解,甚至带着学生翻出1984年春晚的录像,对比当时的技术条件与现在的流媒体生态,“你们以后做文化产业,不能只看‘好听不好听’,要看它能不能穿透时间,能不能和人的情感产生真正的链接。”

更让学生佩服的是,他总能把复杂的商业逻辑讲得通俗易懂。讲音乐版权,他会用自己弯弯的月亮的例子:“我刚出道时,有人说我这首歌‘火得太快’,其实是因为当时正好赶上电视普及,加上词曲作者的保护意识觉醒。现在你们做音乐,得先懂规则,再谈创作——毕竟,没人愿意饿着肚子写诗。”2020年,他指导的学生团队拿到了“全国大学生文化产业创新创业大赛”金奖,项目正是“基于区块链技术的独立音乐人版权保护平台”。有人问秘诀,他笑着说:“我没教他们啥高深技术,只告诉他们:多听、多看、多想想‘创作者到底需要什么’。”

“舞台和讲台,都是我的‘麦克风’”

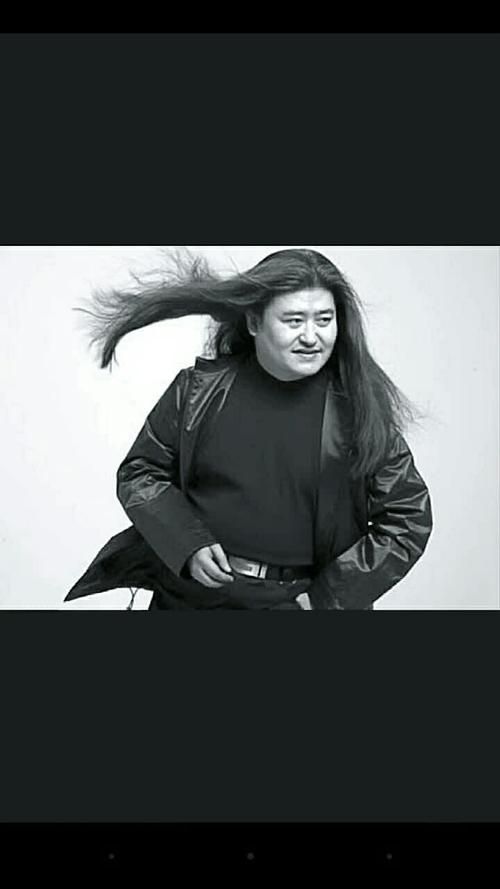

如今的刘欢,很少出现在大众视野,偶尔露面,也多是参加文化类节目或学术论坛。有人说他“过气了”,但熟悉他的人都知道,他只是换了一种方式传递价值。

去年冬天,对外经贸大学举办“音乐与商业”主题论坛,已经60岁的刘欢,穿着简单的毛衣,站在台上没有炫技,反而举了两个例子:一个是故宫文创如何用传统音乐元素做出爆款,另一个是某独立民谣歌手通过短视频平台让小众作品出圈。“行业在变,技术在变,但‘人’永远是核心。创作者要保持对生活的敏感,从业者要对文化有敬畏,你们这些未来人,”他对着台下的学生们眨眨眼,“比我们想象得更厉害。”

台下掌声雷动,那一刻,人们突然明白:刘欢从未离开过。他在舞台上用歌声传递力量,在讲台上用知识浇灌未来,两种看似不同的角色,本质上都在做同一件事——让好的东西被更多人看见,让有才华的人走得更远。

所以,下次再听到刘欢的歌,不妨想想:那个声音背后,不仅是唱了40年的歌者,也是站了近40年的老师。他用一生证明:真正的“厉害”,从来不是站在聚光灯下的闪耀,而是能在自己选择的路上,一直发光。