咱们先设想一个场景:如果华语乐坛有两个声音,一个像黄河水裹着泥沙奔涌,自带千钧之力;一个像深夜巷弄里的雨丝,润物细无声却能穿透人心——这两位,大概就是刘欢和陈奕迅了。

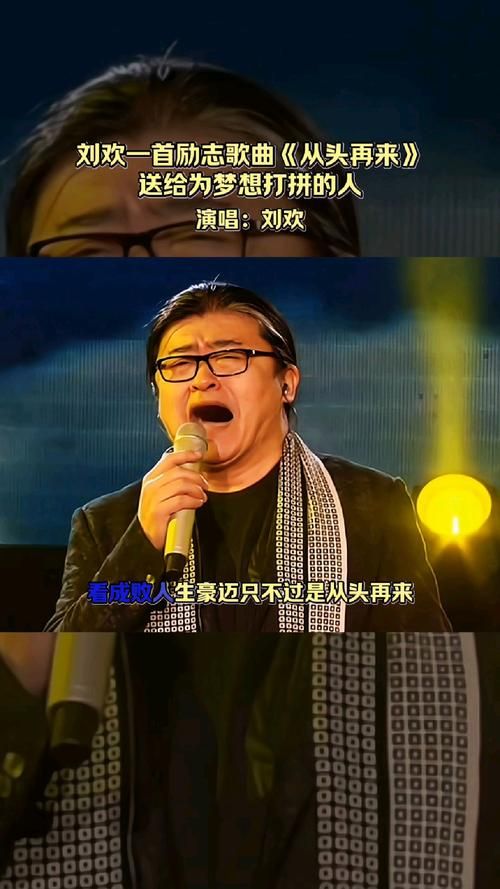

按理说,刘欢是“学院派”的标杆,唱从头再来时那句“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,能把命运唱得跌宕起伏;陈奕迅是“生活流”的代言人,唱十年时“如果那两个字没有颤抖,我不会发现我难受”,能让每个失恋的人以为他唱的是自己的故事。风格南辕北辙,按理说“话不投机”才正常,可偏偏在一次访谈中,刘欢谈到陈奕迅时,突然收起了平日的锐利,眼神里多了点柔软:“这小子,是把‘唱’这件事,活成了一门手艺。”

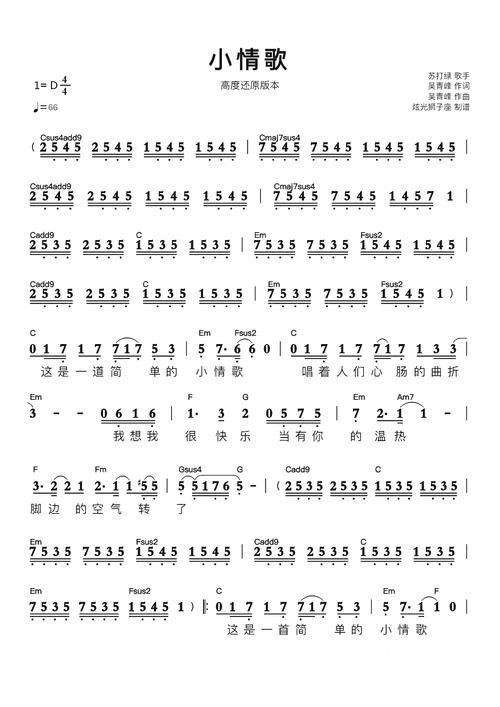

这话听着轻巧,却比任何“封神”“歌神”的赞美都沉——刘欢是谁?他是中国内地第一个登上春晚独唱的歌手,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次问里“可你却总笑我太执着”的深刻。他对音乐的严谨近乎苛刻,据说录弯弯的月亮时,为了一个滑音的弧度,能反复唱十几遍,连录音师都忍不住说“刘老师,差不多得了”。可他说陈奕迅,偏偏绕开了那些“技巧”“音域”的硬指标,只提“手艺”俩字。

为什么是“手艺”? 咱得琢磨琢磨。刘欢自己,从来把音乐当成“表达”的载体——他要唱家国情怀,也要唱个体挣扎,每个字每个音都得是情绪的出口。可陈奕迅呢?他好像更像个“生活的翻译官”。你听浮夸里“有人问我 我就会讲 但是无人来”,那不是在唱“无人来”,是在唱每个渴望被看见却掖着掖着的小心思;你听富士山下里“谁能凭爱意要富士山私有”,哪是在唱失恋?是在说成年人的“得不到”该怎么体面收场。他的“手艺”,是把日子里的那些拧巴、委屈、释怀,都揉碎了藏在旋律里,你听的时候,以为是他在唱,其实是他把你的故事递到了你面前。

刘欢不止一次在采访里提到:“陈奕迅的厉害,在于他从来不‘端着’。”他举过一个例子:有一次在后台,陈奕迅准备唱K歌之王,临上场前还对着镜子挤眉弄眼,逗得全场乐,可一上台,前奏一起,整个人的表情突然就“收”了,声音像把刀,直直插进“我唱得这么用心/却听见你 said‘对不起’”里。那种从“闹”到“静”的切换,不是靠刻意煽情,是他对“舞台”和“生活”的区分——台下可以是个插科打诨的“顽童”,台上却是个把每个音符都当事情做的匠人。

这话说得,不像前辈对后辈的评价,倒像个行家看同行,懂他背后的“笨功夫”。刘欢自己不就最懂“笨功夫”吗?录胡杨赞时,为了找到西北黄沙的质感,他去沙漠待了半个月,每天对着风沙练气息;陈奕迅录陀飞轮时,为了唱出“劳力士劝你别研究”的轻描淡写,把歌词抄了上百遍,琢磨着怎么用最松弛的声音唱出最扎心的感慨。说到底,两位唱匠,一个站在“艺术的高度”搭建骨架,一个趴在“生活的土壤”里长出枝叶,看似生长方向不同,根却在音乐这片地里,缠到了一起。

更重要的是,刘欢点破了陈奕迅最核心的“手艺心”——“他不追求让你记住他,他让你记住你自己。”你听他的歌,很少会觉得“陈奕迅唱得多好”,更多时候是“这唱的就是我啊”。这种“藏锋”的境界,正是刘欢欣赏的。他自己在唱我和你时,明明技术足够炫技,却偏偏用最干净的音色,把“我和你,心连心”唱得像呼吸一样自然;陈奕迅在唱淘汰时,高音部分可以劈叉,却总在“谁能代替你地位”那里收着嗓子,生怕情绪溢出来显得廉价。

这么看来,刘欢那句“手艺”的评价,哪里是夸陈奕迅?分明是两位顶级音乐人,隔着十几年时光、两种风格,给“什么是好音乐”交出的答案:技巧是船,情感是海,最终载着你上岸的,永远是那个愿意把“自己”放到“观众”身后的手艺人。

下次再听陈奕迅,不妨留心那些“不刻意”的细节——某个换气的停顿,某个尾音的颤,那些没被技巧包装的部分,大概就是刘欢眼里,最珍贵的“手艺”吧。