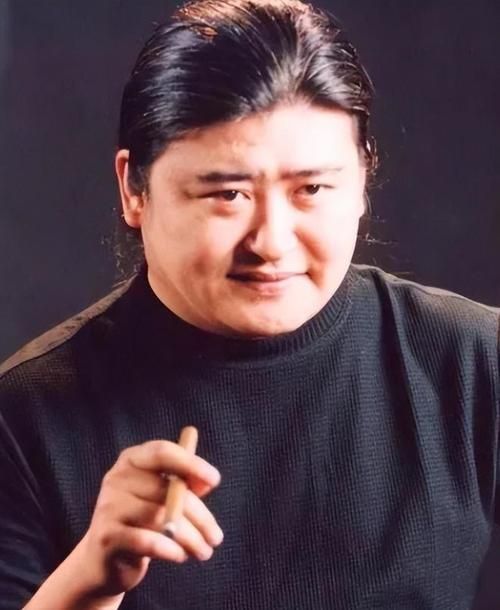

提起刘欢,乐迷脑子里第一个词可能是“殿堂级”。从好汉歌的高亢到弯弯的月亮的深情,他用四十多年的嗓子趟出了华语音乐的半部历史。但鲜少有人留意——这位中国乐坛的“定海神针”,聊起音乐来总爱切换成英文。不是刻意炫技,而是那些关于音乐的终极思考,仿佛只有经过英文的“磨”,才能更锋利地剖开心里的真实。

“Music is not about notes, it's about the space between”:刘欢的“留白哲学”

2018年,刘欢在伯克利音乐学院大师课上,聊起对音乐的理解时,突然用英文甩出一句:“Music is not about notes, it's about the space between them.”(音乐从来不只是音符,更是音符之间的空白。)台下学生愣了三秒,随即爆发出掌声——这句话几乎颠覆了传统教学中“音符至上”的观念。

后来有记者问他:“您中文里也常说‘此时无声胜有声’,为什么偏偏用英文讲这句话?”他笑了,眼里闪着光:“可能英文里的‘space’,比中文的‘空白’多了层‘呼吸感’。音乐得呼吸啊,就像人不能总憋着气。你以为我唱从头再来时,那些高音是‘喊’出来的?不,我在那些高音前面留了半拍‘空白’,让观众先跟着我吸一口气,再跟我一起‘喊’,那股子劲儿才顺。”

这种“留白哲学”,在他给甄嬛传配凤凰于飞时体现得更绝。歌里“旧梦依稀 往事迷离”的拖腔,看似即兴,实则是他反复用英文琢磨“vibrato”(颤音)的幅度——不是抖得越快越好,而是要让“声波”像水面涟漪,轻轻漾进听众耳朵里。他说:“英文让我更懂‘克制’。因为你要用非母语解释一个感觉,必须精准到‘不能再多一点,不能再少一点’,这倒逼我对每个音都‘斤斤计较’。”

“If music is a bridge, language is the cement”:架桥的“水泥”,从英文开始

刘欢从上世纪90年代就开始在欧美乐坛“刷脸”,给多明戈合唱,与史提夫·汪达交流,甚至用英文主持过亚洲之声。有人调侃他是“中国音乐走出去的活字典”,他却纠正:“别字典,我更像个‘搬砖的’。把中国音乐这栋‘楼’,用英文当水泥一块块砌结实。”

2015年,他在联合国教科文组织演讲时,用英文分享了中国古琴曲流水的意境:“You don't play the music, you play the 'silence' around the notes. That's what Chinese philosophers call 'wu wei'——effortless action.”(你弹的不是音乐,是音符周围的“静”。这就像中国哲学说的“无为”。)台下外国音乐人听得眼睛发亮,有人说:“原来中国古代的‘留白’,和西方印象派的‘朦胧’是相通的!”

他总说:“If music is a bridge between cultures, language is the cement that holds it together.”(如果音乐是文化间的桥,语言就是让桥立住的水泥。)这些年,他带着京剧唱腔上艾伦秀,用英文解释“花脸”的脸谱象征,甚至教碧昂丝唱几句贵妃醉酒的韵白。有年轻歌手问他:“老师,您非得用英文解释吗?用中文加手势不行吗?”他拍了拍对方的肩膀:“当然不行。英文的逻辑更线性,能让外国人听明白‘为什么’这么做,而不是‘是什么’。就像你告诉他们‘梅兰芳是全世界的卓别林’,他们秒懂;但你要说‘梅兰芳是四大名旦之首’,他们可能还得想一圈。”

“Talent is God's gift, practice is your gift back”:对“天赋”的英文“较真”

聊到音乐教育,刘欢的英文里总带着点“严厉的温柔”。他曾在一个访谈里提到:“Talent is God's gift, but practice is your gift back to God.”(天赋是上帝的礼物,而练习是你还给上帝的礼物。)这句话后来被很多音乐老师写在黑板上,但他自己说,说出这句话时,正跟女儿讨论“要不要放弃学钢琴”。

那年女儿才14岁,练琴练到哭闹,觉得“自己没天赋”。刘欢没讲大道理,而是用英文给她拆解:“'Talent'不是你天生会弹多少曲子,而是你对音乐的‘敏感度’——能听出高音里的情绪,能感觉到节奏里的心跳。这种敏感度,需要‘practice’去打磨。就像一棵树,天赋是种子,练习是阳光和水,没有后两者,种子永远成不了树。”如今女儿成了钢琴教师,还总跟学生提爸爸那句“英文格言”。

这种对“练习”的较真,也体现在他自己的录音室里。去年翻录经典老歌千万次地问,他为了保证每个气口的“颗粒感”,硬是用英文标注了“breath control”(气息控制)的细节:“第一句‘千万次地问’,‘问’字之前的吸气要比平时深0.5秒,像闻一朵玫瑰,然后让气息慢慢‘吐’出来,这样才不会显得‘冲’。”制作人笑他:“您这英文标注比乐谱还密!”他摆摆手:“英文把‘感觉’变成了‘参数’,我对自己狠一点,听众耳朵才舒服。”

结语:那些英文,藏着他对音乐的“赤子心”

有人问刘欢:“您为什么总用英文聊音乐?是怕中文表达不够深吗?”他摇摇头,拿起手边的咖啡杯,轻声说:“中文已经刻在我骨子里了,但英文像一把‘手术刀’,能帮我把心里那些模糊的、说不清的音乐感觉,一点点剖开、理顺。最后剖出来的,依然是中文里的‘情’和‘韵’。”

你看,他聊音乐时切换英文,从不是为了“装”,而是为了让每个关于音乐的真想法,都能抵达最精准的地方。就像他在歌手舞台上唱夜半歌声时,用英文吟唱那段“Fade out”,不是为了炫技,而是想让那个“思念的余韵”再多飞一会儿——穿过语言的屏障,直接砸进观众心里。

所以,下次再听刘欢唱歌,或者看他聊音乐,不妨多留意一下那些藏在英文里的真心话——那里有一个音乐人,用尽全身力气,想让每一首歌都“活”得更像它自己。而我们对音乐的热爱,不也正是如此吗?不需要太多华丽的辞藻,只要那份“精准”的真心,就足够让人记住一辈子。