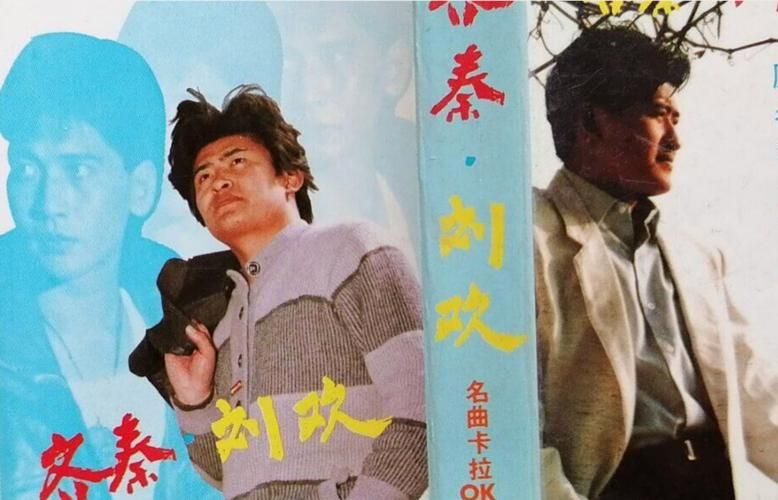

傍晚放学回家,书包往沙发上一甩,攥着遥控器按到少儿频道,大风车的片头曲一响,连蹲在地上玩泥巴的孩子都会抬起头跟着哼两句——“大风车吱呀吱哟哟地转,这里的风景呀真好看”。可你知道吗?这首让无数人魂牵梦绕的童年BGM,背后藏着一个你可能想不到的名字——刘欢。

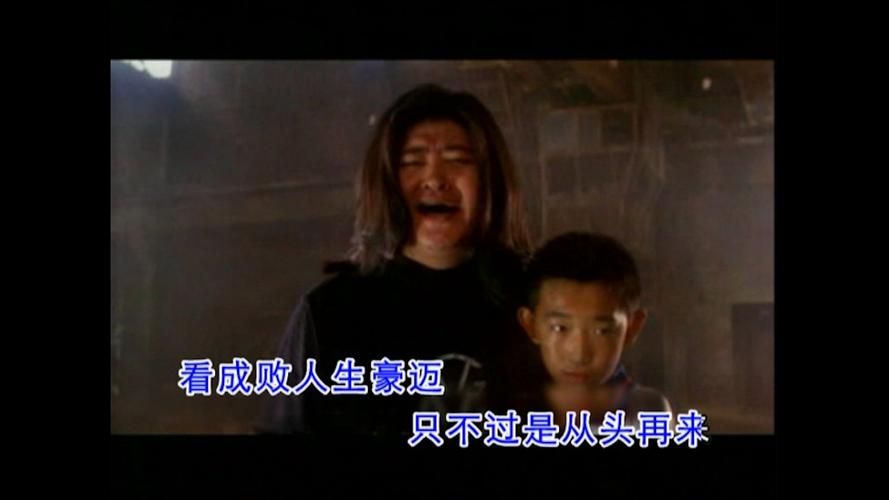

不是那个唱从头再来的沧桑大叔,也不是好声音里戴眼镜的导师,而是30年前,那个蹲在录音棚里,琢磨着“怎么让孩子听懂好音乐”的音乐人。

为啥顶级音乐人,突然扎进了少儿歌里?

1995年,央视少儿频道筹备上马,大风车七色光这些王牌栏目还没主题曲,导演急得团团转。有人提议:“找刘欢吧,他的歌既有故事感又朗朗上口,孩子肯定喜欢。” 可当时刘欢正忙着写北京人在纽约的主题曲,连轴转了三个月,一听要给少儿写歌,反倒来了兴致:“我一直觉得,孩子的耳朵最干净,他们能分得清什么是真音乐,什么是‘口水歌’。”

于是,他推掉了两个商演,钻进录音棚。别人写儿歌喜欢用“小兔子乖乖”“春天在哪里”,他却琢磨:“孩子光有可爱还不够,得让他们在歌里看见世界。” 所以大风车里他加了“天上的星星眨呀眨眼睛”,是为了让孩子抬头看星空;小纸船里他写“折叠着儿时的梦想,让它顺着河流去远航”,是想告诉孩子:平凡的小事也能有伟大的起点。

他的少儿歌,从来不是“哄孩子”那么简单

你现在回头听大风车,会发现旋律里藏着复调的巧思——主歌像讲故事,副歌的“风车转呀转”像一群孩子在追着跑;歌词里的“蜗牛背着那重重的壳呀”,不就是告诉孩子“成长本就不轻松”吗?更绝的是春天在哪里,他没写“小草发芽了”,而是“春天在青翠的山林里,还有那会唱歌的小黄鹂”,用“会唱歌”三个字,把春天变成了能和孩子互动的小伙伴。

这些歌里没有“妈妈抱”“宝宝乖”这种哄娃的词,却有“探索”“好奇”“勇气”。后来他在一次采访里说:“我从不觉得儿歌是‘简化版’的音乐,它应该是‘浓缩版’的人生——用最干净的旋律,装最珍贵的道理。”

三十年后,这些歌为什么还是“儿歌顶流”?

现在的儿歌市场,满大街都是“宝宝巴士”“贝乐虎”,可打开视频平台,点赞量最高的还是刘欢那些老歌。有网友说:“给娃放新儿歌,他两分钟就关了;放大风车,他能跟着扭半天,连‘悠悠的漂亮的浪花’都唱得字正腔圆。”

为啥?因为刘欢的歌里,有“留白”。小螺号里“喔喔喔,爸爸听我说”,没说爸爸在哪儿,却让孩子自己想象远方;少年里“还是从前那个少年,没有一丝丝改变”,连成年听了都会心头一热——原来好的儿歌,从来不是只给孩子听的。

他就像个“音乐翻译官”,把复杂的和弦变成“风车转呀转”的节奏,把深刻的人生道理藏在“小纸船”的比喻里。你听上学歌,“太阳当空照,花儿对我笑”,刘欢唱的时候,故意在“笑”字上加了点俏皮的小转音,好像花儿真的在对他挤眼睛。

现在的儿歌,缺了啥?

这些年,总有家长抱怨:“现在的儿歌太吵了,不是‘噼里啪啦’的电子音,就是‘宝宝快来跳’的催促。” 可刘欢的少儿歌里,连钢琴伴奏都带着温度——比如雪绒花的前奏,他会让钢琴模仿雪花飘落的声音,轻得像怕惊醒孩子的梦。

他总说:“音乐就像饭,孩子不能只吃‘快餐’,也得品‘家常菜’。” 他的歌里没有炫技的高音,没有刻意的煽情,却像妈妈讲故事的声音,听一次就记住了。现在想想,为什么我们对这些歌念念不忘?因为它们不只是童年的背景板,更是在我们心里种下了“对世界的好奇”“对生活的热爱”——那些藏在旋律里的小道理,比任何说教都管用。

下次再听到“大风车吱呀吱哟哟地转”,不妨停下来问问自己:这首歌,究竟用了什么魔法,能让30年前的孩子和30年后的小孩,都跟着笑跟着跳?或许答案就藏在刘欢的那句话里:“给孩子最好的音乐,不是告诉他这是什么,而是让他自己感受到:原来世界这么有趣。”