秋夜的山东建筑大学,风里带着一点桂子香。刚下晚自习的建筑工程系学生李阳抱着图纸往宿舍走,突然听到操场方向传来一阵熟悉的钢琴声——从头再来的前奏。他愣在原地,揉了揉眼睛——舞台上那个穿着深色夹克、对着麦克风认真唱歌的人,不是刘欢吗?

这不是某部电影的拍摄桥段,而是2023年10月的真实一幕。当“乐坛大哥大”刘欢走进这所以工科闻名的校园时,几乎没有提前张扬,只是在一封给学生的信里轻描淡写地写道:“想和年轻人聊聊音乐,也听听你们的‘生活BGM’。”这场没有明星排场的演出,反而让无数人开始好奇:这位早已功成名就的音乐人,为何偏偏选择了一所“理工科大学”?

一、“工科生的逻辑,是音乐里最缺的骨架”

刘欢和山东建筑大学的缘分,要从一封邮件说起。2023年,学校艺术教育中心邀请他担任“校园音乐导师”,最初的回复很简单:“如果能看看你们的‘非专业音乐生活’。”

于是,没有红毯,没有粉丝接机,刘欢背着双肩包走进了学校的建筑模型实验室。那天下午,他愣在一位建筑系学生的模型前——那是一个用废弃pvc管和透明亚克力板搭的“城市未来音效馆”,学生解释道:“雨水落在不同弧度的屋顶上,会形成do、re、mi的音阶,我想让建筑‘会唱歌’。”

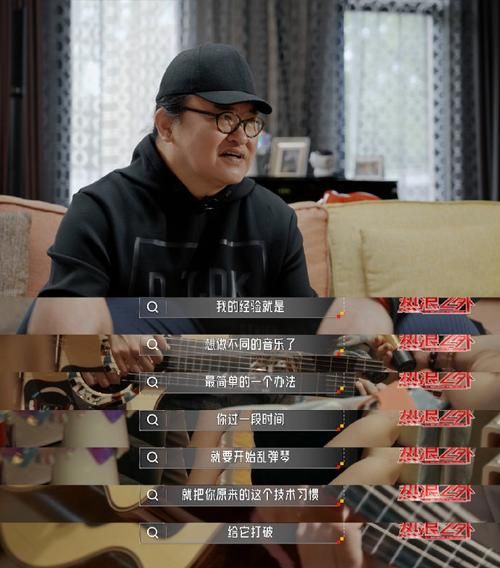

“这比我见过的很多音乐装置都有创造力。”刘欢后来在采访里说,“工科生的逻辑不是‘应该这样’,而是‘为什么这样’。他们总在找声音背后的物理规律,这不就是音乐的本质吗?”

为了让更多“理工耳朵”听懂音乐,他拒绝讲“和弦理论”,反而带着学生去学校的锅炉房:“听,蒸汽排阀的‘哐当’声是节奏,水泵的嗡鸣是低音,这些工业噪音里藏着最原始的音乐DNA。”那天傍晚,锅炉房的噪音被学生们录下来,编成了一段实验电子乐,刘欢笑着把它命名为建大机械舞。

二、当好汉歌遇上建筑图纸,没有“专业”与“业余”

演出当晚,操场上挤了三千多人,大多是抱着专业课本赶来的理工科学生。没有荧光棒,却有学生举着自己画的“音乐力学分析图”——用箭头标出弯弯的月亮旋律线的起伏。

刘欢上台时,第一句话是:“别紧张,我今天带了‘工具’——不是钢琴,是建筑系的尺子和 compass。”他拿出学生设计的“音阶尺”,上面用不同长度的线条标注着音高:“你们搞结构力学的,肯定明白‘共振’。音乐和建筑的共振,就是找到一个能打动所有人的频率。”

他唱了好汉歌,却把歌词改编成“大河向东流,钢筋水泥立高楼”,引得全场大笑;唱凤凰于飞时,突然停下来:“你们画剖面图,会不会也像写旋律,需要一条主线,再填上细节?”台下学土木工程的王宇突然站起来:“刘老师,我算结构应力时,会哼歌来算节拍!”

演出的高潮是即兴环节。刘欢让学生们用手机录下校园里的声音——图书馆翻书声、上课铃、食堂排队时的聊天声,然后用软件把这些声音“编织”成一段曲子。当学生们自己的声音变成背景音乐时,全场有人小声哼唱,有人红着眼眶。“你们总说自己是‘音痴’,但生活给了你们最好的耳朵。”刘欢说。

三、“音乐不是‘额外加分项’,是生活的说明书”

演出结束后,音乐社的陈萌抱着吉他追出去:“刘老师,我爸妈总说搞音乐不务正业……”刘欢蹲下来,调了调琴弦:“你爸妈是怕你饿肚子。但你有没有想过,建大那么多学生,毕业后会去设计高楼、修桥梁,他们心里如果装着音乐,会把城市建得更温柔。”

他拿出手机,给陈萌看一张照片:“这是我在美国看到一个音乐厅,外墙是声学设计的,能把风声变成伴奏。你学建筑,为什么不能让建筑‘唱’?”

第二天,刘欢没有离开。他跟着建筑系的学生去工地参观,蹲在脚手架下听工人打夯的节奏:“你们听,这‘嘿哟嘿哟’,多像进行曲?”工人们不知道他是谁,只觉得这个“戴眼镜的大个子”很亲切,还和他一起用砖头敲着节奏唱团结就是力量。

离别时,他对学生们说:“别把音乐当‘爱好’,把它当‘观察世界的方式’。你们以后画的每张图纸、建的每栋楼,都会藏着你们的音乐记忆。”

如今再回看这场演出,或许能明白刘欢的“低调”:他真正想做的,不是“明星进校园”的噱头,而是打破“艺术与科学”的壁垒。当他带着学生用建筑尺子量音阶,用锅炉噪音编曲时,他传递的不是“如何学音乐”,而是“如何用热爱感知生活”。

就像他常说的:“音乐不是象牙塔里的东西,它是每个人的生活说明书——你爱什么,你就会唱出什么。”而山东建筑大学的学生们,用图纸和模型给出的答案,或许比任何华丽的歌词都更动人。