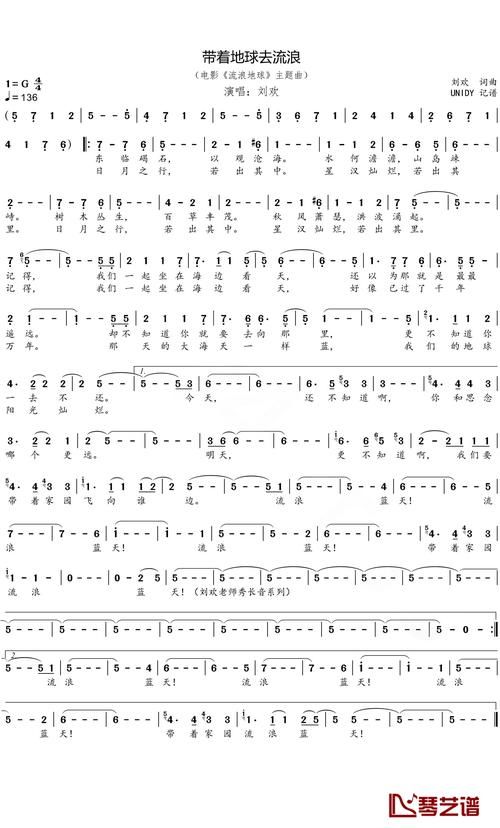

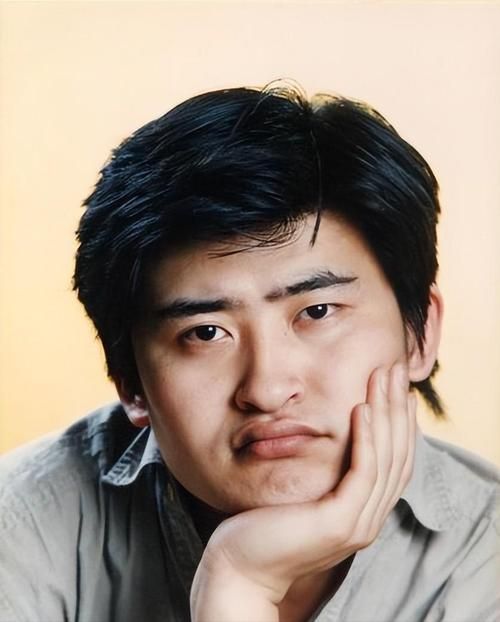

最近如果你打开社交媒体,大概率会被一张“刘欢的图片”刷屏——不是新剧照,不是活动照,而是一张带着岁月感的旧照:黑框眼镜后的眼睛微微弯起,额头有些许反光,嘴角扬着标志性的憨厚笑意,手里拿着话筒,背景像是九十年代的演播厅。那张图没有滤镜没有修图,却让无数人留言“看到这张图突然就想哭了”“爷青回,刘欢老师永远的神”。

一、那张“峰”回路转的图片,藏着多少人的青春?

这张被网友称为“刘欢峰的图片”的源头,其实是刘欢在1993年央视春晚演唱好人一生平安时的后台抓拍。照片里的他穿着朴素的深色西装,不像舞台上的光芒万丈,倒像个邻家大哥在跟熟人打招呼。可就是这个镜头,二十多年后被网友从资料库里扒出来,突然在全网“炸了”。

为什么偏偏是这张图能“破防”?可能是因为它太真实了。现在我们看明星,总觉得他们离生活很远:精修九宫格、红毯高定、综艺里的完美话术。但刘欢的这张图,像打开了时光机——没有精致的妆容,没有摆拍的pose,只有音乐人最本真的模样。有网友说:“小时候总觉得电视里的刘欢老师像个‘老神仙’,声音那么浑厚,表情那么严肃。突然看到他笑起来像个孩子,突然就懂了什么叫‘真诚的艺术’。”

更关键的是,这张图里藏着一个时代的集体记忆。八九十年代的华语乐坛,没有流量炒作,没有数据注水,只有好作品说话。刘欢用千万次的问唱出北京人在纽约的漂泊,用从头再来唱下岗工人的坚韧,用弯弯的月亮唱故乡的愁绪。那时候的音乐,不是“听完即走”的背景音,是能刻进骨子里的陪伴。而这张“刘欢峰的图片”,就像一把钥匙,轻轻一拧,就打开了人们记忆里那扇装满青春的门。

二、为什么我们总对“老照片”念念不忘?

这几年,类似的“老照片热”一次又一次上演:费翔在春晚唱冬天里的一把火时的白发造型、毛宁杨钰莹的抖空竹截图、那英在颁奖典礼上叉腰大笑的瞬间……每次出现,都能掀起一波“回忆杀”。

说到底,我们怀念的不是照片本身,是照片里“不装”的真诚。现在的娱乐圈,太多人活在“人设”里:敬业的人设、宠粉的人设、低调的人设……可观众的眼睛是雪亮的:当你频繁在综艺里秀“努力”,不如踏实拿出一个角色;当你在镜头前反复说“感谢粉丝”,不如好好打磨作品。而刘欢这样的艺术家,从不需要“人设”——他头发少了,大方在节目里自嘲“聪明的绝顶”;他身体微胖,笑着说自己“心宽体胖”;他年轻时就红,却很少参加商业活动,而是把时间花在音乐创作和教学上。

“刘欢峰的图片”之所以能火,还因为它戳中了当下人们对“优质内容”的渴望。现在的娱乐圈,好看的皮囊太多,有趣的灵魂太少;炒作的话题太多,能传唱的歌太少。而刘欢的照片里,没有精致的穿搭,没有刻意的凹造型,只有对音乐纯粹的热爱。就像网友说的:“看到刘欢老师笑起来的样子,突然就觉得现在的娱乐圈太‘卷’了——卷颜值、卷流量、卷热搜,就是不卷作品。”

三、从“刘欢峰的图片”看华语乐坛的“定盘星”

刘欢在乐坛的地位,从来不是靠流量堆出来的,而是靠一首首“能活”下来的歌。从少年壮志不言愁到亚洲雄风,从好汉歌到向天再借五百年,他的歌跨越了几代人,到现在仍是KTV里的“金曲”。这种“国民度”,是真正的“实打实”。

这张“刘欢峰的图片”之所以能打动这么多人,还因为它像一面镜子,照出了华语乐坛的“变”与“不变”。变的是技术:从卡带到CD,从MP3到短视频,听歌的方式越来越方便;不变的是初心:好的音乐,永远是用情感打动人,用作品说话。

就像刘欢在采访里说的:“我做音乐,不是为了红,是为了让更多人听到好音乐。”这句话,可能就是他能成为“时代记忆”的原因——他不追求“爆红”,却“红”了几十年;他不跟风炒作,却永远活在观众心里。

结语:一张图片,一个时代的回响

“刘欢峰的图片”最终会慢慢淡出热搜,但它带来的感动和思考,会长久留下来。它让我们想起:曾经有一个时代,艺术是纯粹的,明星是接地气的,歌是能唱进心里的;它也让我们反思:现在的娱乐圈,是不是应该慢下来,少点套路,多点真诚?

或许,这就是这张图片最大的价值——它不仅让我们回忆了青春,更让我们对“什么是好作品”“什么值得追”有了更深的思考。毕竟,时间会冲淡很多东西,但真正有价值的艺术,和像刘欢这样“用心做音乐”的人,永远不会被遗忘。

毕竟,我们怀念的从来不是一张图片,而是图片里那个“不装、不吵、不炒作”的音乐黄金年代。