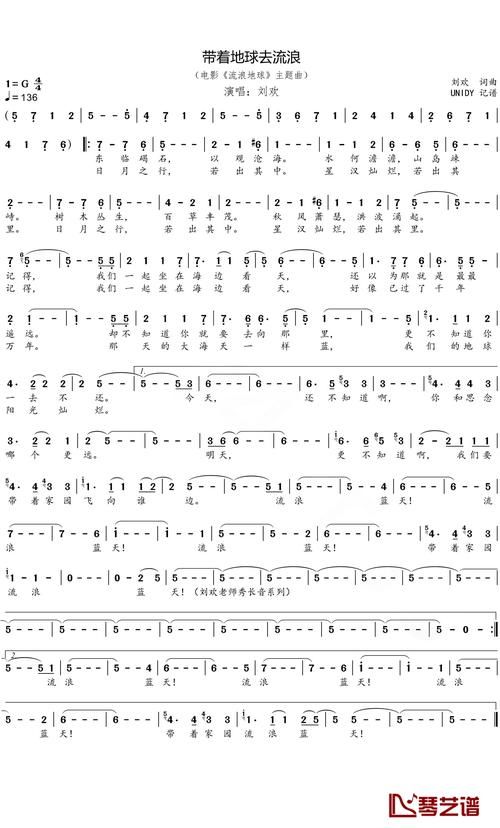

去年清理书房时,翻出本泛黄的简谱封面,写着带着地球去流浪,作曲栏三个字——刘欢。纸张边角卷着折痕,某页用铅笔标着“此处弦乐提半度,像球体转动的颤抖”。盯着这个标注,突然想起2019年春节,电影院里灯光亮起时,邻座男生攥着纸巾抹眼泪,屏幕里行星发动机喷着蓝色火焰,背景音乐正是这段旋律。

有人说科幻片的配乐要么冰冷如机械,要么激昂如战鼓,可刘偏不。他给这曲子绑了根风筝线,一头扎进太空的浩渺,一头拴在灶台边的热汤里——那些写在五线谱间的小蝌蚪,其实是把“家”这个字拆成了音符,让发动机的轰鸣有了心跳的声音。

一、他接下活儿时,刚看完电影初剪版

“郭帆导演带着粗剪片来找我,坐那儿没说话,先放了三遍全片。”刘欢在某次采访里说,看完他盯着屏幕发了会儿呆,突然问:“发动机的声音,能不能写成鼓点?”这话里藏着他对科幻音乐的独特理解:不是展示“未来有多厉害”,而是让未来里有“人味儿”。

当时流浪地球团队压力不小。第一部刚打开国产科幻市场,第二部得在“硬核”和“共情”里找平衡。音乐总监阿鲲回忆,开第一次会时,导演组就扔来个要求:“不要太空歌剧,要地球人带着故土走的歌。”这活儿难就难在“平衡”——宏大叙事不能压人性,抒情片段又不能肉麻。刘欢想了个笨办法:把自己关在工作室,三天没出门,把电影里所有关于“家园”的镜头截出来,铺满了整面墙,从刘培强推开空间站闸门,到图恒宇在数字世界握丫丫的手,再到周家父子在冰封的苏州街头吃锅巴。

“他后来跟我讲,看到韩朵朵在地下城唱‘希望是我们唯一回家的方向’时,鼻酸了。”阿鲲笑着说,“刘老师说,这歌不是唱给太空的,是唱给每个想家的小孩的。”

二、简谱上的“错字”,藏着导演的泪

我有次去录音棚探班,撞见刘欢拿着那本简谱和郭帆吵架。“这里不该降!升半个音才有希望破灭的感觉!”刘欢指着谱子某处,眉头拧成疙瘩。郭帆摇头:“不行,升了像吹口哨,咱这不是流浪,是回家。”两人争了半小时,最后调音师插了句:“要不试试加个童声声部?”刘欢眼睛一亮,立刻在谱子空白处画了个小音符,旁边写着:“像丫丫在唱。”

后来录音时,那个童声声部是真的把人听哭了。12岁的小姑娘不识谱,刘欢一句句教她:“你想想,如果爸爸妈妈在别的星球,你会怎么喊他们回家?”小姑娘唱到“我的家在蓝色星球”时,突然停顿,抹了把眼泪说:“老师,我好像懂刘培强为什么要撞木星了。”

如今那本简谱还在我手里,第8页有条铅笔划掉的旋律,旁边写着“太悲,不符合中国人骨子里的倔”——原来刘欢初稿里有一段很忧伤的独奏,后来他自己撕掉重写,换成钢琴与弦乐的对话,像爷俩沉默地搭着积木,不说话,却知道彼此要盖个“家”。

三、当简谱变成文字,听见人类的呼吸

去年冬天,有位音乐老师在朋友圈发帖:说自己的学生拿着带着地球去流浪简谱,非要把“带着地球去流浪”改成“带着课本去上学”。底下有人评论:“孩子大概不懂,流浪的地球和上学的书包,装的其实是一样的东西——对明天的盼头。”

是啊,谁还没“流浪”过呢?是在深夜加班的写字楼,是在异乡挤地铁的早高峰,是在父母电话里说“都挺好”的哽咽里。刘欢的厉害处,就是用168个简谱符号,把这些细碎的“流浪”都串起来了:行星发动机是倔强的,地下城里的烤红薯是香甜的,甚至刘慈欣原著里那个“饱和式救援”,在谱子里变成了三次渐强的和弦——一次比一次用力,像无数双手推着地球往前走。

前几天刷到条视频,云南山区的小学生用口琴吹这段旋律,琴声里杂着鸡鸣和蝉叫。底下有人问:“他们看得懂科幻吗?”有人答:“看不懂流浪的地球,但看得懂要回家的路。”突然就想起那本简谱最后一页,刘欢用红笔写着:“音乐不解释宇宙,只解释宇宙里的人。”

所以你看,那本皱巴巴的简谱,哪里是什么乐谱呢?分明是刘欢用音符画的“流浪地球航线图”——每一处强弱记号,都是人类在黑暗宇宙里点亮的灯;每一个休止符,都是听见心跳时的暂停。它或许不会教你升C大调怎么转G大调,但会让你明白:所谓流浪,不过是带着所有的念想,走再远,也知道家在哪儿。