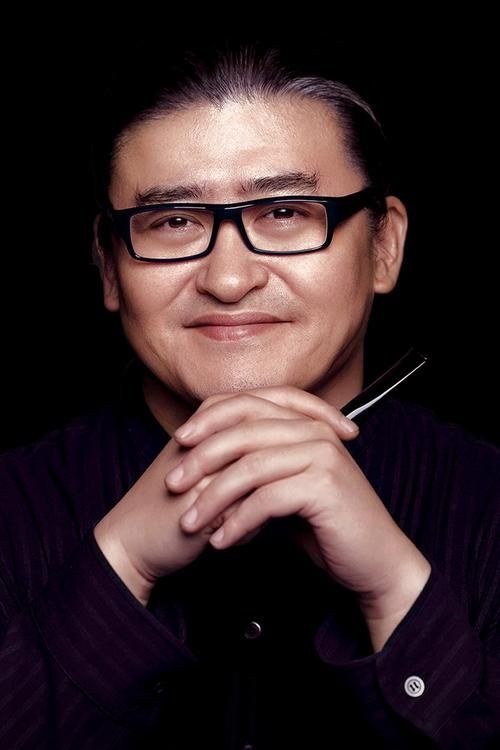

要说华语乐坛“活化石”式的声音,刘欢肯定是绕不开的那一个。他那被称作“老天赏饭吃”的嗓子,醇厚如陈年酒酿,开阔似大江大河,唱好汉歌能吼出梁山好汉的豪迈,唱凤凰于飞能咽尽深宫旧事的苍凉。但很少有人细想——这位开口就能封神的大歌手,骨子里其实藏着一股浓浓的“湘西味儿”,而这味儿的根,扎在湖南常德那个叫“鼎城”的小地方。

你敢信吗?华语乐坛“顶流”出生在常德的米粉摊旁

1953年的常德,还是个被沅江水滋养着的小城,青石板路窄窄的,两边是冒着热气的米粉店、扯着嗓子喊价的菜贩子,还有湘西山里特有的湿润空气。就在这年8月,刘欢出生在常德市第一人民医院,后来的他说起这段,总带着点笑意:“我打娘胎里出来,第一口吸的就是常德的空气,带着点沅江水的腥甜,还有米粉汤的香。”

他小时候的家,就在当时常德老城的和平街附近,是那种典型的江南民居——白墙灰瓦,天井里种着几丛竹子。母亲是常德本地老师,父亲是军人,常年不在家。带他长大的,是外婆和母亲。外婆是常德丝弦的爱好者,每天天不亮就坐在天井里唱,调子软糯,像沅江边的芦苇,摇摇晃晃就钻进了小刘欢的耳朵。“我外婆唱四季相思,唱到‘夏季荷花开水面’,我就在旁边学,调子跑得比风筝还远,她就笑着拍我脑门:‘你这娃,心比天高,嗓子比锅底还黑。’”

后来全家搬到了北京,但常德的“根”始终没断。母亲每年包粽子,非要包常德特色的碱水粽,蘸的不是白糖,是自制的红糖浆;过年时,母亲会念叨常德的俗语:“二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子”,说得比北京本地人还地道。刘欢后来在采访里说过:“我身上最拧巴的,可能就是北京话的干脆和常德人骨子里的韧劲儿。北京话让我活得敞亮,常德的性子让我能沉住气。”

你听过刘欢用常德话骂人吗?乡音里的“狠劲儿”藏在他歌里

很多人觉得刘欢的歌“大”——旋律磅礴,情感厚重,像从头再来里“心若在,梦就在”的呐喊,千万里里“千万里,千万里,我一定要回到我的家”的深情。但很少有人知道,这股“狠劲儿”和“韧劲儿”,其实藏着常德的乡音。

2012年,刘欢回常德参加一个活动,在后台遇到几个同乡老乡,激动地用常德话打招呼:“你个鬼东西,好久不见咯!”那股子热络,跟舞台上的“歌王”判若两人。有媒体拍下他用常德话和友人聊天的视频,语速快,尾音拖得长,带着点常德人特有的“嗲”和“冲”,特别鲜活。

他说起自己的嗓子,总提常德的水:“常德的水养人,我们那儿老人说,水好,嗓子才亮。我小时候不爱喝水,就爱喝沅江边井里的水,甜丝丝的,现在想起来,那可能就是天生的‘润嗓水’。”后来他的歌里总有一股“水汽”——不是那种软绵绵的水,是奔腾的江水,是雨后的山涧,带着一股子冲劲儿,说不定就是常德的沅江,从小在他心里奔腾了六十年。

为什么刘欢从不避讳自己是“常德人”?藏在他歌里的“故乡密码”

刘欢成名后,从没提过“常德是我的故乡”这种刻板的话,但他从没藏着。

1990年,他去央视录综艺大观,主持人问他:“您老家哪儿啊?”他想都没想:“湖南常德,湘西来的,就是那种出腊肉、出丝弦的地方。”当时正流行“京派”“海派”的腔调,他这样“土气”的回答,反而让人记住了这个不装的大歌手。

前几年,常德搞“非遗文化进校园”活动,请他去当“文化顾问”。他二话没说就来了,没要报酬,还带着团队在常德的中学待了整整一周。孩子们问他:“刘老师,您现在这么火,还会想常德吗?”他指着窗外的沅江说:“你看那江水,流到长江,流到大海,但它忘不了自己是从常德的山里出来的。我也是啊。”

后来他在常德开了一场小型演唱会,唱的不是好汉歌,也不是弯弯的月亮,而是那首常德民谣挑担茶叶上北京。他用常德话唱的第一句“常德德山山有德”,整个体育馆的常德人跟着一起吼,有人哭了——这不是大牌歌星的演唱会,是游子归家的聚会。

下次听刘欢的歌,不妨听听他歌里的“常德风”

其实刘欢的歌里,藏了很多“常德的密码”。千万里里千万里的奔波,不就是常德人走南闯北的韧劲儿吗?从头再来里擦干泪的勇敢,不就是湘西汉子不服输的狠劲儿吗?就连他唱歌时喜欢拖长的尾音,都有常德丝弦的影子——软中带刚,像湘西山里的雾,看着柔,藏着劲儿。

有人说:“刘欢的歌太大了,离我们生活远。”但当你知道这位唱好汉歌的英雄,出生在常德的小米粉店旁,喝着沅江水长大,用乡音骂过人,为家乡流过泪,你就懂了:他的歌哪有什么“大”,不过是把常德人的日子、常德人的情,唱进了每个人的心里。

下次再听到刘欢的声音,不妨闭上眼试试——你能不能听见,那歌声里沅江水的哗啦?能不能看见,常德的老巷子里,有个小男孩跟着外婆哼丝弦,跑调了,笑得咯咯的?