如果让你用一句话形容华语乐坛的“活化石”,很多人会想到刘欢。但你仔细想想,他的“年”究竟是什么?是1984年出道那首少年壮志不言愁里藏着的青涩?还是1997年好汉歌一响,全国电视里飘着“大河向东流”的热血?亦或是后来在歌手舞台上,唱凤凰于飞时眼角皱纹里熬出的岁月感?

说真的,“刘欢年”从来不是哪一年的专属标签。你翻华语乐坛的日历,会发现从80年代末到今天,几乎每个重要节点,都有他的声音在当“路标”——不是那种追赶潮流的时髦路标,是那种你走了多少年,回头一看,原来一直立在原地的、能帮你辨认来路的那种。

1984年:那声“少年壮志”,给沉闷的年代开了个口子

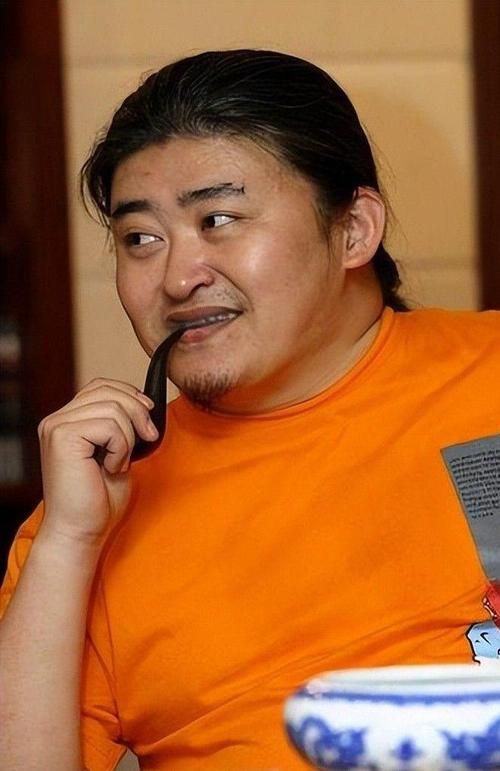

现在的年轻人可能很难想象,80年代初的中国流行乐是什么样。港台刚解禁,满大街飘着邓丽君的甜蜜,内地乐坛还在“假声男高音”和“进行曲风”里打转。直到1984年,电视剧少年犯需要一首主题曲,找了当时还在中央音乐学院读书的刘欢。

他没按套路来。别人唱主题歌要么高亢激昂,要么温情脉脉,他却用带着叙事感的半白话,把“少年壮志不言愁”唱得像从胡同口飘来的叹息,又藏着股不服输的劲。那声音还不是后来我们熟悉的“刘欢式浑厚”,是干净的、带点毛边的,却像一把小锤子,轻轻砸在了时代的鼓面上。

后来他说:“那时候唱歌哪有什么技巧,就是想让人听懂。”可偏偏就是这种“不装”的真,让这首歌火了大江南北。连出租车司机都在哼“几度风雨几度春秋”,懂音乐的人开始打听:这小子是谁?为什么能把主旋律唱得有人味儿?

1997年:“大河向东流”,成了刻在DNA里的旋律

如果说80年代的刘欢是“新声音”的探索者,90年代就是他彻底“扎根”的时候。1997年,水浒传要拍电视剧,找谁来唱主题曲?剧组最初想找当红的毛宁或杨钰莹,结果刘欢一开口,导演就觉得“对了”。

你听听好汉歌的开头:“大河向东流哇,天上的星星参北斗……”没有复杂的编曲,就是他一个人坐在钢琴前,用即兴的呐喊式唱法,把梁山好汉的草莽气和英雄气全吼了出来。当时录音棚里的人都惊了:这哪是唱歌?这是把人性里的粗粝和痛快都揉碎了,塞进旋律里啊。

这首歌火了多久?这么说吧,00后小学开学典礼,班里男生大合唱可能都选它;现在短视频上,只要前奏一响,评论区一堆“DNA动了”。但很少有人知道,刘欢为了找“好汉的感觉”,反复听民间号子,甚至跟着工地的铁匠打节奏——他说“得有泥土味儿,不能飘着”。后来有人问他:“这么多年过去,还有没有比好汉歌更满意的作品?”他笑着说:“有啊,下一首。”

后来这些年:他不追“年”,追的是“值不值”

娱乐圈最不缺的是“流星”,刘欢却成了恒星。不是因为他不老,是他从没被年龄推着走。2010年,他上了中国好声音,坐在导师椅上,别人都在抢学员、赚眼泪,他却慢悠悠地说:“唱歌得先知道为啥唱。”

有个学员选了弯弯的月亮,刘欢听完没夸技巧,反而聊起了自己90年代唱这首歌时的感触:“那时候总想着快一点、高一点,后来才明白,好的歌声得像说话一样,让人心里踏实。”你看,他从不追“爆款套路”,他追的是“这首歌十年后听,还值不值得听”。

这两年他很少公开露面,偶尔在音乐会上唱北京欢迎你,或者翻唱老民谣,有粉丝问他“是不是要退休了”,他摆摆手:“退休?我这嗓子不用,都对不起老天赏的这碗饭。”他就像个老匠人,守着自己的音乐小作坊,不赶工期、不追潮流,就琢磨着怎么把旋律打磨得更透,把歌词里的故事说得更真。

结语:刘欢的“年”,是时光酿的酒,不是风刮的尘

说到底,“刘欢年”从来不是哪一年的辉煌,是他用四十多年攒下的底气——声音会老,但唱歌的人心里有光;旋律会过时,但歌里的人情味儿能传三代。现在回头看,他没追过“风口”,却成了华语乐坛的“定海神针”;没蹭过“热点”,却让自己的歌成了每个人的“青春BGM”。

所以下次再听到刘欢的歌,别急着说“经典老歌”,你仔细听——那不是过去的声音,是一个艺术家在时光里慢慢熬出来的、带着生命力的回响。这大概就是最好的“年”:不是被时间推着走,而是和时间做朋友,活成了时间的样子。