1988年的北京,胡同里的洋槐花开得正盛,25岁的刘欢揣着一盘刚录完的少年壮志不言愁母带,走进了中国青年杂志的办公室。那时他刚在电视剧便衣警察里唱完主题歌,走在街上总被人认出,但他还是会骑着自行车去逛琉璃厂,蹲在路边听老大爷拉二胡——这大概就是北京给他的底色:既有扎根泥土的烟火气,又有敢闯敢冲的少年意气。

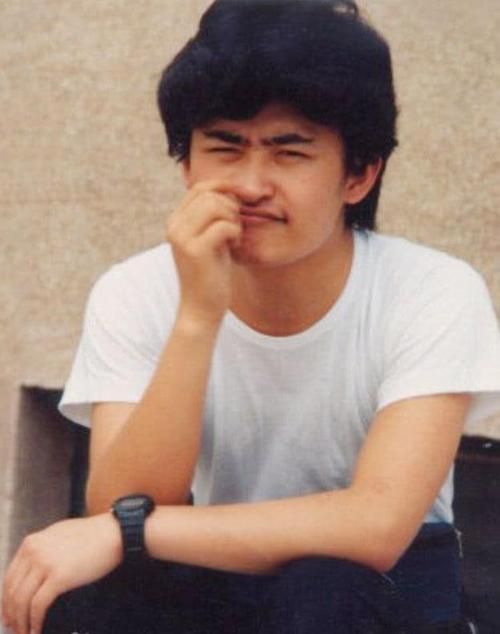

采访那天,录音机里的磁带转得沙沙响,记者问他"你现在算红吗",他挠了挠头,头发有点乱,眼睛却在发光:"红?我就是在唱片公司录音棚里琢磨怎么把高音唱得更稳的疯子。你看我这双手,弹钢琴磨的茧比老茧还老,可我还是觉得,好歌是要让人听进心里去的。"说完他低下笑,露出两颗小虎牙,那股子认真劲儿,不像走红艺人,倒像音乐学院里抱着琴练琴的学生。

记者提到"有人说你唱得太满",他突然抬高了声音,带着点北方汉子特有的直爽:"满?老百姓听歌就是要听个痛快!弯弯的月亮要是软绵绵的,月亮还能那么圆吗?北京这块地儿,就是教你活得有棱角——胡同里的四合院不能塌,唱歌的骨头不能软!"他说这话时,窗外的阳光正好照在他身上,把洗得发白的牛仔裤也染上了一层暖光,后来这张照片被收录进北京音乐志,标题就叫"有棱角的歌声"。

最让人难忘的是他聊"未来"。记者问"十年后想成什么样",他想了三秒,说"想开个音乐工作室,教孩子们唱老歌,再写几首能让胡同老大爷跟着哼的新歌"。当时有人笑他"格局小",可现在的刘欢,真的在清华大学教过课,真的成立了"刘欢音乐工作室",真的把好汉歌唱成了街头巷尾的"国民金曲"。有次他在节目里说:"你看,北京的风吹了三十年,没吹走我想唱歌的本心。"

翻看那篇泛黄的采访原稿,最后一句话是刘欢写的:"唱歌就像北京的大碗茶,得泡得浓了才有味儿。"如今45年过去,他的歌还是那么浓——千万次的问里的执着,凤凰于飞里的深情,哪一句不是泡在岁月里的北京味道?前几天看到他参加活动,还是那个挺着大肚腩、笑起来眼睛眯成缝的大哥,只是偶尔摸着钢琴时,眼神里多了几分时光酿出的温柔。

说起来,现在的娱乐圈还有几个像他这样的?不炒作不营销,就守着四尺琴台,把歌当命来唱。或许就像他30年前在北京说的:"红不红是老天爷的事,唱不唱好是自己的事。"这大概就是最好的答案:有些人的声音,根本不需要时光来证明,它从一开始,就刻在了北京城的风里。