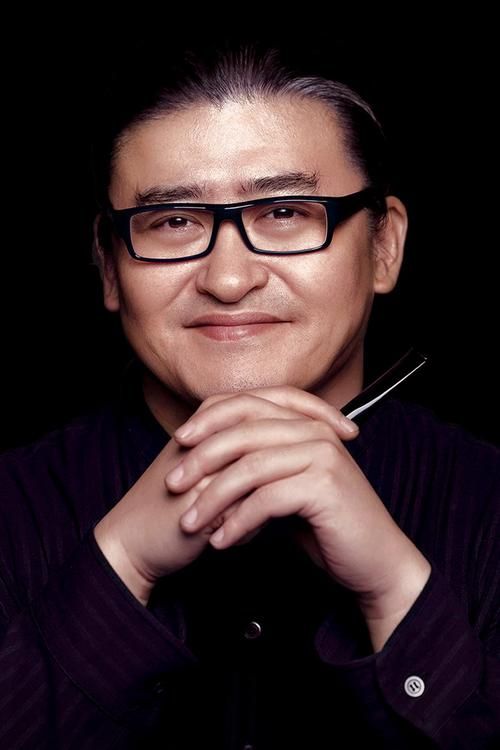

最近刷短视频,你是不是也和我一样愣了三秒——屏幕里顶着标志性圆寸、笑容憨厚的刘欢,手里举着个保温杯,对着镜头乐呵呵地说:“保温杯里泡枸杞?不,我泡的是音质!”配乐是他自己编曲的旋律,熟悉的磁性嗓音裹着广告词,像老朋友聊天一样自然。

评论区里炸开了锅:“这是我认识的刘欢老师吗?”“广告能拍得这么有味道?”“他不是从来只接‘正事’吗?”是啊,提起刘欢,我们总先想到好汉歌里的“大河向东流”,想到我是歌手里闭眼沉醉的演唱,想到他背着手站在讲台上,用浑厚的嗓音说“音乐是相通的”。这位华语乐坛的“活化石”,怎么突然开始拍广告了?

他不是“不接广告”,是只在“对的时间”接“对的活”

其实刘欢不是没接过广告,只是他挑广告的标准,从来比“片酬”苛刻得多。早年有化妆品品牌找他代言,他觉得“唱歌的和化妆品不搭”;后来有游戏厂商开出天价,他直接拒绝:“我不玩,怎么推荐?”有媒体问他“代言底线在哪”,他的回答很朴素:“得让我觉得‘这事靠谱’,不能让观众指着鼻子说‘刘欢你怎么也接这种’。”

这次接的保温杯广告,据说是他主动联系的。团队起初还担心“老师会不会觉得掉价”,刘欢摆摆手:“怎么就掉价了?保温杯是日常用的,能让更多人注意到音质,挺好。”后来才知道,他有次演出后,发现后台年轻工作人员都在用劣质小音箱听歌,“音质差得我都想上台去调”,这才动了“用广告普及好音质”的心思。

你看,刘欢的“入圈”从来不是突然的。他选广告的逻辑,和选歌的逻辑一模一样:不追风口,只盯“有没有真东西”。就像当年他坚持用交响乐改编好汉歌,有人说“太严肃”,但事实证明,好的作品经得起时间检验。如今接广告,不过是把“坚持好东西”的习惯,从舞台延伸到了生活里。

广告里的“刘欢味儿”:不卖焦虑,只给“踏实感”

细品刘欢的广告,你会发现一个神奇的现象——他从不把产品吹得天花乱坠,反而像个街坊大爷,掏心窝子和你聊“怎么过日子”。这次保温杯广告里,没有“用了它年轻十岁”的浮夸话术,只有“好音质得慢慢品,好日子也得慢慢过”的实在;还有支公益广告,他蹲在农村土坯房前,给留守儿童唱歌,镜头扫过孩子们亮晶晶的眼睛,他说:“音乐不是高高在上的,是能暖人心的。”

这种“反套路”背后,是他几十年没变的艺术观。刘欢常说:“音乐人最重要的,是‘真诚’。观众能听出你是真唱还是假唱,也能看出你是真心推荐还是应付差事。”所以他的广告里,没有油腻的演技,没有刻意的煽情,只有对产品的真实体验——就像他唱歌时闭着眼皱眉头的投入,广告里他摆弄音响设备的样子,比任何话术都有说服力。

网友说得对:“看刘欢的广告,不觉得是消费,像是在听老师讲课。”他用自己的“德高望重”给产品背书,却从不让观众觉得“他在带货”,反而觉得“这东西刘欢都用了,肯定差不了”。这种“润物细无声”的信任,比任何流量明星的“喊麦”都珍贵。

音乐人拍广告,终于从“没面子”到“有里子”

刘欢的“破圈”,其实藏着整个行业的变化。十年前,一提起音乐人拍广告,总有人撇嘴“不务正业”;现在,我们看到周杰伦在奶茶广告里弹琴,李荣浩在汽车广告里写歌,刘欢在保温杯广告里聊音质——为什么大家变了?

因为大家终于想通了:音乐不是“不食人间烟火”的艺术,是能融入生活的烟火气。就像刘欢在采访里说的:“我写歌要让大家听得懂、喜欢听,拍广告也一样,得让大家觉得‘这和我有关系’。”音乐人把自己的专业和产品结合,本质上是用艺术点亮生活,不是“向钱看”,是“向观众看”。

你看,当李荣浩把吉他和香水结合,当陈奕迅把火锅和故事结合,当刘欢把保温杯和音质结合——他们不是在“接广告”,是在用自己的方式告诉大家:“生活里的美好,值得被认真对待。”这种“跨界”不是妥协,是音乐人对生活的另一种热爱。

说到底,刘欢拍广告,为什么让人觉得舒服?因为他还是那个我们熟悉的刘欢——不装、不端、不造作。他站在舞台上,是“音乐教父”;他走进生活,是爱玩爱闹的“老刘”;他拿起产品代言,是认真和你分享好东西的“邻居大哥”。这种“真实”,比任何“人设”都动人。

下次再刷到刘欢的广告,不妨静下心来听听——那些藏在广告里的旋律,那些朴实无华的话术,或许藏着他对这个时代最温柔的回应:好的艺术,不只在舞台上,也在生活的每一个细节里;好的生活,不追风口,只选“对的”和“真的”。