布达拉宫的白墙在高原的阳光下泛着冷冽的光,风掠过经幡时发出猎猎的声响,像是千年的诵经声在低语。忽然,一阵苍茫的歌声穿过稀薄的空气,顺着石阶飘上广场——是刘欢。他没穿演出服,只套了件洗得发白的灰色夹克,站在布达拉宫入口的台阶上,手里没拿话筒,却好像把整个高原的阳光都吸进了嗓子里。

那年他53岁,刚拍完甄嬛传里的“温实初”,从横店直接飞到拉萨。有人问他为什么来,他挠挠头:“就是想听听自己的声音,在这么高的地方,会变成什么样。”同行的导演陈凯歌记得,头天晚上在酒店,刘欢抱着吉他试唱了几句青藏高原,唱到“呀啦索”时突然顿住,看着窗外的月亮说:“这歌得用命唱,高原的空气稀,但人心里的劲儿足。”

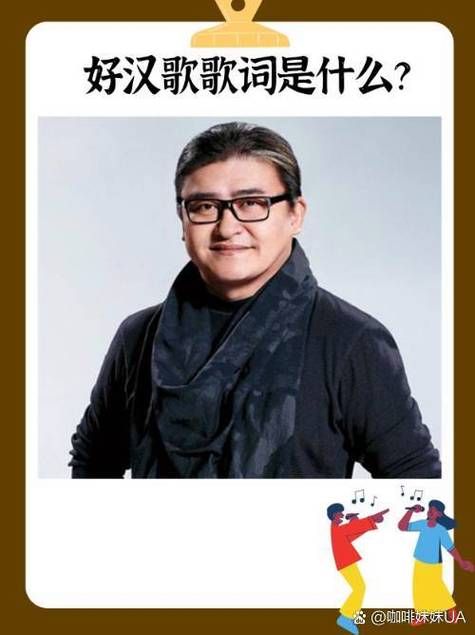

第二天清晨六点,布达拉宫前的广场上飘着青稞饼的香气,转经的老人摇着转经筒慢慢走过,红衣的喇嘛低头念着经。刘欢来得早,蹲在石阶上喂流浪狗,狗叼着他手里的馍馍,尾巴摇得像朵蒲公英。有人认出他,小声议论:“这不是唱好汉歌的刘欢吗?”他抬起头笑,眼角的皱纹堆在一起,像高原的沟壑:“是我,来这儿讨口‘仙气’。”

阳光刚把石阶晒暖,他忽然站起身,清了清嗓子。没有伴奏,没有聚光灯,他就那么唱了起来,是弯弯的月亮。开头那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”一出口,广场上的风好像都停了。转经的老人停下脚步,喇嘛抬起头,喂狗的手僵在半空——那嗓音不是录音棚里打磨出来的标准,带着点沙哑,像高原的风刮过砂石,却又透着一股说不出的韧劲,像海拔五千米以上的格桑花,根须扎在石缝里,却开得那么烈。

唱到“弯弯的月亮,小小的桥”时,陈凯歌看见有个藏族姑娘悄悄抹眼泪。她后来告诉刘欢,自己三年前离开拉萨去打工,每次听到这首歌都会想家,“今天在布达拉宫下听,就像阿妈在耳边唱”。刘欢听完没说话,从包里摸出个哈达给她,哈达上还沾着他手心的温度:“下次想家了,就想想这儿的天,蓝得能照见人心。”

那天他唱了七首歌,从好汉歌到千万次的问,从从头再来到藏族民歌青藏高原。唱青藏高原时,他故意加了个高腔,唱破音了,自己却哈哈大笑:“瞧我这嗓子,怕是高原的 oxygen(氧气)不够用了!”可台下的人却鼓起了掌,老阿妈用藏语说:“这才叫唱歌,嗓子糙,但心诚。”

后来有人问他,为什么选在布达拉宫唱歌,而不是在专业的音乐厅。他望着远处的雪山说:“音乐厅里有最好的音响,但没有最好的观众。这里的观众,能听出你嗓子里的沙哑,也能听出你心里的真。布达拉宫本身就是歌,石墙、经幡、转经筒,都是音符,我不过是跟着它们的调子哼两句。”

再后来,这段视频悄悄传到网上。有人说:“刘欢果然是老天爷赏饭吃的,连破音都那么动人。”有人说:“以前听他的歌是觉得好听,现在听是觉得有温度。”刘欢看了评论,只说了句:“唱歌哪有什么技巧,把心里的东西掏出来,就行啦。”

如今再听那段布达拉宫的录音,背景里还能听见风声、转经筒的轻响,还有刘欢偶尔的咳嗽。可就是这些不完美,让歌声像高原的河流,带着泥沙,却奔涌着最原始的力量。或许这就是音乐的意义——不是为了惊艳谁,而是在某个特定的时刻,某特定的地点,让两个灵魂隔着时空,轻轻碰了一下。

下次当你觉得疲惫的时候,不妨听听刘欢在布达拉宫的歌声。那歌声里没有华丽的修饰,只有高原的风、石阶的温度,和一颗真诚到发光的心。你会突然明白:最好的音乐,从来不是高不可攀的艺术,而是像高原的阳光一样,照进你心里最角落的地方,让那儿也长出一格桑花。