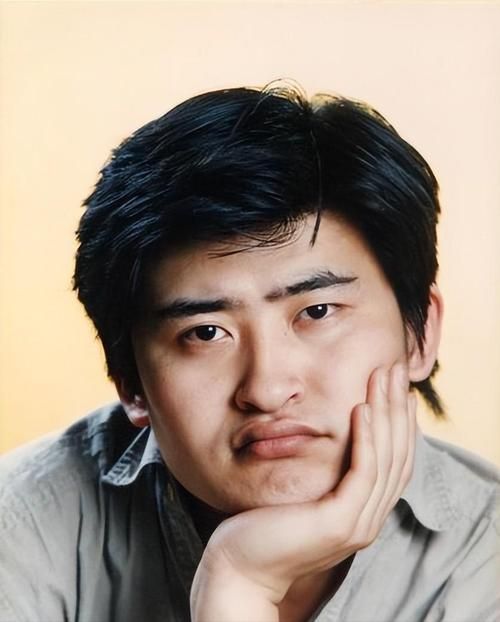

提到刘欢,你会想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问中穿透时空的深情,还是舞台上那副标志性圆框眼镜后,对音乐近乎苛刻的执着?这位被称作“乐坛教父”的音乐人,用近四十年的时光在华语乐坛刻下了深深的印记。而在这光芒之外,有一群来自云南红河山林的音乐人,他们用彝语歌唱、用 natural 乐器吟鸣,把山风、月光、火塘边的故事写成歌——他们叫“山人乐队”。当这两条看似平行的音乐轨迹相遇,会碰撞出怎样的惊喜?又藏着多少不为人知的、关于音乐本真的答案?

“我听过他们,那是山里长出来的声音”

刘欢与山人乐队的缘分,早在多年前的一档音乐节目里就埋下了伏笔。2012年,山人乐队带着一首不要怕登上中国好声音的舞台,主歌手鸦林沙用彝语唱出“不要怕,不要怕,黑夜过去有朝霞”,那声音干净得像山泉流淌,又带着泥土的厚重。坐在导师席的刘欢,听完没有立刻转身,而是低头闭眼,指尖轻轻敲着桌面,几秒后抬起头,眼里带着光:“这是我听过最打动我的声音之一,它不是唱出来的,是长出来的。”

后来在后台,刘欢主动找到山人乐队成员,聊了很久云南的音乐聊了很久山里的故事。“他说我们唱歌时,像站在自家火塘边跟长辈说话,没有技巧,但情到了位。”乐队成员小雄回忆起那个场景,声音里还带着兴奋。刘欢则曾在采访里提到:“现在的音乐太多‘人为设计’了,而山人身上有最宝贵的东西——他们不觉得自己在‘做音乐’,他们只是在‘说话’、‘生活’,音乐是生活的一部分,不是表演的产品。”

从“殿堂”到“山林”:他们都在找音乐的“根”

你能想象吗?当刘欢用他穿透力极强的高音,对着山人乐队的彝语和声附唱“月亮出来亮汪汪”;当手鼓声与钢琴声在录音室里交织,一个来自北京的音乐殿堂,一个奔走于山间的民族乐团——没有刻意的“融合”,只有两个对音乐赤诚的灵魂相互靠近。

刘欢的音乐里,一直藏着对“根”的追寻。早年在美国留学时,他就痴迷于布鲁斯、爵士,后来却越来越痴迷中国民歌:“那些老歌里,有我们民族的脾气、性格,喜怒哀乐都在里面,比任何华丽的技巧都。”而山人乐队,从2009年成立起,就没想把音乐“做”得多么“高大上”。他们用彝族小三弦、木叶、巴乌这些“土”掉渣的乐器,唱着“砍柴要砍月Combined柴疙瘩”“阿老表,你要来呢嘎”这样带着烟火气的歌词,却在中国好歌曲的舞台上让杨坤红了眼眶:“你们的歌,让我想起了小时候老家院子里的烟火气。”

说到底,刘欢和山人乐队,其实是一类“较真”的人。刘欢会在录制专辑时,为了一个音色的处理熬通宵;山人乐队会为了保留一首老歌里最原始的呼吸声,放弃后期修音。“音乐这东西,骗不了人。”刘欢曾在采访里说,“观众能听出你是真动了情,还是只是在走流程。”而山人乐队的主歌手鸦林沙说得更有意思:“我们唱歌时,想着的是阿妈教我们的‘歌要唱给山神听’,不是唱给评委看的。”

那些年,他们一起守护的“不流行”

这些年,刘欢不计成本地做中国好歌曲歌手,把很多小众音乐人推到台前;山人乐队则背着乐器走了云南无数山寨,收集快要失传的民歌。刘欢说:“我总想着,能让更多人听到这些‘不一样’的声音,是我的责任。”山人说:“我们不怕小众,怕的是有一天,年轻人听不懂阿祖唱的歌了。”

2021年,刘欢和山人乐队在“我们的歌”舞台上合作了一版阿诗玛。刘欢用钢琴铺底,山人的彝族小弦和声,再加上杨魏玲花的高音,三股力量交织在一起,像大山的回响,又像城市的低语。节目播出后,有人评论:“终于明白刘欢为什么力挺他们——这不是‘传统’与‘流行’的对抗,是‘真心’与‘套路’的对决。”

是啊,在这个流量为王、快餐文化盛行的时代,刘欢守住了音乐人的“风骨”,山人乐队守住了民族的“魂”。他们也许不会永远站在聚光灯下,但他们的歌,会在某个深夜,某个街角,某个人的心里,突然响起——就像山风,看不见,却能让人心里发暖。

写在最后:音乐的本真,从来都“不装”

刘欢和山人乐队,一个如参天大树,深扎根系,枝叶却向着云霄;一个如山林野草,看似平凡,却能在石缝里长出力量。他们用最朴素的方式告诉我们:音乐的终极意义,从来不是技巧有多炫、流量有多高,而是能不能触动人心深处的柔软。

所以,当你下次听到“不要怕”的吟唱,或者刘欢那声深情的“大河向东流”,不妨静下来想想:在这浮躁的世界里,我们是不是也该像他们一样,守住心里的“那片山”,守住对“真”的执着?毕竟,能穿过时间的好音乐,从来都不“装”,它就像山泉水,甜,是因为它本来就这么甜。