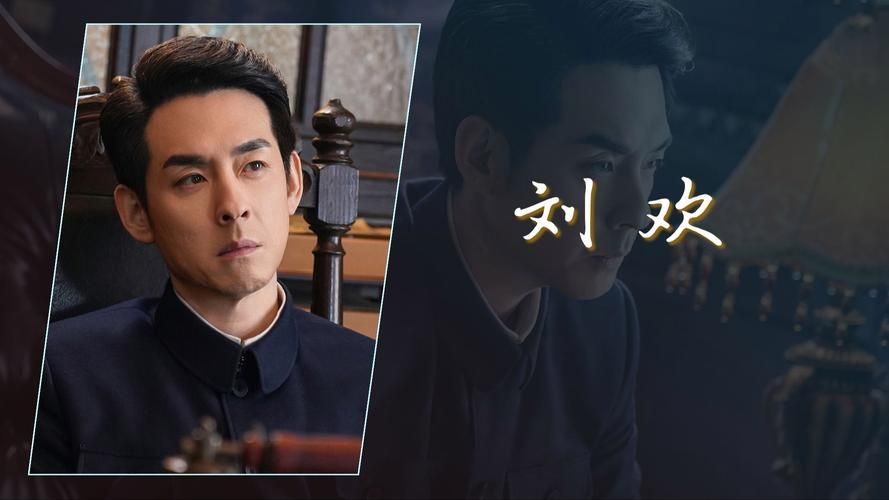

如果让你说出华语乐坛“不会过气”的声音,很多人会第一时间想到刘欢。从好汉歌的“大河向东流”,到弯弯的月亮里的淡淡乡愁,再到相约1998与那英的经典合唱,他的嗓音像陈年的酒,越品越有味道。可不知从什么时候起,网络上突然冒出“刘欢被封杀”的传言——有人说他“得罪资本”,有人说他“退出娱乐圈”,甚至有人翻出他早年的采访片段,试图找出所谓“被封杀”的“证据”。

但奇怪的是,这么多年过去,刘欢没出现在主流选秀的舞台上,没频繁上综艺带货,却总能在关键时刻“冒”出来:2022年北京冬奥会开闭幕式,他唱着雪落的夜晚和雪花,声音里的温度和力量让全网破防;去年抖音发布“年度声音报告”,他的从头再来依然被无数网友用作BGM。这不禁让人疑惑:一个被“封杀”的人,怎么还能在国家级舞台上发光?那些“封杀”的传言,到底从何而来?

所谓“封杀”,不过是大众对“不合群”的误读

翻看刘欢的履历,你会发现他的“不合群”几乎贯穿整个职业生涯。上世纪90年代,正当如日中天时,他拒绝参加央视春晚的“压轴”邀请,理由是“不想过度曝光”;后来他接拍国产汽车广告,却拒绝用“假唱”对口型,坚持现场录制真声;甚至有传他因“不愿配合某些商业演出”被“行业排挤”,可他本人毫不在意:“唱歌是我的本分,不是赚钱的工具。”

这些“不配合”,在流量当道的娱乐圈,确实显得“格格不入”。习惯了艺人刷存在感、争C位的观众,自然会觉得“这么低调,是不是被‘封杀’了?”可刘欢的“低调”,从来不是“被迫”,而是“主动”。他曾在一档访谈里直言:“我身边不少朋友,为了上热搜、抢流量,连生活都没了。我更愿意花时间写一首歌,哪怕它不那么‘流行’。”

这种“不合群”,在浮躁的娱乐圈里,反而成了他的“铠甲”。当他把所有精力投入音乐创作时,作品就成了最好的“通行证”。比如他为电视剧甄嬛传创作的凤凰于飞,歌词里的“碧落黄泉为寻你”,旋律婉转悠扬,至今仍是古装剧配曲的标杆;他翻唱的从前慢,寥寥几句唱尽岁月静好,让无数年轻人重新爱上这首歌。这些作品或许没有“爆款单曲”的流量,却有着经得起时间检验的艺术价值——而真正的好音乐,从来不需要靠“曝光”来证明自己。

从“歌坛巨匠”到“音乐教授”,他活成了娱乐圈的“清流”

其实,“刘欢被封杀”的传言,很大程度上源于大众对“娱乐圈”的定义越来越窄。在很多人的认知里,娱乐圈就该是“热搜、综艺、粉丝打榜”的组合,而像刘欢这样“不混圈、不炒作、不营销”的艺人,自然会被贴上“退圈”甚至“被封杀”的标签。

但刘欢真的“退圈”了吗?仔细看看他的动态就知道:这些年,他除了在中央音乐学院的课堂上教书育人,带出了一大批优秀的学生;还参与了不少文化类节目,比如中国好声音的导师席位,他从不轻易点评,每一句却都直指音乐的本质;甚至在2023年的“音乐分享会”上,他一口气聊了两个小时“流行音乐与民族文化的融合”,台下坐着的学生和音乐爱好者,听得入了迷。

有人说他“过气了”,可当你看到00后网友在评论区留言:“爷爷辈的歌迷,现在依然在单曲循环刘老师的新歌”时,就会明白:真正的“不老”,从来不是靠挂在热搜上维持,而是靠作品在一代又一代人心里扎根。刘欢或许不是娱乐圈里“最活跃”的艺人,但他一定是“最被需要”的音乐人之一——对于他而言,“被封杀”这种虚无缥缈的词,远不如“教会学生唱好一首歌”“写出一首打动人的旋律”来得重要。

谣言止于智者:真正的艺术家,不需要“流量标签”来证明自己

回看“刘欢被封杀”的传言,其实不难发现它的荒谬性:如果一个人真的被“封杀”,又怎能在冬奥会这样万众瞩目的舞台上演唱?又怎会有无数品牌争相合作(尽管刘欢本人很少接商业代言)?又怎会被年轻一代称为“音乐活化石”?

这些传言的出现,或许折射出娱乐圈的某种焦虑:当“流量”成了衡量艺人的唯一标准时,那些靠作品说话、不迎合流量的“异类”,反而成了大众眼中的“谜团”。但刘欢用四十多年的音乐生涯告诉我们:真正的艺术家,从来不会被“封杀”,因为他们的价值,早已融入作品之中,刻进时代的记忆里。

所以,下次再听到“刘欢被封杀”的说法,不妨反问自己:那个唱着好汉歌声音洪亮的男人,那个在冬奥舞台上用歌声温暖世界的音乐人,真的需要靠“封杀”这种词来博关注吗?答案,或许就藏在他下一首歌里。

毕竟,好音乐,永远不会“过气”;而真正的艺术家,也从来不会被“标签”定义。