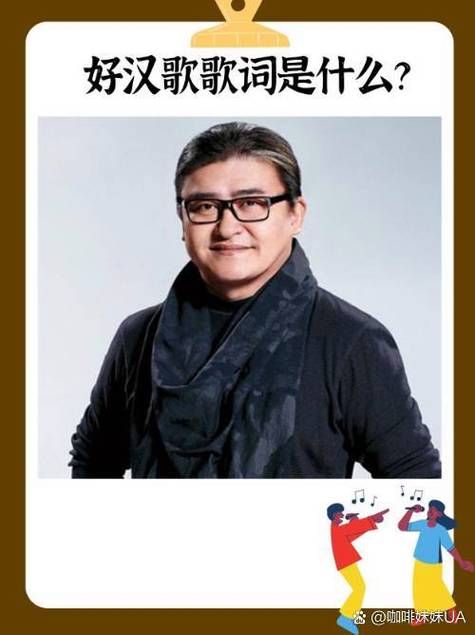

提到刘欢,你脑子里会跳出什么画面?是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈沧桑,是好春时节里温润如玉的深情,还是身材微胖、总能用笑容化解尴尬的“导师”模样?但你想过没——这样一个后来成了“中国流行音乐活化石”的大嗓门,小时候其实是别人眼里的“闷葫芦”?他身上的音乐种子,到底是在什么样的土壤里悄悄发芽的?

北京大院的“军娃”:家庭是音乐的“第一捧土”

1953年,刘欢出生在北京一个普通的军旅家庭。父亲是文工团的铜管乐手,母亲是语文老师,按说“艺术基因”该早早显山露水,可小时候的刘欢,在邻居眼里却是“最不会来事的孩子”。

“这孩子不爱说话,总是一个人搬个小板凳坐在院里听收音机。”后来接受采访时,刘欢的老邻居还这样回忆。那时候家里没有电视,收音机就是他的“玩具”——从中央人民广播电台的小喇叭,到父亲带回来的古典音乐唱片,他听得比谁都专注。有时候母亲在教学生背古诗,他趴在旁边跟着哼,调子居然一字不差。

真正让家人发现他“不一样”的,是6岁那年夏天。邻居家办婚礼,请来民间乐队吹奏,刘欢挤在人群里听了整整一下午,回家后竟凭着记忆,把唢呐调、笛子调、二胡调全用口琴吹了出来。父亲又惊又喜,当即从单位借了把旧口琴:“这孩子,可能有乐感。”

后来父亲开始教他吹长号,可长号又重又难掌握,瘦小的刘欢每次练完胳膊都累得抬不起来。母亲看在眼里,没逼他,反而每天晚上坐在灯下给他讲故事——讲莫扎特4岁写交响曲,讲贝多芬失聪后还写命运交响曲。这些故事像种子,悄悄扎在小刘欢心里:“原来音乐不光是玩,是能‘说’出心里话的。”

从“跑调大王”到“音乐课代表”:天赋里的“笨功夫”

你可能不信,后来以“嗓音浑厚、气息稳如磐石”著称的刘欢,小学时第一次参加合唱团,居然被老师骂“跑调大王”。

那是小学三年级的“六一”汇演,班主任选了让我们荡起双桨,让刘欢领唱。可他太紧张,站在台上嗓子发抖,高音直接唱成了“破锣嗓”。下台后他哭得稀里哗啦,觉得“自己根本不是唱歌的料”。没想到班主任却拍着他的肩膀说:“你节奏感好啊!别急,慢慢来。”

从那以后,每天放学后,学校的音乐教室总能看到他的身影——他把老师教的谱子抄在本子上,回家后对着收音机练,对着镜子看口型。有一次母亲半夜醒来,发现他的房间里还亮着灯,趴在桌上写写画画,走近一看,原来是把歌唱祖国的旋律拆成了单音,标上“do re mi fa sol”。

初中的时候,他遇到了改变他一生的音乐老师——王老师。王老师是音乐学院毕业的,看出了刘欢的执着,特意把他拉进学校的“小乐队”,让他从打手鼓、吹口琴开始学“和声”。为了练节奏,刘欢每天放学抱着家里旧脸盆,用两只筷子敲,敲到邻居敲窗户抗议;为了练气息,他跟着火车“呜呜”的鸣笛声,长长地吸气、呼气, sometimes 能憋上两分钟。

努力没白费。高中时,刘欢成了学校的“音乐课代表”,不光能自己写歌,还带着同学排合唱,拿了不少奖。有一次学校组织“五四”演出,他写了一首青春励志的歌,登台时台下掌声雷动,那一刻他突然明白:“原来唱歌,能让人这么快乐。”

从“胡同少年”到“音乐之路”:每一步都是“意外”的铺垫

1977年,恢复高考的第一年,18岁的刘欢面临人生第一个岔路口:父母觉得他“性格内向,当老师最合适”,可他自己心里装着音乐——他想考音乐学院,可那时候“流行音乐”还是个“敏感词”,正经院校根本不开这门课。

纠结中,他先考进了北京国际政治学院(现在的对外经济贸易大学)的法国文学专业。没想到这个“意外”的选择,反而让他的音乐路越走越宽。大学期间,他加入了学校的合唱团,还跟着留学生学唱英文歌——那时候邓丽君的歌刚“悄悄”流行起来,他在宿舍里用“三洋牌”录音机录下自己的翻唱,没想到在同学间传开了,成了“校园歌手”。

1985年,毕业两年的刘欢,在一次朋友聚会上被一位电台导演发现了。导演听他唱了一首昨夜星辰,当场拍板:“你一定要来我们电台录歌!”就这样,他的第一首原创歌曲少年壮志不言愁诞生了,作为电视剧便衣警察的主题曲,一下子火遍大江南北。你知道吗?这首歌的录制,其实只用了3个小时——刘欢看着歌词,旋律“自己就从嗓子眼里流出来了”。

后来的故事,大家都知道了:弯弯的月亮唱出一代人的乡愁,好汉歌让他成为“中国风”音乐的先驱,相约一九九八让他和那英的经典组合刻在几代人记忆里。可成名后的刘欢,总爱提起小时候那段“听收音机、敲脸盆”的日子:“哪有什么天赋,不过是比别人多听了几年歌,多练了几天嗓子罢了。”

写在最后:那些“不起眼的开始”,藏着了不起的坚持

现在的刘欢,很少出现在综艺里,更多是在大学教书,带着学生钻研音乐里的“中国味道”。有次学生问他:“刘老师,您小时候是不是就知道自己会成大歌星?”他笑着说:“哪儿啊?我就觉得,唱歌比背诗有意思。”

你看,后来那个能在舞台上“用声音讲故事”的大师,曾经也是个会因为跑调而哭鼻子的孩子;那个能让几代人跟着哼唱的“嗓金”,起步于一把旧口琴、一个旧脸盆。刘欢的故事像一面镜子:我们总觉得“天才”都自带光环,却忘了每个人的高光时刻,或许都藏着无数个“默默练习”的平凡日夜。

下次当你遇到“自己不是这块料”的念头时,不妨想想那个坐在胡同里听收音机的小刘欢——天赋或许给了他起点,但让起点变成高地的,从来都是“再坚持一下”的勇气。毕竟,谁不是从“小时候”,一步步长成了“后来”的自己呢?