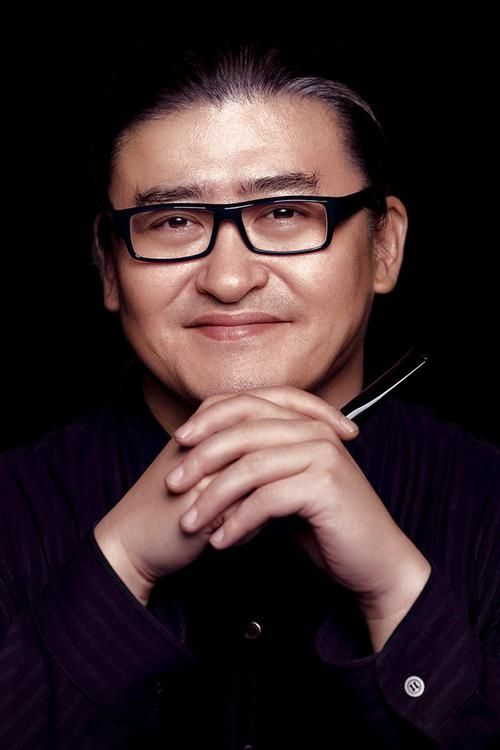

在娱乐圈这个“颜值即正义”的赛道上,似乎永远在追逐“标准美”:高挺的鼻梁,流畅的下颌线,紧致的皮肤,年轻的轮廓……可偏偏有个人,从1980年代走到现在,硬是把“帅”这个字活出了另一种模样——他身材微胖,戴着标志性的黑框眼镜,笑起来眼角的皱纹能堆成小扇子,却让无数人说:“刘欢,才是越看越帅的男人。”

一、“初遇”时的帅:是天才的光,也是少年的狂

第一次认识刘欢的人,很少会先注意到他的外表。1987年,他在北京国际流行音乐节上唱了少年壮志不言愁,36岁的胡子拉碴,穿着朴素的衬衫,站上台开口的瞬间,声音像把锤子,直接砸进心里。“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流……”那是一种没经过打磨的、带着毛边的生命力,像清晨的露珠,晶莹又滚烫。

那时候的“帅”,是他站在舞台上的底气。作为中央音乐学院的教师,他的专业是“硬通货”:对西方音乐体系的通透理解,将民歌、摇滚、古典融会贯通的能力,让他在当时一众流行歌手里显得格格不入,又耀眼得不容忽视。有人评价他“唱歌像弹钢琴,每个音符都有位置”,这种对艺术的较真,本身就是一种帅——不是靠脸,是靠“本事”撑起的气场。

更让人记不住他长相的,是他的“反套路”。90年代当歌手都开始包装造型,他却常年是寸头加眼镜,有一次在春晚穿一身黑西装,观众调侃“像去参加学术研讨会”,他乐呵呵地说:“舒服最重要。”这种对“外在”的毫不在意,反而让“内在”的光芒更刺眼——就像一块未经雕琢的玉,你根本顾不上看它的皮,只会被里面的纹理吸住。

二、“中年”的帅:是对生活的妥协,也是对原则的坚守

如果说年轻时的帅是“锋芒毕露”,那刘欢中年的帅,更像是“岁月沉淀后的温润”。2000年后,他的体重一路飙升,眼镜片越来越厚,有人开玩笑“刘老师快成一个球了”,他自嘲:“没办法,奶茶和红烧肉,是我的精神食粮。”

但有意思的是,他的“不完美”,反而成了观众心里的“完美点”。在我是歌手的舞台上,他唱千万次的问,没有华丽的技巧,却把那种痛感唱得撕心裂肺;转身当导师,其他导师抢镜头、搞话题,他永远坐在角落,认真听学员唱歌,点评时直击要害:“你这句气息虚了,像踩棉花”“情感不够,你自己都没信,怎么让听众信?”不迎合,不讨好,只对音乐本身负责——这种“轴”,在浮躁的娱乐圈,反而成了稀缺的“帅”。

更动人的,是他藏在细节里的“柔软”。有一次节目里,一个农村来的选手紧张到发抖,刘欢没说漂亮话,而是走到他身边,轻轻拍拍他的背:“别怕,你唱得比我第一次上台好多了。”后来得知学员没带够钱,他默默让人送去生活费,还不让对外说。这种对普通人的共情,对弱者的尊重,比任何精致的妆容都更能打动人——毕竟,真正的帅,是心里装着别人。

三、“如今”的帅:是时光的礼物,也是“反审美”的胜利

如今的刘欢,65岁了,头发花白,肚子更大了,走路有些蹒跚。可每次他出现在公众视野,评论区总会冒出一堆“我爸爸的偶像”“听他歌长大的我,现在带孩子听”“刘老师怎么越老越有味道”。

为什么大家觉得他“越老越帅”?或许是因为我们终于明白:“帅”从来不是一张年轻的脸,而是岁月在他身上刻下的痕迹——眼角的皱纹,是几十年来为音乐熬的夜;发福的身材,是对生活热爱的证明;温和的眼神,是阅尽千帆后的通透。

比起现在娱乐圈那些“流水线帅哥”的千篇一律,刘欢的“帅”是“有故事的”:他经历过中国流行音乐的黄金年代,见证过港台音乐的涌入,也熬过互联网冲击的寒冬,却始终没丢对音乐的敬畏;他教出过无数学生,却从不提“名师”二字;他身体不好,却坚持每年做公益,把声音化作力量。

这种“帅”,不迎合潮流,不讨好流量,只忠于自己的内心和热爱。它像一杯老酒,初尝或许不惊艳,后劲却越来越足——直到某一天你突然发现,这个“不完美”的男人,活成了最完美的样子。

所以回过头看,刘欢的“帅”,究竟是什么?是才华的光芒,是人格的温度,是岁月的沉淀,更是对“帅”这个字最彻底的颠覆:他告诉你,真正的美,从来不是符合标准,而是活出自己的独特;真正的帅,从来不是外表的惊艳,而是内心的丰盈。

可能,这就是为什么我们越看他越帅——因为我们在他身上,看到了自己想成为的那种人:不随波逐流,不迷失方向,在时光里,长成了自己喜欢的样子。