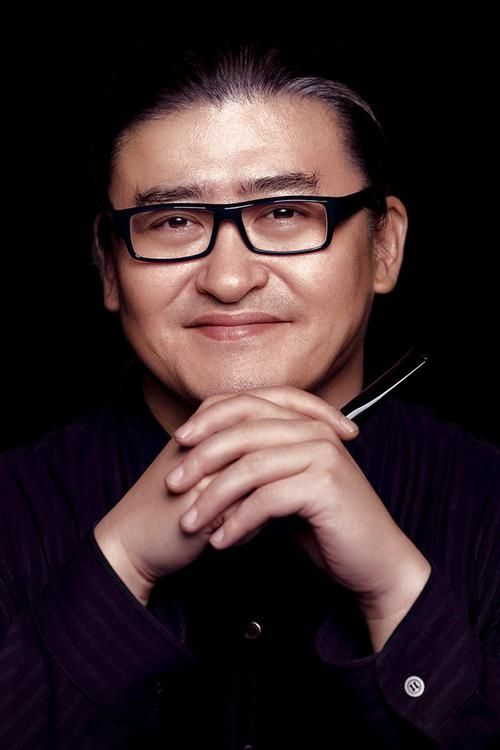

提起刘欢,乐坛老一辈的听众总爱叫他“歌坛大哥大”。这个从80年代就唱遍大街小巷的男人,手里的作品能从少年壮志不言愁排到好汉歌,嗓子里的故事比很多人的歌单还长。但这些年,大家聊起他时,“好老师”的身份反倒越来越亮——从中国好声音的导师席,到中央音乐学院的教授讲台,他带出的学生,好像总能像长了“隐形的翅膀”,一飞冲天。你有没有想过:同一个刘欢,为什么他接手的“苗子”,总能比同龄人少走几年弯路?

一、他的“带人哲学”:先把“人”立住,再谈“歌”

刘欢带学生,最不碰的就是“流水线包装”。在好声音那几年,有观众吐槽他“太严格”,选手一开口不对,他就能皱着眉打断:“技巧再好,没情绪的歌声,就像没放盐的菜,吃不出鲜。”但你看他指导谭维维时,却像个老朋友陪她翻旧事——聊她在山里的日子,聊她第一次登台的紧张,聊她为什么总想唱“苦大仇深”的歌。后来谭维维在我是歌手唱谭,唱到“我是一棵小草”时镜头给到刘欢,他眼角泛红,嘴里跟着哼,仿佛听见的不是歌声,是一个女孩从泥土里长出来的倔强。

他说:“教唱歌,先教做人。”有个年轻学员想走“流量小生”路线,唱高音时故意挤眉弄眼,后台他直接递瓶水:“你把心思从‘怎么炸场’挪到‘怎么让听众心里动一下’试试?”后来这孩子沉下心打磨作品,上综艺时不再刻意凹人设,反而因为真诚被圈粉。刘欢眼里,好的歌手不该是“会发声的道具”,得有血有肉,能让听众从歌里看见自己——这大概是他带出的学生总能“长情”的原因:观众记住的是“活生生的人”,而不是“转瞬即逝的旋律”。

二、不捧“速成蛋糕”,他熬的是“慢火老汤”

娱乐圈最缺的是耐心,但刘欢偏要“熬时间”。有个叫吉克隽逸的彝族女孩,刚上节目时方言重,高音像“卡在嗓子里的石头”,大家都说她“红不了”。刘欢却每天留她加练,从发音咬字到情感层次,一点一点抠。有人说“何必费这个劲”,他却说:“好东西,得磨三个月才香。”后来吉克隽逸翻唱不要怕,词是彝语,曲调简单,却因为唱出山里人面对命运的不服输,直接火出圈。如今十年过去,她依然是能扛舞台的“实力派”,再不像当年那个被质疑的“新人”。

他总说:“流行来得快,去得更快。我教他们的不是‘怎么红’,是‘怎么在10年后还有人听他们的歌’。”有个学生想靠短视频翻红,拍了几条“魔性神曲”,数据很好,但刘欢看完直接在课堂上放贝多芬:“你知道命运交响曲的旋律多简单吗?但它为什么200年后还在响?因为里头有‘人活着该有的样子’。”后来那学生把短视频账号注销,跑去livehouse驻唱,现在写的歌,粉丝说“一听就觉得‘有根’”。

三、他给的“底气”:不是“我罩着你”,是“你行,你自己闯”

刘欢从不给学生“开后门”。有学生想靠他的人脉拿资源,他直接摇头:“我的人脉,是我在音乐圈攒了半辈子的信任,不是给你垫脚的石头。你要真行,就自己走到我跟前。”但他给的“软实力”,比资源更管用——他带学生看演出,不是坐在前排当“观众”,是拉到后台,让他们跟词作者聊创作思路;他去音乐学院上课,不用课本,直接放Live片段,告诉学生“现场唱劈了不可怕,可怕的是观众看不出你在拼命”。

最绝的是他教“抗挫折”。有个学生在比赛中失误,哭得不肯上台,刘欢没安慰,递给他一杯酒:“你知道吗?我最巅峰的时候,一场演唱会唱到失声,在后台偷偷抹眼泪。但观众不知道,台上的灯光一亮,你还得笑着唱下去。这就是我们的‘命’——摔了,爬起来,拍拍土,接着来。”后来这学生拿了冠军,领奖时第一句话是:“刘老师教我,输不可怕,怕输才可怕。”

说到底,娱乐圈从来不缺“一夜成名”的神话,但缺“能火十年”的演员。刘欢带学生,就像老中医看病:不头痛医头,脚痛医脚,是把脉整个“人”——他的专业,是把几十年的音乐阅历酿成“药引”;他的权威,是从不妥协的“音乐洁癖”;他的可信,是带出来的学生一个个用作品说话。或许这就是“顶流”的密码:真正的好老师,不是把学生推向风口,是让他们长出能站稳的翅膀,能在娱乐圈的风里,飞得更远,也更稳。