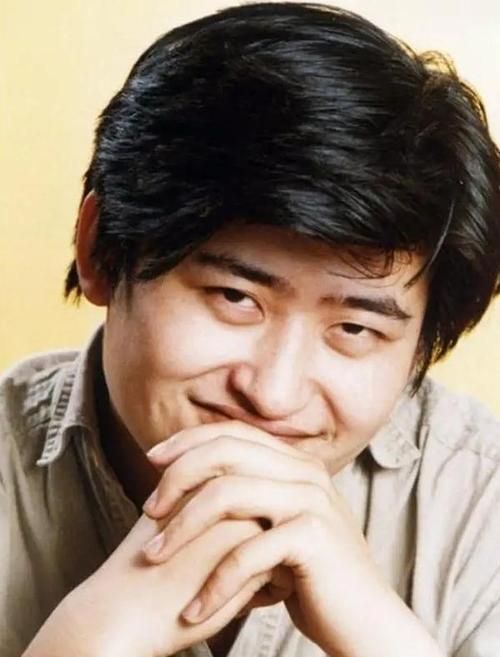

在华语乐坛,刘欢是个绕不开的名字。从少年壮志不言愁的激昂,到弯弯的月亮的婉约,再到好汉歌的豪迈,他的嗓音像是被岁月打磨过的器皿,装满了音乐里最本真的情感。可很少有人知道,这位被称作“活化石”的歌者,背后总提起一位“师傅”——不是舞台上并肩的伙伴,也不是聚光灯下的导师,而是在天津音乐学院琴房里,用一把旧吉他、几句大白话,为他推开音乐世界大门的恩师鲍元恺。

“他让我明白:音乐不是技术,是‘人’的东西”

1981年,19岁的刘欢揣着一把破吉他考上天津音乐学院作曲系,在此之前,他只是个爱唱苏联歌曲、能把太行山上吼得 neighborhood 回荡的北京小子。第一次见到鲍元恺时,刘欢正对着和声谱发愁——他习惯用“吼”来表达情绪,却不懂乐理里的“门道”。鲍元恺没有批评他,反而拨了拨琴弦:“你听听这根弦,振动的时候是不是在‘说话’?音乐得先让自己听见心里的声音,才能让别人听见。”

这句“音乐是说话的”,像把钥匙打开了刘欢的耳朵。鲍元恺是作曲科班出身,却从不拘泥于课本上的规则。他会带着学生坐在操场看台,听风吹过高墙的声音,说“这就是节奏”;会让他们闭着眼睛听雨点打在铁皮屋顶上的疏密,说“这就是和声”;甚至会在课堂上突然放一段民间小调,吼一嗓子“你们听听,这才是活着的音乐!”

刘欢后来在采访里总说:“鲍老师从没教过我什么高深的技巧,但他让我知道,音乐不是冰冷的音符,是带着体温的故事。”1984年,刘欢写了自己第一首真正意义上的歌流浪者之歌,拿着谱子给鲍元恺看,鲍老师只改了三个音,却在谱子空白处写了行小字:“你的流浪里,有北京的胡同味儿,别丢了。”

“他教会我‘慢’:等一个音符,等一个人成长”

80年代的天津音乐学院,学风朴素得像琴房里的木头地板。鲍元恺给学生上课,从不拖堂,却常“拖”着刘欢留下来。有次刘欢练声练到沙哑,急得直拍桌子:“我嗓子是不是废了?”鲍元恺递给他一杯温水,慢悠悠说:“嗓子是肉长的,不是铁打的。你听过老张唱片吗?他年轻时嗓子也‘哑’,可那‘哑’里头,有几十年的活。”

“慢”成了鲍元恺给刘欢最珍贵的礼物。刘欢性格急,唱歌总想一口气把情绪推到最高,鲍元恺就让他对着蜡烛唱,要求“火焰不能晃”;他总觉得技巧不够“炫”,鲍元恺就把他拉到民间采风,听山西老汉唱走西口,听天津相声演员“说哏”,回来说:“你那些技巧,赶不上人家一个‘颤音’里的情。”

这种“慢”,让刘欢的嗓音里沉淀了别人模仿不出的东西。1990年唱弯弯的月亮,很多人觉得他“不飙高音不够劲”,刘欢却坚持用气声唱那句“岁月啊,你带不走那悲伤的河山”——后来这首歌火了30年,有乐评人说:“刘欢的嗓子,像老酒,是鲍元恺帮他‘酿’出来的。”

“他从不‘捧’我,却总在台下托着我”

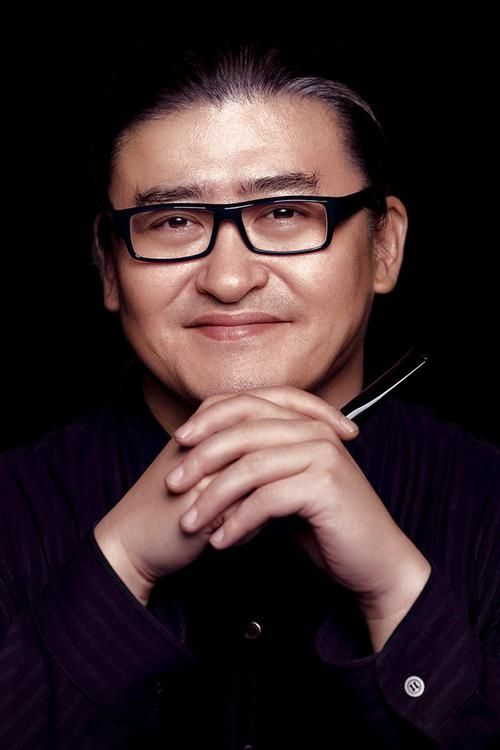

刘欢火了之后,总有人问鲍元恺:“您教出这么有名的学生,骄傲吗?”他每次都摆摆手:“刘欢是刘欢,我是我。”1998年,刘欢在央视好汉歌里唱出“大河向东流”,一夜之间红遍大江南北,有记者找到鲍元恺想写“师生情”,鲍老师却躲了,说“写他的歌,别写我”。

可刘欢心里,从没忘过这位“师傅”。2010年,鲍元恺70大寿,刘欢推掉所有工作飞到天津,没带礼物,只抱着吉他弹了首当年鲍老师教的在那遥远的地方。弹到一半,他眼圈红了:“鲍老师,当年您说我‘嗓子里有块玉’,我今天把它献给您。”

如今刘欢50多岁,依然活跃在舞台上,依然会在采访时提起“天津的鲍老师”。有次年轻人问他“怎么把歌唱得有故事”,他说:“你去听鲍老师的歌,他写的炎黄风情24首民歌,哪首不是有人?音乐这东西,先是‘人’,才是‘术’。‘师傅’教我的,从来不是怎么‘唱’,是怎么‘活’——活成一个有温度的音乐人。”

原来真正的“师傅”,从不是教你拿第一的人,而是在你跑得太快时,提醒你“看看脚下的泥土”;在你觉得全世界都喧嚣时,告诉你“听听心里的声音”。刘欢的嗓子能穿透30年时光,大概是因为,鲍元恺早就在里面种下了最深的根——那是对音乐的敬畏,对生活的热忱,以及对“人”本身的珍重。

下次再听刘欢唱歌,不妨闭着眼想想:那个在天津琴房里,用吉他“说话”的师傅,他教会他的,从来都不只是一首歌。