打开手机相册,搜索“刘欢”,跳出来的第一张图片是什么?是好汉歌里扬起下巴、眼含热泪的经典造型,还是歌手里白发苍苍却依旧声如洪钟的侧脸?又或者,是你年少时攒下的磁带封面上,那个穿着西装、眼神里透着“学院派”严肃的男人?

我们总说“见字如面”,但对于刘欢来说,他的每一张封面图片,何尝不是“见封面如见其人”——甚至,是见封面如见一个时代。

封面里的“人设”:从“实力派”到“无标签”的真实

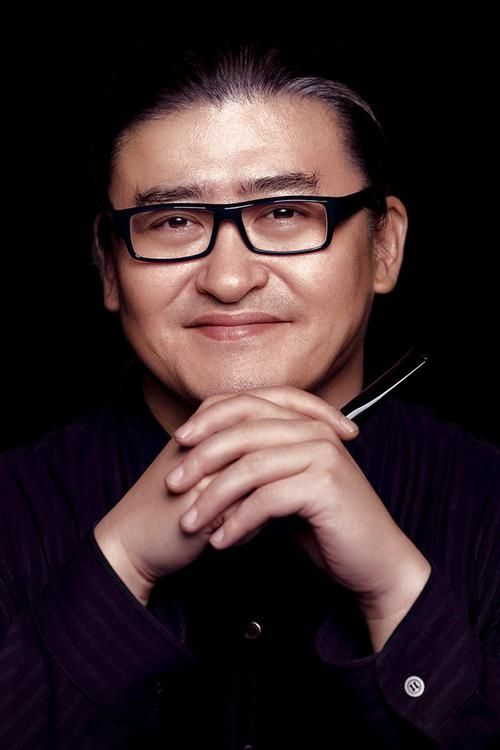

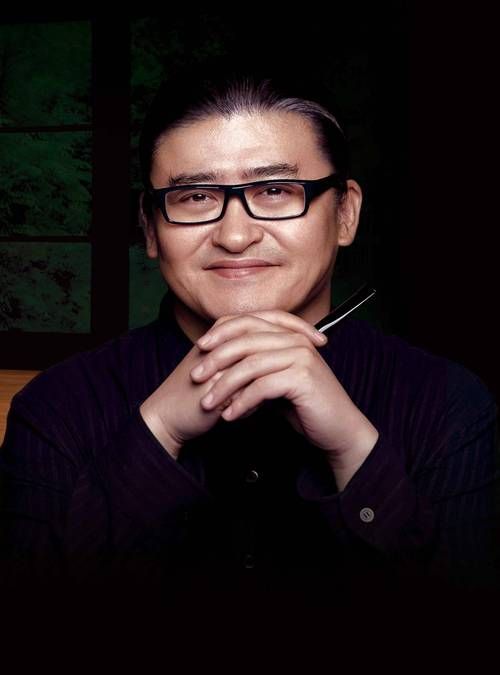

1993年,刘欢为电视剧北京人在纽约演唱主题曲,专辑封面上的他穿着黑色高领毛衣,背景是模糊的纽约街景,眼神里没有现在常见的“综艺感”,也没有刻意的“偶像包袱”,只有一种“我只想把歌唱好”的执拗。那一年,他才31岁,却已经用少年壮志不言愁弯弯的月亮证明了自己的实力,但封面里没有丝毫“巨星”的架势,反而像个刚走出琴房的教授,认真得有点“不近人情”。

后来,好汉歌的封面出来了。他顶着爆炸头,咧嘴笑着,手里还比了个“OK”,有人说“这哪里是音乐家,分明是个邻家大哥”。可就是这么一张“接地气”的封面,让好汉歌火遍大江南北,连巷口卖菜的大妈都能跟着哼一句“大河向东流啊”。刘欢的“人设”从不是团队设计的,封面里的他,从来都是“当时他在干什么,就呈现什么样子”——录专辑时熬夜熬得胡子拉碴,封面就不修图;拍杂志时想聊音乐的事,封面里的眼神就格外亮;就连参加综艺,白发苍苍的封面也从不刻意染黑,他说:“头发白着,证明我活够了岁数,该有的阅历也有了,不好吗?”

现在的娱乐圈,封面讲究“完美无瑕”,刘欢的封面却带着“不完美”的真实。可恰恰是这种真实,让40年前的封面和40年后的我们对话时,依然能说:“看,这就是刘欢,他一直是这样。”

封面里的“时代”:从磁带到短视频的流行密码

80后肯定记得,当年攒钱买刘欢的磁带,第一件事就是盯着封面看半天。封面上的歌词本边缘磨得起了毛,封面的塑料膜被撕了一角,但刘欢的眼神在封面上“盯着”你,好像在说“别着急,把歌听完”。那时候的封面,是音乐与听众之间的“信使”,没有短视频的15秒爆款,没有一键分享的便捷,只有封面里那句歌词、那个表情,让你反复揣摩,反复听。

到了2008年,刘欢为北京奥运会演唱我和你,专辑封面是他在鸟巢前的背影,灯光洒下来,背影里有传承的厚重,也有开放的自若。那一年,互联网开始兴起,封面图片不再只是实体专辑的“包装”,而是成了数字时代的“通行证”。人们用这张封面当头像,在论坛里讨论“这才是中国声音”,在QQ空间里转发“刘欢的歌声里有民族的骄傲”。

再到歌手节目里,刘欢的封面截图成了网友们的“表情包”。他皱着眉头听别人唱歌的样子,被P成“认真教授”;他夺冠后举着奖杯的样子,被配上文案“这奖杯早该属于他”。有人说“刘欢的封面自带流量”,可流量背后,是时代对他音乐的认可——从磁带到网盘,从封面截图到短视频拆解,变的是载体,不变的是封面里传递的“音乐有力量,岁月有回响”。

我们到底在怀念封面里的什么?

或许是在怀念那个“封面即态度”的年代。那时候的歌手不用靠绯闻上热搜,不用靠凹人设维持热度,一张封面就能说明一切:刘欢的封面,告诉你“我是个认真做音乐的人”;罗大佑的封面,告诉你“我在用歌讲故事”;邓丽君的封面,告诉你“音乐是温柔的”。

或许是在怀念那个“封面即陪伴”的感觉。当年抱着磁带听刘欢,封面上的他就像个“老朋友”,在你开心的时候陪你唱从头再来,在你失落的时候给你唱天地在我心”。如今打开短视频,刘欢的封面依然会出现,只是这次,他坐在镜头前,笑着对年轻人说:“别急,你们的好日子长着呢。”

所以,当我们看刘欢的封面图片时,看的哪里只是一张图?我们看的是那个把“认真”刻进骨子里的人,看的是那个用歌声陪伴我们长大的时代,看的是在这个浮躁的娱乐圈里,依然有人像他封面里那样,眼睛里有光,心中有火,脚下有路。

下次再刷到刘欢的封面,不妨多停留两秒——或许你会发现,你怀念的从来不是图片本身,而是图片里那个“不变”的刘欢,和那个被他歌声照亮过的、回不去的旧时光。