北京入秋的傍晚,风里裹着桂香和梧桐叶的涩味,鼓楼西边一条老胡同拐角,一家没挂牌的小木门常在三更天还亮着暖黄的光。有次深夜路过,听见里面传来老吉他弹唱千万次的问,调子跑得七零八落,却比录音棚里更戳心——推门一看,唱歌的人正是刘欢,脚边堆着几个空啤酒瓶,旁边围坐着几个素不相识的年轻人,有人举着手机录视频,有人跟着哼,他摆摆手说:“别拍,就是个随便唱的地方。”

这便是江湖上传了多年的“刘欢小酒馆”。说“传”,是因为它从没正儿八经宣传过,连门牌号都得跟着胡同里的老大娘打听,可偏偏成了不少人心照不宣的“精神据点”。有人问刘欢:“您开这个酒馆,是为了赚钱还是求流量?”他咧嘴一笑,露出标志性的酒窝:“要赚钱,早开三里屯了;要流量,我还用躲胡同里?”

酒馆里没什么豪华装修,墙上挂着他年轻时的演出照、和老友们的合影,角落里立着架旧钢琴,琴键有些发黄,却比任何限量款都更像“镇店之宝”。有次音乐人小柯来喝酒,坐下来就说:“欢哥,你这钢琴比我家的都沧桑。”刘欢拍拍琴盖:“跟了我三十年,陪着我熬过没钱交房租的日子,也陪着我在万人体育场唱过,它才是‘元老’。”

不少人以为,刘欢作为“乐坛大哥大”,酒馆里定是天天高朋满座,明星扎堆。可事实上,来的更多是素人:有刚毕业的音乐系学生,抱着吉他弹自己写的歌,刘欢会认真听完后说:“第三句的转音可以再慢点,像说话一样自然”;有下班过来的程序员,举着啤酒跟他聊贝多芬,他从命运交响曲扯到“为什么现在的电影配乐少了点魂儿”;还有来北京旅游的大学生,怯生生地要合影,他摆摆手:“来,咱坐这儿,别站着,拍个‘喝酒版’的。”

有次做客一档节目,主持人问他:“现在娱乐圈这么卷,您怎么还能‘慢悠悠’地守着个小酒馆?”他捏着酒杯,看着杯中的泡沫慢慢散开:“人这一辈子,不就图个‘自在’吗?当年唱少年壮志不言愁,是为了给年轻人鼓劲儿;现在开这个小酒馆,是想给真正喜欢音乐、想过真生活的人,留个地儿。”他说这话时,没有豪言壮语,倒像个邻家大哥在分享心得,“流量会变,热搜会过去,但音乐里最真的东西,酒馆里最暖的人情味,永远在。”

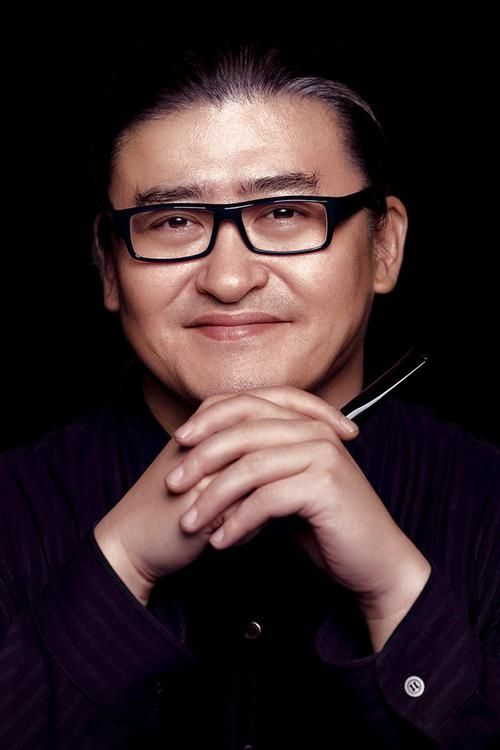

酒馆里有个不成文的规矩:不聊“谁又上热搜了”,不问“你下一个计划是什么”。有次一个年轻歌手兴冲冲来,想让他帮忙看歌,结果坐下聊了半天,变成了“怎么在娱乐圈里不丢失自己”。刘欢说:“你唱得挺好,但总想着‘要火’,就忘了音乐本身是啥了。你看我,这么多年头发少了,肚子大了,可只要一唱歌,我还是那个‘愿意为好声音站出来的刘欢’。”

如今,不少“网红酒馆”昙花一现,可刘欢的小酒馆却像胡同里的老槐树,根越扎越深。有人说这是“情怀”,可我们都知道,这哪里是简单的“情怀”?在这个所有人都追着“有用”跑的时代——唱歌要“出圈”,投资要“回报”,连交朋友都要“有用”——刘欢偏要守着个“无用”的地方:听人唱跑调的歌,聊不着边际的天,浪费一晚上的时间在“没用”的音乐和人情上。

可偏偏是这些“无用”,成了最珍贵的东西。就像那晚,曲终人散时,刘欢站在门口送客,秋风掀起他的衣角,他说:“记住,人这一辈子,得有点‘没用’的事儿,才算没白活。”

原来,娱乐圈里最厉害的“人设”,从来不是精心设计的“完美”,而是刘欢这样——把自己活成了一家小酒馆:有温度,有故事,还带着点“不合时宜”的真诚。