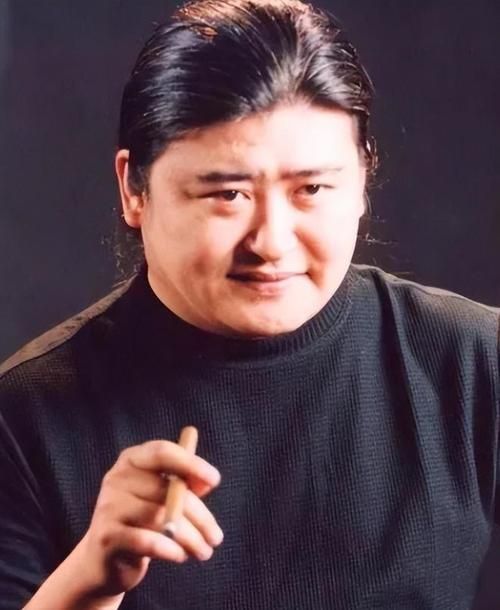

提起刘欢,乐迷脑海里第一个跳出的大概是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温润的嗓音,是华语乐坛“殿堂级”唱将的标签。但除了舞台上闪闪发光的歌者,还有一个身份更让普通人觉得亲切——刘欢的父亲。几年前,他女儿刘英雪(小名兜兜)在英语考试中只拿到0.1分的新闻,曾让无数家长炸开了锅:连刘欢这样的“学霸家庭”,孩子也会栽在英语上?这0.1分背后,究竟藏着什么样的教育智慧?

从“0.1分”到独立成长:刘欢不“鸡娃”,却把女儿养成了她自己

事情得从爸爸去哪儿第五季说起。当时13岁的兜兜第一次出现在镜头前,就被贴上了“低调”“内向”的标签,而真正引爆话题的,是刘欢在一个采访里轻描淡写提起的一件事:“兜兜英语考试得了0.1分,我对她说没关系,你努力了就好。”

这话一出,网上瞬间炸了锅。有人酸“刘欢家也不行啊,孩子照样学不好英语”,有人骂“这是对孩子不负责任,0.1分还‘没关系’?”但更多人好奇:连刘欢这样的“学霸”,辅导不了孩子英语吗?0.1分背后,是真的“学渣”,还是另有隐情?

其实刘欢自己就曾在节目中“吐槽”过自己对英语的“无奈”。作为上世纪80年代从北外毕业的高材生,刘欢的英语水平本该过硬,但他坦言:“我教兜兜英语,她听得一脸懵,我讲得血压飙升,最后只能‘各退一步’——我不逼她,她慢慢学。”

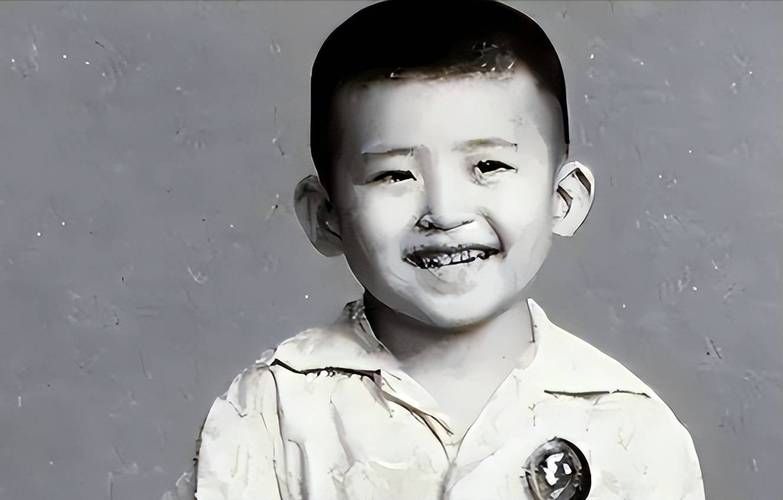

后来兜兜在采访里解释了0.1分的真相:那是一次特别的考试,老师允许学生用任何方式表达对英语的理解,她画了一幅画,用符号和图形写下了自己的答案,结果被判了0.1分——“可能是老师给了点‘创意分’吧。”这个解释让0.1分从“学渣证据”变成了“艺术少女的浪漫”,也让大家看到了刘欢教育的另一面:他不盯着分数,更在乎女儿是不是“做自己”。

比“0.1分”更重要的,是刘欢给女儿的“三件礼物”

兜兜现在28岁,毕业于美国名牌大学,学的是艺术相关专业,毕业后选择回国做独立艺术家,办画展、做设计,活成了很多人羡慕的模样。回头看0.1分的乌龙,才发现刘欢当年看似“佛系”的教育里,藏着最硬核的智慧。

第一件礼物:接纳“普通”,允许孩子“慢慢来”

刘欢曾在一次访谈中说:“我从小就告诉兜兜,爸爸是爸爸,你是你,你不用活成我的样子。”他从不把“歌坛天王”的光环压在孩子身上,也不要求她“必须优秀”。兜兜小时候学钢琴,学了三年就放弃了,刘欢没逼她;她后来想学画画,他直接给孩子找画材、请老师,“只要她喜欢,我就支持”。

这种“接纳”不是放任,而是尊重孩子的节奏。比起“别人家孩子都会什么”,刘欢更在乎“我的孩子喜欢什么”。就像0.1分的英语考试,他看到的不是分数,而是女儿敢于用创意表达自己的勇气——比起“答对”,这种“敢尝试”的能力,才更珍贵。

第二件礼物:父母相爱,是给孩子最好的“底色”

很多人不知道,刘欢和妻子卢璐的爱情故事,比他的歌还动人。两人相识时,卢璐是个法语专业的学生,不懂音乐,却成了刘欢最忠实的听众;刘欢成名后,从没让妻子和孩子卷入娱乐圈的纷扰,反而把家庭保护得很好。

刘欢曾回忆:“兜兜小时候,我们每天都会有一段‘家庭时间’,不管多忙,一家人要一起吃饭、聊天,周末去公园放风筝。”这种充满爱的家庭氛围,让兜兜从小就感受到了安全感和被尊重。教育专家常说:“孩子的问题,本质是家庭的问题。”刘欢和卢璐用几十年的相濡以沫告诉女儿:家庭是可以依赖的港湾,爱是无所不能的底气。

第三件礼物:言传身教,比“说教”更有力量

虽然不逼孩子学习,但刘欢自己从没停止过进步。即便已经是乐坛大咖,他每天依然会花几小时练声、研究音乐;为了给女儿更好的榜样,他在50岁那年毅然减肥,从200多斤瘦到了150斤,只因答应女儿“要陪你更久久一点”。

兜兜曾在社交媒体上晒过和父亲的合影,配文说:“我爸总说‘说到做到’,他是这么说的,也是这么做的。”父母的言传身教,从来不是“你要怎样怎样”,而是“我正在怎样怎样”。这种润物无声的影响,比一万句“你要努力”都更有力量。

别让“分数焦虑”困住孩子:教育的终极目标是“成为自己”

如今再聊“刘欢小姐姐”,已经不再是“0.1分学渣”的标签,而是那个拿着画笔、眼神坚定的独立女性。兜兜的成长故事,其实给所有家长上了一课:

我们总在焦虑孩子是不是“赢在起跑线上”,却忘了问孩子:“你想跑的方向是什么?”我们盯着孩子的分数、排名,却忽略了他们是不是真的快乐、是不是找到了自己喜欢的事。

刘欢用30年的父爱告诉我们:好的教育,从来不是把孩子“塑造成我们想要的样子”,而是帮她找到“她本来的样子”——不必像我一样歌唱,但可以勇敢追逐自己的热爱;不必拿100分证明自己,但永远有被包容的底气;不必成为别人眼中的“成功”,但一定要活成自己喜欢的模样。

就像他歌里唱的“路见不平一声吼,该出手时就出手”,生活从不是一场必须“满分”的考试,敢做自己、活出热爱,才是最漂亮的“答案”。

下一次,当我们再为孩子的“0.1分”焦虑时,或许该想想刘欢的那句话:“没关系,你努力了就好”——毕竟,每个孩子都是独一无二的“作品”,不是流水线上的“标准答案”。