2004年,一个叫刀郎的男人带着2002年的第一场雪横空出世。专辑卖了900万张,在那个盗版横行的年代,这个数字像一块石头砸进平静的池塘——全国城乡的音像店里循环播放着“还记得你答应过 me 不让别人伤害我”,连卖菜的大妈都会哼几句“凛冬的风掠过”。

没人能想到,这个戴着鸭舌帽、说话带点新疆口音的歌手,会搅动华语乐坛的一池春水。但也正因搅得太凶,他引来了“圈里人”的审视。而站在审视最前面的,是刘欢。

2010年,中国好声音还叫中国达人秀的前身,刘欢作为评委回忆当时:“刀郎的歌火得铺天盖地,但我们在音乐学院开会时,都说那不叫音乐,就是口水歌。”这句话后来被媒体发酵成“刘欢评价刀郎缺乏艺术”,成了很多人心里的“盖棺定论”——学院派草根派的碰撞,精英对大众的傲慢。

可真就是如此吗?

先说说刘欢。这位被乐坛奉为“活化石”的歌手,唱过千万次的问弯弯的月亮,中央音乐学院的老师,国际奖项的常客。他站在古典流行、艺术流行的交叉口,手里的“尺子”向来严格:旋律要经得起和声推敲,歌词要有文学性,演唱要有技术支撑。对他来说,“艺术”这个词,分量太重。

再说说刀郎。他的路子跟刘欢完全是两条平行线。生在四川,长在新疆,没上过音乐学院,没拜过名师,就是在大漠戈壁里听风沙,在县城歌厅里磨嗓子。2002年的第一场雪里,你能听到西域的苍凉、民谣的质朴,还有最直白的人情味——那不是学院派教的“科学发声”,是老百姓听得懂、跟着哭跟着笑的“肺腑之言”。

所以刘欢的话,真是“贬低”吗?

看当时的背景就能明白:当刀郎的歌火遍大江南北,专业圈里却掀起了一场“地震”。有人说“节奏简单,和弦套路化”;有人笑“唱法粗糙,没有共鸣”。这些质疑里,夹杂着“专业”与“大众”的天然隔阂。刘欢作为专业领域的代表,把这种“隔阂”说出来了——但他说的是“那不叫音乐”,还是“那不是学院派定义的音乐”?

后来他在采访里解释:“我尊重刀郎的成功,他的歌确实有群众基础。但音乐是多元的,有艺术的,也有流行的。不能因为大众喜欢,就说它一定是艺术的最高标准。”这番话,其实分了两层:肯定了刀郎的“群众力”,也坚守了音乐评价的“专业度”。

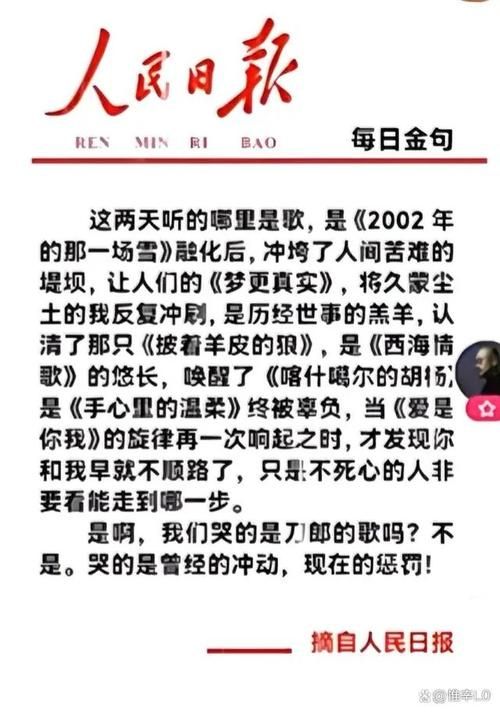

有意思的是,刀郎从没公开回怼过这些评价。他依旧埋头写歌,从谢谢你到山歌寥哉,一写又是十年。2023年,他带着山歌寥哉的MV回归,画面里是川剧变脸、皮影戏、非遗剪纸,歌词里“看那漫山遍野山花开”的苍劲,让年轻人突然发现:原来那个被贴上“口水歌”标签的刀郎,一直在沉淀更厚重的中国味道。

这时候再看当年的争议,突然就有了不同角度。刘欢的“严格要求”,像一面镜子,照出了流行音乐的边界问题:大众喜欢的,就一定是好音乐吗?专业认可的,就一定接地气吗?或许,从来就没有非黑即白的答案。

2012年,刀郎在演唱会上翻唱了刘欢的弯弯的月亮。台下的观众安静听完,爆发出雷鸣般的掌声。那一刻,可能所谓的“学院派”与“草根派”,早就融在了音乐本身里——它打动人,就够了。

刘欢当年那句话,或许刺痛过刀郎,但也正是因为这份“刺痛”,让刀郎用十年的时间证明:你可以说我的歌不够“艺术”,但它永远能唱进普通人的心里。而刘欢,后来也多次在公开场合提起刀郎,说“他的存在,提醒我们音乐不能脱离听众”。

说到底,哪有什么高高在上的评判者?音乐的江湖里,刘欢是标杆,刀郎是传奇,一个用专业守护底线,一个用真诚打动大众。他们像两条河流,最终都汇进了华语乐海的大江大河里。

现在再听2002年的第一场雪,还会有人说它是“口水歌”吗?或许我们该问问自己:到底在评判一首歌时,我们是在听“标准”,还是在听“人心”?