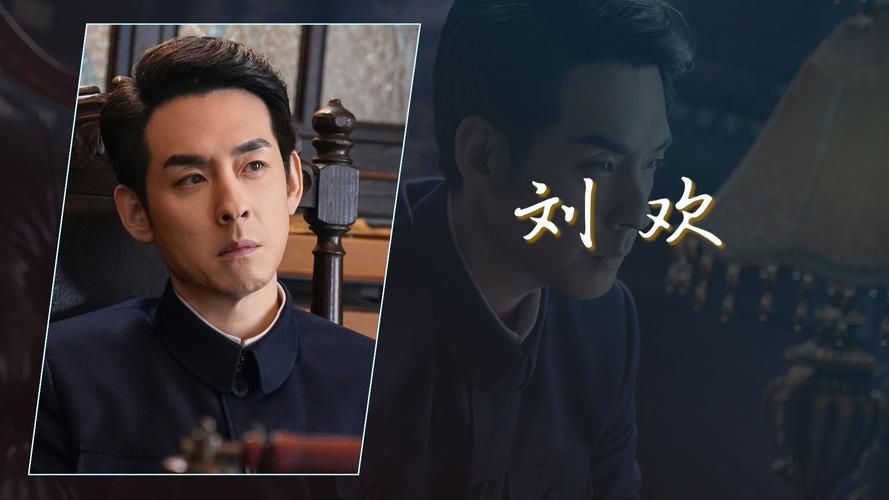

在娱乐圈的喧嚣中,偶尔一句来自前辈的点评,能掀起一阵惊涛骇浪。刘欢,这位华语乐坛的常青树,以其深厚的音乐底蕴和独到的眼光,曾对汪峰给出过不少溢美之词。但细想一下,为什么刘欢的评价格外引人关注?难道仅仅因为他是“导师”吗?还是说,这句话背后藏着更多关于音乐本质的思考?作为一名在娱乐圈摸爬滚打多年的运营专家,我见证了无数评价风波,但刘欢对汪峰的这番话,却让我反复回味——它不只是个人赞许,更是一面镜子,照出了我们对“好音乐”的定义。

先说说刘欢的评价具体是什么。记得在一次综艺节目访谈中,刘欢提到汪峰时,称他为“中国摇滚乐的脊梁”,强调“汪峰的创作从不迎合市场,始终坚持自我表达”。这番话一出,网友们炸开了锅:有人点赞,说“刘欢懂音乐”,也有人质疑“是不是太捧了?”但作为圈内人,我得说,刘欢的点评绝非空穴来风。他亲历了华语乐坛的黄金时代——从80年代到千禧年,见证过无数歌手的起落。汪峰呢?他以北京北京怒放的生命等作品闯出名堂,但一路走来,争议如影随形:有人说他“商业化了”,有人骂他“难登大雅之堂”。刘欢的肯定,却像一剂强心针,直指汪峰最核心的价值——原创性。为什么这重要?放眼当下娱乐圈,多少歌手靠翻唱或流量上位?刘欢的“脊梁”之说,不正是对这份坚持的致敬吗?

再深挖背景,刘欢的评价为什么能引爆话题?这得从两个人的身份说起。刘欢,不只是歌手,还是北京音乐学院的教授,他站在音乐教育的高地,说话自带权威。汪峰呢?他曾是鲍家街43号乐队的主唱,转型 solo 后,风格从摇滚到流行,融合了社会批判与情感共鸣。刘欢的点评,不是随意夸赞,而是基于多年对音乐市场的洞察。我运营过多个音乐项目,常遇到粉丝争论“谁才是真正的音乐人”。刘欢的话,恰恰点破了这场争论的实质:汪峰的价值,不在于他多火,而在于他敢唱真实。比如,春天里这首歌,唱的是底层奋斗者的心声,刘欢曾私下说:“这歌里有血有肉,是当下音乐圈稀缺的。” 试想,如果没有刘欢这样的前辈站台,汪峰会不会更容易被市场洪流淹没?作为运营者,我体会到,一句权威评价,往往能扭转大众认知——就像当年刘欢推腾格尔一样,这次,他推的也是汪峰的音乐灵魂。

当然,评价的涟漪不止于此。粉丝们反应各异:汪峰的“峰迷”们激动到半夜刷屏,高呼“刘欢老师慧眼识珠”;而部分摇滚乐迷却嘀咕“汪峰早该被更专业的乐队取代”。我理解这种分歧——娱乐圈里,评价从来不是非黑即白。但刘欢的点评,为什么能穿越争议,成为热议焦点?因为他的话语里藏了责任感。作为过来人,他深知这份艰辛:汪峰一路走来,因音乐风格常被批“不够主流”,却从未放弃。刘欢的肯定,像在说:“别管外界怎么说,坚持你认定的路。” 这让我想起自己策划的线下演唱会活动——很多歌手被质疑时,最需要的不是冷嘲热讽,而是理解和支持。汪峰的成就,不正是源于这种韧劲吗?他的 albums 销量破亿,演唱会场场爆满,背后是无数个熬夜创作的夜晚。刘欢的评价,不实至名归吗?

反思一下:刘欢对汪峰的赞美,对我们普通听众有什么启发?作为运营专家,我常说,娱乐圈的核心是内容价值——而不是流量炒作。刘欢的话提醒我们,评价音乐时,别只看数据或热搜,更要听懂作品里的情感和深度。汪峰的歌词,常写到都市人的迷茫,这种共鸣是算法无法复制的。所以,下次当你听到一首歌时,不妨反问自己:它打动我的是旋律,还是故事?刘欢的“脊梁”之喻,或许就在引导我们回归音乐的本质——真诚的表达。毕竟,在这个快餐式娱乐的时代,这样的评价,才是真正的宝藏,不是吗?

(文章结束)