深夜的中国好声音录音棚里,总亮着一盏比舞台更暖的灯。刘欢抱着手臂靠在调音台前,眉峰微蹙盯着导播回放——台上的年轻人刚唱完他改编的弯弯的月亮,高音收尾时气息飘了三秒,他自己下意识跟着哼了遍正确的气口,嘴张到一半又抿住,最终只对镜头比了个“再练练”的手势。这镜头没剪进正片,但总有人扒出来:“你看刘欢老师,比学员还紧张。”

这大概就是“刘欢对战刘欢战队”最让人着迷的地方——你以为的“对战”,其实是亲爹看孩子练功时的“狠心”与“心软”交织。

一、“刘欢战队”不是“刘欢的学生”,是“被他逼出来的对手”

有人总说:“刘欢战队不就是他的嫡系部队吗?”这话只说对了一半。在好声音的舞台上,“战队”从来不是导师的“私人定制”,而是经过层层筛选、能和他“掰手腕”的音乐苗子。刘欢选人的标准,和他做音乐的态度一样:不看流量,不碰套路,只认“这声音有没有让人想听第二遍的心动”。

第八赛季冠军单依纯初登场时,还是个在校园唱民谣的小姑娘,唱永不失联的爱声音软得像团棉花。刘欢转身时眼角的笑还没展开,听完完整版却皱起眉:“技巧太满,但心没进去。”后来他让单依纯把歌词拆成“讲故事”,甚至让她对着镜子念“我想你了”找情绪——那支练习室片段放出来,观众弹幕刷成“刘欢在训练‘杀器’啊”。

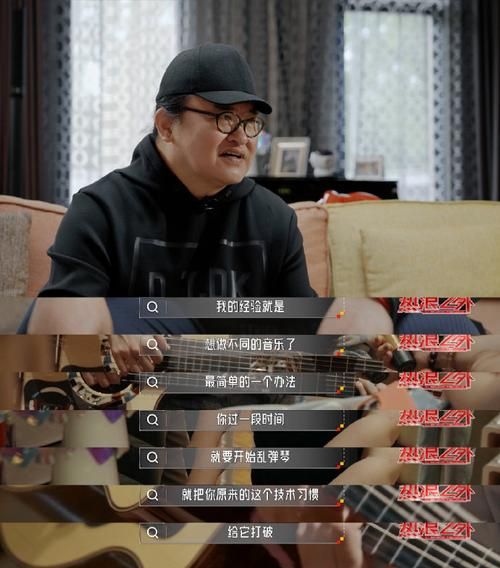

所谓的“对战”,从选人时就开始了。刘欢队里的斑马森林乐队,最初唱原创时总被批“太飘”,他直接扔给他们一组和弦:“用12小节布鲁斯改,改成能震响地板的调子。”乐队成员熬了三个通宵,带着改后的歌找他,他听完拍大腿:“对!就是要这股子不服输的劲儿!”可转头又补了句:“但副歌的鼓点再重一点,不然听众抓不住耳朵。”

你品,这哪是“导师对战学员”?分明是老音乐人给新生代“搭台子”——他站在台下鼓掌,更站在台下挑刺,让你知道“音乐这条路,没有‘差不多’”。

二、刘欢的“狠”,是对音乐最温的尊重

有人说刘欢“太严格”,甚至有点“不近人情”。记得有次战队考核,学员唱凤凰于飞,刘欢突然打断:“你这里用假声,是想模仿陈汛希(原版歌手)吗?但你的假音支撑不够,听起来像飘的。”学员当场愣住,小声辩解“我觉得这样有味道”,刘欢却摇头:“音乐可以有味道,但不能有‘模仿的味儿’,你得找到自己的‘声音指纹’。”

这话听着狠,可转头你再看节目花絮:学员唱到忘情哭到妆花,刘欢默默递纸巾,说“哭完咱们再来一遍,情绪对了,技巧自然就顺了”;学员嗓子唱哑,他把自己保温杯里的胖大海递过去,嘴上却补句“嗓子是本钱,下次再这样,我就让你清唱”。

最动人的是那场“战队内战”。两位学员选了同一首阿姐鼓,一个走空灵路线,一个偏叙事风格。刘欢没有说“谁更对”,而是让两人坐下来:“你们先告诉我,为什么选这首歌?它让你想起什么?”等学员说完故事,他才点拨:“空灵的,别光顾着声音飘,要让人听出高原的厚重;叙事的,别只盯着讲故事,要藏着情绪的暗流。”那天晚上,两人在录音棚改歌到凌晨,刘欢没走,靠在沙发上听,偶尔拿起吉他试和声。

原来“对战”的真谛,从来不是分出高下,而是让每个学员明白:音乐没有“标准答案”,但有“真诚的底线”。而他做的,就是在你快要松懈时,拽你一把;在你不知道往哪走时,指条路——但他绝不会替你走,路得你自己一步一步踩出来。

三、所谓的“传承”,是刘欢和学员“互相成就”

单依纯夺冠后,有人问刘欢:“带她累吗?”刘欢笑了笑:“累,但看到她现在站在台上,我比当年自己拿奖还高兴。”这话不掺假。你看单依纯后来唱给电影人的情书,结尾那句“当年有话我们说不完”,眼里的故事感,几乎复刻了刘欢当年唱相约一九九八时的神韵;而斑马森林乐队的原创歌里,总藏着一点“布鲁斯骨架”,分明是刘欢塞给他们的音乐“基因”。

可反过来想,学员们也在“治愈”刘欢呢。他总说现在的流行歌“套路化”,可听了战队里00后写的电子民谣,却摸着胡子感叹:“原来年轻人把电子琴和古筝这么搭?有意思!”学员们教他用TikTok上流行的变调技巧,他跟着学,手指在钢琴上按错了,还会红着脸说“你们年轻人手快”。

这大概就是最动人的“双向奔赴”:他带着他的音乐经验,揣着他的“老派严谨”来“挑刺”;你们捧着你们的青春无畏,带着你们的“新鲜想法”来“碰撞”。最后台上站着的,不是一个“刘欢战队”,而是一群“带着刘欢烙印,又长出自己翅膀”的音乐人。

所以当刘欢“对战”刘欢战队时,你在怕什么?怕他们“动真格”?还是怕这“真格”里藏着的,比输赢更珍贵的东西——那是一个音乐人对另一个音乐人的“不甘心”,是师父对徒弟的“舍不得”,更是所有人心里,对音乐最纯粹的“较劲儿”与“热爱”。

毕竟,真正的好音乐,从来不怕“对战”,怕的是没人敢和你“较真”啊。