说到刘欢,你最先想到的是什么?是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,还是弯弯的月亮里“你的脸儿清幽”的深情?是演唱会上抱着吉他闭眼吟唱的专注,还是颁奖礼上标志性的光头和微微发福的身材?这些年,关于“刘欢容”的讨论不少——有人说他“变了模样”,不再年轻时的儒雅挺拔;也有人说他“活明白了”,比起皮囊的年轻,更把日子过成了自己想要的模样。可我们到底在纠结什么?是在意一个歌者的颜值,还是在怀念那个用歌声唱透人心的时代?

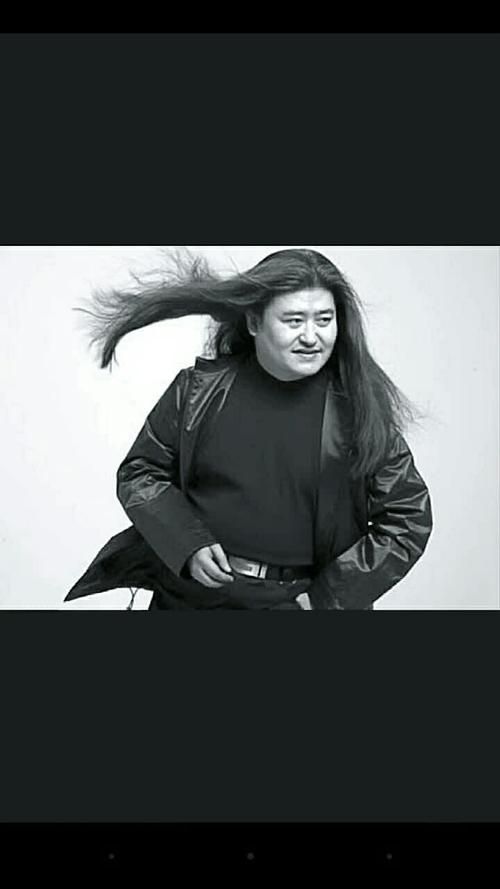

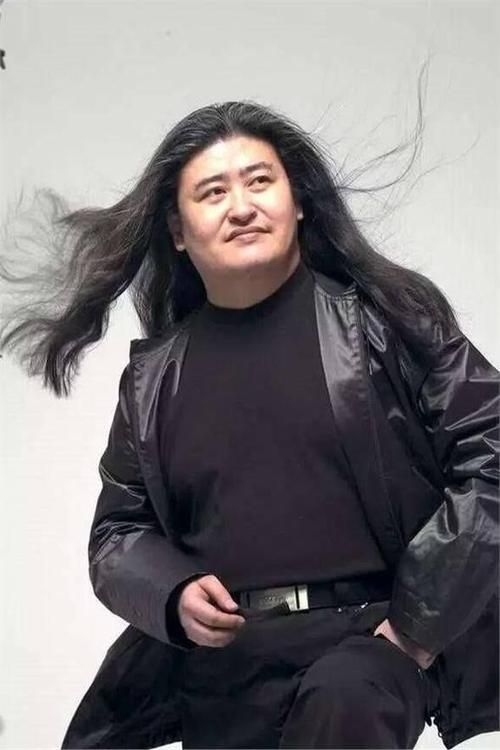

先讲个很多人或许不知道的事:刘欢第一次“公开露面”被调侃“变样”,其实早在十多年前。2008年北京奥运会,他演唱北京欢迎你时,镜头给到特写,观众才发现:曾经头发浓密、眉眼清俊的音乐才子,不知何时已谢了大半顶,脸也圆润了不少。当时网上议论纷纷,有人说“岁月不饶人”,也有人调侃“刘老师是‘幸福肥’吧”。可后来大家慢慢知道,这“变样”里藏着多少不得已——他从小就有痛风,后来病情加重,为了控制体重、缓解病痛,医生严格控制他的饮食,运动量也大不如前。你想啊,一个需要天天忌口、连走路都要小心翼翼的人,怎么还可能维持年轻时的身材?可即便这样,这些年他没少露面:歌手里一首从头再来,唱得多少人眼眶发热;典籍里的中国里开口吟唱无衣,让千年诗词活了过来;连女儿小时候参加中国新声代,他也甘当“背景板”,在台下笑得比谁都憨。

按说娱乐圈是个“颜值即正义”的地方,可刘欢偏偏用实力破了这规矩。他刚出道那会儿,80年代的中国流行音乐还在模仿港台,他却带着少年壮志不言愁横空出世——那不是简单的流行歌曲,是带着蓬勃生命力的一声呐喊,唱得年轻人热血沸腾,唱得中年人眼含热泪。后来他去美国留学,学的是比较文学博士,按说该是个“学霸”路线,偏不,他学了四年作曲,回来就成了华语乐坛的“现象级”人物:弯弯的月亮一响,多少人在街头巷尾跟着哼;千万次的问一出,成了北京人在纽约里中国人漂泊半乡的注脚。他唱的不是技巧,是情绪,是故事,是把普通人的喜怒哀乐揉进旋律里,让你一听就觉得“这唱的就是我”。

可这些年,总有人揪着“刘欢容”不放,说他“胖了”“老了”“没以前好看了”。可你仔细想想,我们什么时候开始对一个歌者,连样貌都要用“20岁的标准”来苛求了?前阵子看到他参加活动的视频,穿着朴素的中山装,头发花白,可开口唱歌时,那双眼睛依旧亮得惊人——那不是年轻人的清澈,是经历岁月沉淀后的笃定。他从不避讳自己的身体状况,反而总笑着说:“能唱歌就是老天赏饭吃,得惜福。”女儿在采访里也说,爸爸在家从不谈“保养”,反而天天逼她多吃蔬菜水果,“身体是革命的本钱,这话说的就是我爸”。你看,比起那些在镜头前拼命“冻龄”、用滤镜遮皱纹的艺人,刘欢的“不装”反而更难得——他活得坦然,把“外界的眼光”当浮云,把“好好活着”当正经事。

其实说到底,我们纠结“刘欢容”,或许是在怀念那个“不以外表论英雄”的娱乐圈。那时候没有修图软件,没有营销号“颜值打分”,歌手靠的是作品,演员靠的是演技,只要你有真本事,哪怕长得再“普通”,照样能被人记一辈子。刘欢就是这样的“代表”——他光过头,像个“老学究”,可没人否认他是“歌王”;他唱高音如穿云裂石,唱民谣如老友谈心,没人能说他“没感情”。现在想想,我们怀念的哪是他的容貌?是那个把音乐当信仰的刘欢,是那个敢说“我就要做不一样的音乐”的刘欢,是那个告诉所有人“比起外表,做自己更重要”的刘欢。

前几天刷到个视频,刘欢在后台候场,助理给他递了杯温水,他笑着摆手:“先不喝,等会儿唱这首得喝口酒才有感觉。”你看,快60岁的人了,还是像个孩子一样“较真”自己的音乐。或许这就是刘欢的魅力——他的“容颜”会老,但他的歌声永远年轻,他对生活的热爱永远滚烫。所以下次再看到“刘欢容”的讨论,我们不妨少一点“他变了吗”的惊讶,多一点“他还在唱”的庆幸。毕竟,能在浮躁的娱乐圈里,守住内心的“清欢”,这样的刘欢,比任何时候都更“好看”。

你说呢?当我们怀念刘欢时,到底是在怀念什么?是那个唱好汉歌的青年,还是那个活成自己模样的中年歌者?或许答案,都在他的歌声里——只要旋律一响,你就知道了。