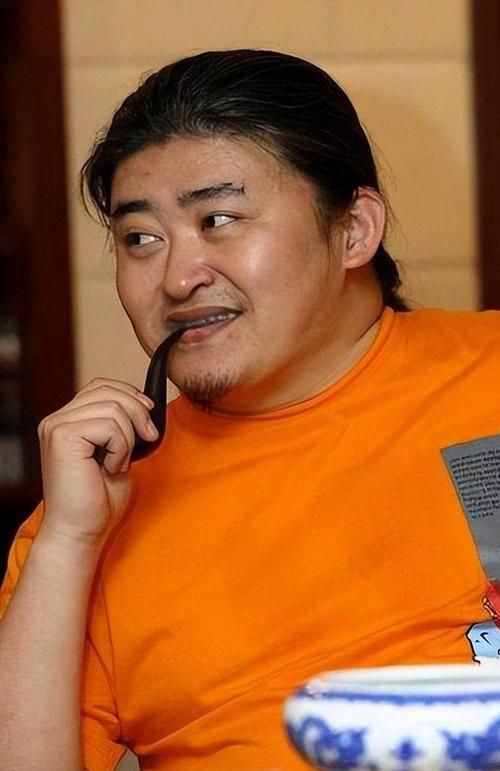

1998年的某个午后,北京电影制片厂的老楼里,刚结束好汉歌录音的刘欢揉着太阳穴往宿舍走。走廊里飘着食堂的葱花味,旁边的同事打趣:“刘老师,您这屋里除了乐谱就是旧磁带,不怕被当成废品站啊?”他嘿嘿一笑,踹开吱呀作响的木门——屋里,床底下躺着一双磨破边的球鞋,书桌上的搪瓷杯还印着“1992年校庆”,墙上那张披头士海报的边缘已经卷边,背面用铅笔写着:“给喜欢噪音的傻小子”。

破烂堆里的音乐DNA:从“蜗居”到“精神堡垒”

很多人不知道,刚留校当北电老师时,刘欢的宿舍只有12平米。屋里最显眼的是三个“破柜子”:左边锁着大学时攒的黑胶唱片,右边塞着学生时代写坏的谱子,中间柜门掉了个铰链,用根红绳子绑着——里面装着他1990年第一次“挣大钱”买的三洋录音机,当时录少年壮志不言愁的磁带,现在还藏在最底层。

“您这录音机比我年纪都大!”2010年来采访的记者蹲在地上,试图把它搬起来。刘欢正蹲着泡面,头也不抬:“别动,那是我‘老师的老师’送的,他说‘好嗓子也得有好机器配’,结果这机器比我混得都好。”后来搬家时,工作人员劝他扔掉旧沙发,他指着沙发扶手上几道深深的划痕:“这是当年写弯弯的月亮时,指甲无意间抠的,扔了?那不成忘本了?”

12平米的“慢哲学”:当“顶流”选择“不升级”

上世纪90年代,刘欢已经是华语乐坛最炙手可热的歌手,片酬涨得比房价快。可他的宿舍,愣是从1987年住到了2003年,墙皮掉了就刷层白,窗帘洗得发白也不换。有次导演张纪中去看他,进门就愣:“我以为走错片场了——您这屋里比我们剧务组还简陋!”

刘欢正拿着块抹布擦书架,上面摆着他女儿3岁的蜡笔画,旁边是本翻烂的西方音乐史:“住这儿踏实。刚写歌那会儿,饿了爬起来煮碗挂面,灵感来了就往五线谱上写,睡不着就听听邻居家的狗叫——现在这帮年轻人,非要写歌住录音棚,我看是少了点‘人间烟火’。”他顿了顿,笑起来:“当然,也有人说我装,可谁规定了红了大人物就得住豪宅?我就喜欢这12平米里的‘乱’,乱了才有烟火气,才有创作的根。”

破磁带里的时光机:从“老师”到“老男孩”的初心

刘欢的书桌上,常年躺着一盘布满划痕的磁带,标签上写着“1993年学生合唱录音”。有次学生来拜访,好奇地问:“老师,这磁带还能听吗?”刘欢小心翼翼把它放进老式录音机,按下播放键——里面传来跑调但清脆的歌声:“刘老师,您再教我们唱一次千万次的问吧!”

那天下午,12平米的宿舍里,54岁的刘欢和30年前的学生们一起唱着歌。阳光从窗户斜照进来,落在墙上的褪色海报上,落在磨破的球鞋上,落在所有人笑出的泪光里。录音结束,学生要走,他硬塞给每人一盘旧磁带:“拿着,这是当年咱们班的‘demo’,别扔了——人这一辈子,不就图个‘记得住从哪儿来’嘛?”

如今,刘欢的宿舍早已成了北电里的“传说”,据说新来的老师路过12号楼,还会指着那扇掉了漆的木门说:“瞧见没?那儿住过个‘慢半拍’的歌者,把日子过成了歌,把歌酿成了日子。”

所以啊,下次再有人说“娱乐圈的人不懂烟火气”,不妨想想刘欢的宿舍——那里没有名贵家具,却有着比星光更亮的初心;没有华丽装修,却藏着比金曲更动人的时光。毕竟,真正的高手,从不用浮华证明自己,就像他常说的:“好的音乐和好的生活,都慢得像宿醉后的晨光,得等,才能品出味儿。”