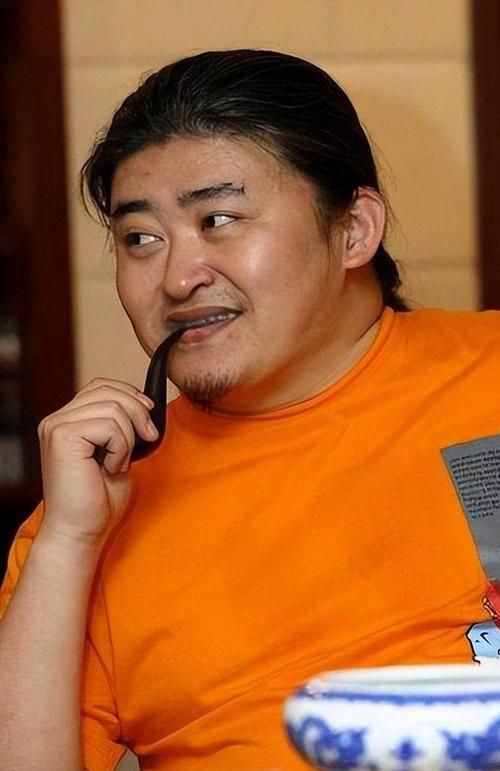

深夜的录音棚里,总飘着一股老唱片独有的松香味道。那天我推开门,看见刘欢正蜷在角落的沙发上,手里摩挲着一卷泛黄的谱子,脚边散落着几支秃了毛的毛笔。“这是刘欢宾写的逆光手稿,”他抬头指了指谱子边沿工整的署名,“当年他熬了三个月,每天就靠浓茶和馒头续命,指尖磨出的茧子比琴键还亮。”

一、“他不是刘欢的‘影子’,是照亮过刘欢的光”

在大众记忆里,刘欢是好汉歌里吼得山河动容的“歌王”,是歌手舞台上举重若轻的“导师”,但老一辈音乐人心里都清楚:刘欢宾这个名字,曾是刘欢音乐之路上的“隐形引路人”。

上世纪80年代末,中央音乐学院指挥系的走廊里,总有个清瘦的身影抱着总谱疾步穿行——他是刘欢的同窗刘欢宾。那时候刘欢还迷恋美声,想唱我的太阳唱得撕心裂肺,是刘欢宾捧着一堆中国民间乐谱拍到他桌上:“咱老祖宗的调子里,藏着比西洋咏叹调更有劲的东西。”

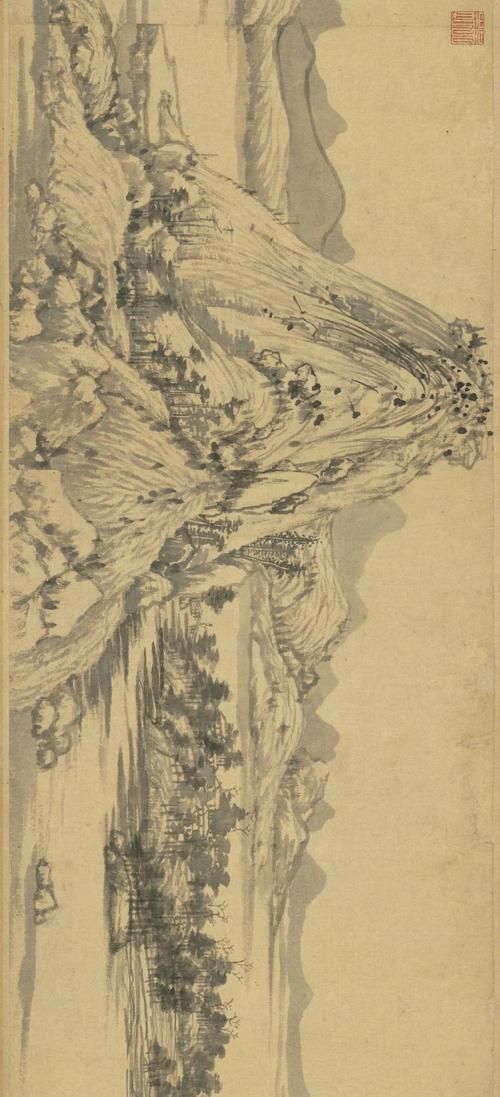

1990年亚运会,刘欢要唱梦在召唤,却总觉得旋律缺了“中国魂”。刘欢宾揣着行李票坐了三天两夜绿皮火车,跑到陕北找老艺人,录了三盘磁带的信天游片段。后来曲子里那段高亢的唢呐,就是他从老艺人的喘息里“抠”出来的旋律线。“刘欢唱的时候泪流满面,你知道为什么吗?”当年参与编曲的徐沛东后来跟我回忆,“他懂了——刘欢宾不是给他写歌,是把土地的味道酿成了酒。”

二、从“录音室疯子”到“年轻音乐人的保姆”

很多人不知道,刘欢宾手头有张“黑名单”,上面全是拒绝过的商业邀约——“不为流量写歌,不为钱改旋律”,这句话他挂了30年录音室门上。

2018年,一个95后rapper带着说唱版茉莉花找他合作,制作人说“加点电音,保证火”。刘欢宾当场把谱子摔桌上:“你奶奶当年哼这歌时,是哄你睡觉的,现在让你拿去炸场子?”那晚他带着rapper蹲在胡同口,听一位80岁的踩缝纫机阿姨即兴哼改编版,那版歌词里“茉莉花在铁盆里开”的句子,后来成了节目里的“催泪弹”。

更鲜为人知的是,他悄悄成立了一个“救命音乐基金”,专门资助那些被资本压垮的独立音乐人。有位歌手因抑郁症差点放弃,刘欢宾每周陪他去医院,还用自己录渡情的片酬买了台合成器:“音乐不是用来比谁更惨的,是用来告诉你,‘活着,真好’。”

三、当我们谈论“匠心”,我们在谈论什么?

去年冬天,我去刘欢宾的工作室,见他正给一把用了40年的旧钢琴调音。琴键边刻着“1983·北京”,漆面斑驳得能照见人影。“这琴比我儿子还大,”他笑着用布拂着琴弦,“可你听,它声音还是比新琴暖。”

就在那天,他给我讲了件小事:小时候学琴,老师总说“手指要立起来,像松树”。他不明白,直到有一天看见窗外大雪,松树枝被压弯了却不断,才懂音乐要的不是“挺直”,是“能扛住岁月压弯的韧性”。

如今58岁的刘欢宾,依然每周去录音棚教年轻编曲,手机里存着几百个学生的demo,备注是“老李家的孩子”“卖菜大婶的外孙”。他说:“刘欢能唱一辈子,是因为背后有无数个刘欢宾在擦琴。这世上最值钱的歌,从来不是排行榜第一的,是能让你在某个深夜,突然想起小时候奶奶摇着蒲扇哼的那句。”

尾声

离开时,夕阳透过录音室的玻璃窗,照在刘欢宾的白发上,像撒了层金粉。他突然转身问我:“你听说过‘余音绕梁’吗?真正的梁子,从来不是建筑,是人心里的那根弦。”

或许我们总在追逐舞台上的光,却忘了那些藏在琴键后、谱子里的岁月,才是让音乐不朽的真正“匠人”。下次当你听到某首老歌红了眼眶,不妨想想——那可能是无数个“刘欢宾”,用半生酿的酒,在你心里又开了一朵花。